T細胞是人體免疫系統中的一種關鍵細胞類型,負責保護身體免受病毒,、細菌等病原體的侵害。當病原體進入身體,,T細胞可以識別它們,感知“敵人”的存在,,并向其他免疫細胞發(fā)送信號,,共同對抗“入侵者”。這一機制由此成為免疫學研究的重要方面,,為疫苗開發(fā),、癌癥和過敏等疾病的臨床治療提供指導。

γδ T細胞和αβ T細胞是兩種不同類型的T細胞,,它們在T細胞受體(TCR)的組成,、分布以及抗原識別方式、免疫應答作用等方面存在差異,。一直以來,,被免疫學界研究較多的是αβ T細胞,在臨床上使用較多的藥物和治療手段也都以此為基礎。不過,,αβ T細胞對抗原的識別非常具有個體特異性,,利用它進行的免疫治療需要針對每個患者進行定制,這就導致治療成本高,、操作難度大,,涉及到細胞配型、醫(yī)保定價等現實困難,。

此時,,相對“不受關注”的γδ T細胞反而提供了一種新的可能:既有研究已證明,它具有廣泛的識別能力,、較低的免疫排斥風險和快速響應的能力,,因而能夠應對多種不同類型的抗原,適用于異體治療等更廣泛的情況,,在免疫治療中具有潛在的優(yōu)勢,。那么,,倘若能全面理解γδ T細胞的免疫識別機制和作用條件,,將大大幫助臨床醫(yī)學開發(fā)出更有效、更普適的治療方案,。

這正是清華大學藥學院張永輝教授團隊在做的事情,。

面向γδ T細胞的研究視角并非張永輝團隊獨有,學界早已有了這方面的觀點,。只不過,,相對被廣泛研究的αβ T細胞而言,這是一條鮮少有人走過的路,?!翱茖W的認知需要積累,不是一蹴而就的,?!睆堄垒x說,γδ T細胞識別機制的研究經歷了很長的時間,。

上世紀90年代,,科學家發(fā)現,腫瘤或病原體細胞能產生膦抗原,,從而激發(fā)γδ T細胞的免疫,。那么T細胞是如何感知到膦抗原的呢?2010年前后,,跨膜蛋白BTN3A1進入學界視野,;2019年,當時還在張永輝團隊攻讀博士學位的楊云云通過結構生物學實驗證實,膦抗原通過與靶細胞(即被免疫系統視為外來或異常的細胞)上跨膜蛋白BTN3A1胞內段的結合來啟動T細胞,。

分子膠晶體結構

“雖然γδ T細胞受體對腫瘤及病原體的感知異常靈敏,,但是分子水平的結合力分析表明,膦抗原與BTN3A1的結合強度遠不足以高效激活γδ T細胞,?!睆堄垒x介紹。團隊的另一位博士生袁琳潔經過漫長的篩選和研究,,在2020年發(fā)現,,BTN3A1存在“免疫伙伴”BTN2A1,它和BTN3A1“長得”非常相似,,簡直就像一對“雙胞胎”,。而膦抗原像“分子膠水”一樣,促進BTN3A1與BTN2A1在靶細胞內部的緊密結合,。

膦抗原促使靶細胞內部BTN3A1與BTN2A1蛋白“黏在”一起后,,信號又是如何從內部傳導至外部,供γδ T細胞受體感知的呢,? 這其中的“中介物”是什么,?膦抗原又在其中扮演了怎樣的角色?

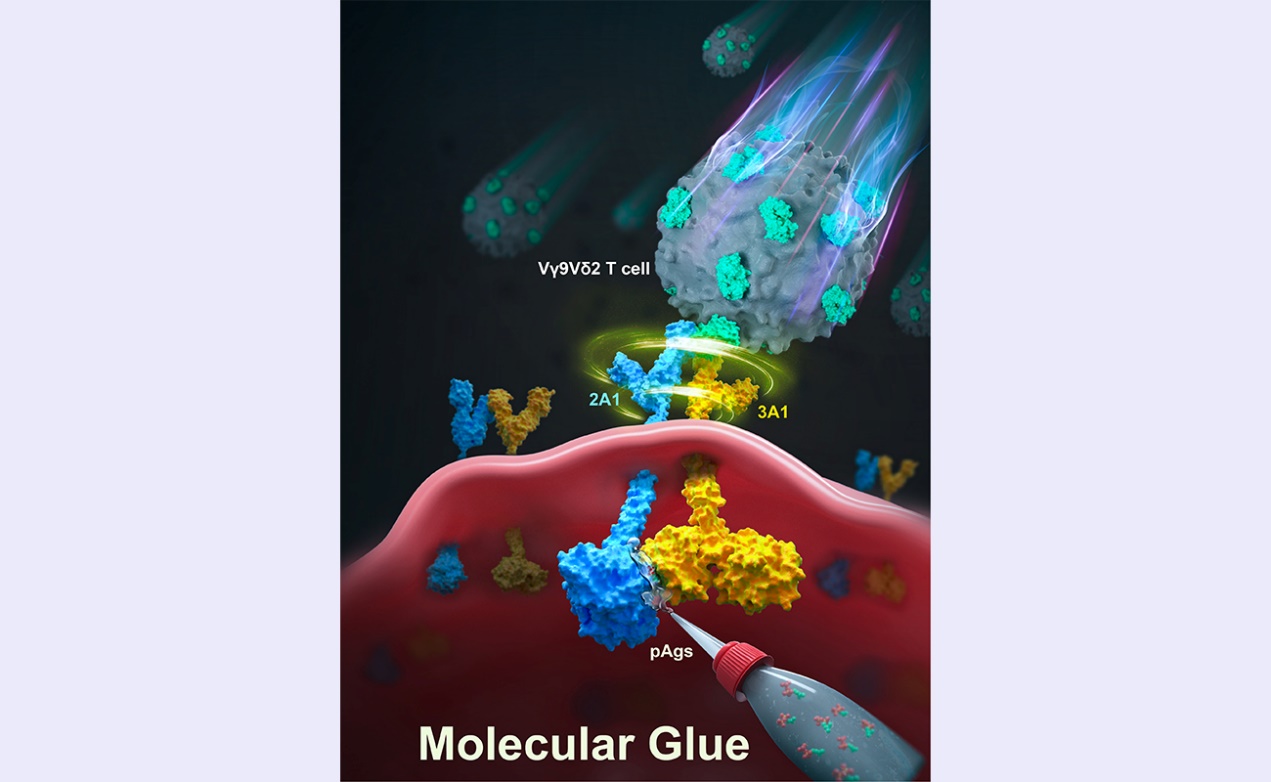

膦抗原執(zhí)行“分子膠水”功能,,促進BTN3A1和BTN2A1在靶細胞的胞內結合,,胞外與γδ TCR結合

2023年9月,張永輝團隊在《自然》(Nature)期刊發(fā)表題目為“膦抗原作為‘分子膠水’促進嗜乳脂蛋白3A1和2A1結合激活Vγ9Vδ2 T細胞”的論文,,指出膦抗原執(zhí)行了“分子膠水”的功能,,促進BTN3A1和BTN2A1在靶細胞的胞內結合、胞外與γδ TCR結合,。該成果入選2023年清華大學最受師生關注的年度亮點成果,。

整個免疫識別的過程好比搭建一款樂高模型,跨膜蛋白3A1和2A1是模型的兩個關鍵部分,,在沒有“膦抗原”這種特殊“膠水”的情況下,,兩個積木塊各自單獨存在,無法形成一個完整的結構,;而使用“膠水”后,,它們能夠粘合在一起,并與另一塊模型(T細胞)相結合,,以繼續(xù)推進整體組裝工作,。這一發(fā)現很好地解釋了γδ T細胞的“超強”免疫監(jiān)視能力,即在兩個蛋白的協同作用下,,即使少量的膦抗原也能夠被高效地“鎖定”,。

“分子膠水”發(fā)揮作用機理圖

這一發(fā)現清楚地解釋了γδ T細胞的免疫識別機制,,拓展了免疫治療的認知邊界,有希望推動TCR-γδ T細胞療法的發(fā)展,。不過,,作為論文通訊作者的張永輝并非一位“科班”出身的免疫學者,事實上,,在加入清華之前,,他一直從事的是化學相關的研究。從化學到免疫學,,在很多人眼中是個相當大跨度的轉向,,但他認為,正是早年的化學基礎為他現在的研究提供了靈感和背景認識:“免疫識別很大程度上是分子和分子的相互作用,,而分子間的相互作用,,就是化學?!痹谘芯喀忙?T細胞的免疫識別機制時,,判斷一個蛋白的結合能力不夠、推測還有另一個的存在,,“這完全就是化學的感覺”,。

這篇論文署了33位參與者的名字,整個研究過程花了近四年時間,,而此前的鋪墊和積累更是至少有二十年,。這對一篇論文來說,,不算是非常漫長的周期,,但也足夠被稱為“嘔心瀝血”。

論文正式在線發(fā)表時,,張永輝發(fā)了這樣一條朋友圈:這項研究窮盡了實驗室的力量,。從CRISPR-Cas9篩選開始,從人到羊駝,,這篇《自然》的文章涵蓋了6個單細胞原子力顯微鏡測試,、12個晶體結構的獲取、13個膦抗原的化學合成,、39個ITC研究,、39個Chimeric engineering(嵌合工程)、多次MD計算,、無數的免疫實驗及其它生物物理測試,。

張永輝表示:“真正的科學問題的解決,本來就需要很長的時間,。相比發(fā)表一流的論文,,我們更想也只是想做一流的工作,這才是最重要的?!?/p>

論文只能代表研究的階段性成果,,在臨床轉化上,γδ T細胞相關的探索還有很長的路要走,。張永輝也并不滿足于實驗室里的理想模型,,他看到了這種免疫機制的藥物應用前景。

“我們要大膽地在臨床上走出轉化這一步,,不能停留在論文階段,。γδ T細胞藥物的制備成本可以被控制在幾百到幾千元,我們要做中國老百姓能夠用得起的,、好用的藥物,。”他說,,“臨床實驗過程中出現的問題和取得的成果,,也能推動我們在實驗室里再去探索?!?/p>

基于γδ T細胞免疫識別原理開發(fā)的異體通用型細胞藥物

有價值的醫(yī)學問題與科學議題相互激發(fā)和呼應,,大生命學科的車輪由此向前滾動。張永輝表示,,在研究期間,,清華大學-北京大學生命科學聯合中心給他提供了有力的資源支持,中心旨在促進相關院校合作,、推進跨學科研究,,讓更多的生醫(yī)藥科學家能夠自由探索未知前沿。

“希望我們的工作能打開尚未開啟的認知的大門,,引來免疫治療新的曙光,。”張永輝說,。