重走革命舊址 傳承紅色精神

——清華大學組織青年教師赴延安等西北革命地區(qū)社會實踐

清華新聞網9月1日電(記者 李 萌)今年是中國共產黨成立95周年、紅軍長征勝利80周年,為幫助清華大學青年教師深入學習黨的光輝歷程和優(yōu)良傳統(tǒng),牢固樹立對中國特色社會主義的“四個自信”,8月24日至28日,清華大學黨委宣傳部組織21位青年教師赴延安、蘭州等西北革命地區(qū)開展主題社會實踐活動。

陜甘地區(qū)是紅軍長征勝利后十多年間黨中央的所在地,是中國共產黨的革命圣地,我們黨在此凝聚形成了光榮的革命傳統(tǒng)和紅色精神。參與實踐的青年教師從北京出發(fā),先后赴陜西延安、照金和甘肅會寧、蘭州,參觀了延安寶塔山、棗園革命遺址、楊家?guī)X革命遺址、延安革命紀念館、陜甘邊革命根據(jù)地照金紀念館、甘肅會寧縣會師樓、八路軍蘭州辦事處遺址紀念館、甘肅省博物館紅色甘肅展等,并深入交流了參觀學習的心得體會。

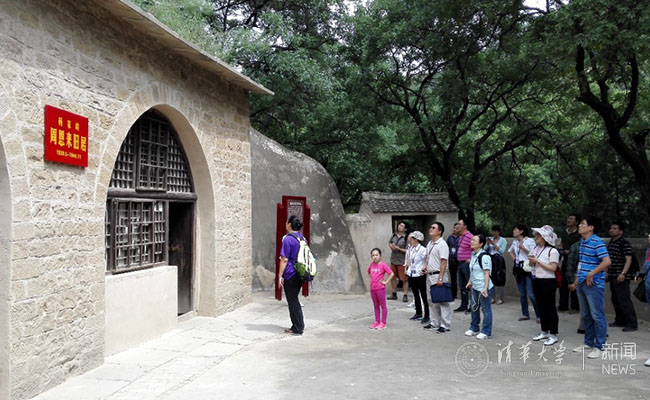

在延安寶塔山,青年教師們攀登至寶塔山頂俯瞰延安城,追憶領略延安精神,深切緬懷黨中央在延安的革命歷程。在棗園和楊家?guī)X,通過參觀中共中央所在地和領導人居住的窯洞舊址,青年教師們直觀感受到了中國共產黨艱苦奮斗的革命精神,深入學習了毛澤東等中央領導在延安時期的革命事跡。

青年教師參觀楊家?guī)X周恩來故居。

在延安革命紀念館,通過參觀珍貴的照片和文物,青年教師們回顧了土地革命、抗日戰(zhàn)爭與解放戰(zhàn)爭的歷史進程,對黨中央和老一輩無產階級革命家在斗爭中形成的延安精神有了更深的感悟,對黨領導人民取得革命勝利的歷史必然性有了深刻認識。

參觀延安革命紀念館。

在陜甘邊革命根據(jù)地照金紀念館,大家集中回顧了劉志丹、謝子長、習仲勛等老一輩無產階級革命家創(chuàng)建陜甘邊革命根據(jù)地的奮斗史。在會寧會師樓,大家在一山一水、一磚一瓦中全方位感受了長征之路的艱辛、長征精神的可貴。在八路軍蘭州辦事處遺址,青年教師深入學習了我黨、我軍的奮斗歷程,深深為紅軍將士們生命不息戰(zhàn)斗不止、百折不撓萬死不辭的犧牲精神所震撼。

青年教師在八路軍蘭州辦事處遺址紀念館合影。

參加本次社會實踐的青年教師來自清華多個院系和單位,既有文、理、工等學科的一線教師,也有在后勤服務部門工作的青年骨干。參與實踐的教師普遍反映,本次活動讓大家加深了對中國共產黨革命精神的理解,直觀而深切地感受到了老一輩無產階級革命家不畏艱難困苦、不怕流血犧牲的革命精神,對黨領導人民反抗帝國主義、實現(xiàn)民族解放的巨大貢獻有了更深的認識,并由此進一步堅定了面向國家重大需求做好教學科研工作的信心和決心。

在交流中,馬克思主義學院的馮務中賦詩一首:

《七律·長征實踐感懷》

憶苦思甜中元秋,萬水千山慕先賢。

楊家?guī)X下窯洞暖,金城宅中世事難。

照金烽火猶耀世,會寧三軍更屆遠。

吾儕忠烈同一夢,滄桑人間八十年。

飲食中心的朱娉婷在交流中說:“在這片紅色的熱土上,我們黨開創(chuàng)了革命根據(jù)地,保存了革命的火種,壯大了革命的力量,經過艱苦卓絕的斗爭,終于取得革命的勝利,何等不易、何其壯哉!如今的我們,生長在和平年代,享受著祖國日益強盛帶來的紅利。只有心懷感恩、飲水思源,繼承革命前輩的遺志,堅定信念,不忘初心,砥礪前行,報效祖國,才能對得起前輩們的犧牲與付出!”

機械學院的王磊杰說:“作為一名科研工作者,后續(xù)我將以革命先烈為榜樣,結合清華‘又紅又專,愛國奉獻’的優(yōu)良傳統(tǒng),努力做一名的紅色工程師,為我國的科技事業(yè)貢獻自己力所能及的力量。”

社會實踐活動為不同院系間的青年教師搭建了溝通交流的有效平臺,為今后進一步推進跨學科、跨院系合作做了鋪墊。

編輯:襄樺 華山