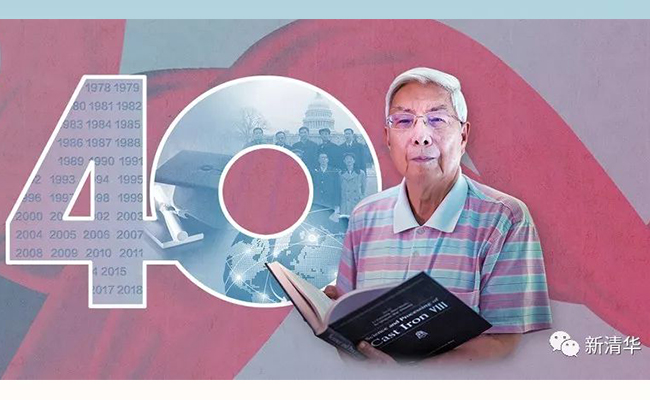

改革開放四十年之親歷者記——柳百成:留學(xué)歲月照亮我的人生

來源:“新清華 ”公眾號 曲田

1978年6月23日,歷史將永遠(yuǎn)銘記這非比尋常的日子。這一天,剛剛第三次復(fù)出不久、并主動要求主抓教育和科技的鄧小平作出關(guān)于擴(kuò)大派遣留學(xué)生的重要指示,中國改革開放新的歷史時期的留學(xué)工作熱潮由此掀起。

此時,“文化大革命”剛結(jié)束不久,整個國家百廢待興。當(dāng)時的清華大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)班子遵照鄧小平關(guān)于撥亂反正的指示,對學(xué)校各項工作進(jìn)行了清理,提出整頓計劃,寫出書面報告。

鄧小平對這個報告非常重視。1978年6月23日下午,鄧小平在聽取時任清華大學(xué)校長兼黨委書記劉達(dá)的工作匯報,同方毅、蔣南翔、劉西堯等人談話時,對留學(xué)工作作出重要指示:“我贊成留學(xué)生的數(shù)量增大,主要搞自然科學(xué)。要成千成萬地派,不是只派十個八個……這是五年內(nèi)快見成效、提高我國科教水平的重要方法之一。現(xiàn)在我們邁的步子太小,要千方百計加快步伐,路子要越走越寬,我們一方面要努力提高自己的大學(xué)水平,一方面派人出去學(xué)習(xí),這樣可以有一個比較,看看我們自己的大學(xué)究竟辦得如何。”

在鄧小平的大力倡導(dǎo)下,中國出國留學(xué)的大門在封閉多年后終于打開。通過派遣留學(xué)生,中國教育對外合作與交流開啟了新的征程,擴(kuò)大派遣留學(xué)生成為中國對外開放的前奏。

1978年12月26日,中國向美國派出的首批52名留學(xué)人員啟程出發(fā)。同機(jī)飛往美國的52人中,除了后來成為中國科學(xué)院院士的姜伯駒、張恭慶是以訪問教授身份去的,其余50人都是正式稱之為“訪問學(xué)者”的留學(xué)生,其中清華教師9名。現(xiàn)任清華大學(xué)材料學(xué)院及機(jī)械工程學(xué)院教授的柳百成院士便是其中一位。

清華第一批赴美的9名教師合影

40年光陰荏苒,如今已85歲的柳百成回顧那段往事,當(dāng)年抵達(dá)紐約機(jī)場時的情景仍歷歷在目——燈火通明的機(jī)場大廳,耀眼的鎂光燈,52名同樣著裝的中國留學(xué)者昂首挺胸。

“中國人民是偉大的人民,美國人民也是偉大的人民,我們不僅是為學(xué)習(xí)美國的科學(xué)技術(shù)而來,也是為促進(jìn)中美兩國人民的友誼而來。”

面對現(xiàn)場數(shù)十名西方記者,他們擲地有聲、蓄勢待發(fā)。

而在他們身后,中國宏偉的改革開放藍(lán)圖已徐徐展開。作為“首航”的留學(xué)生之一,彼時的柳百成難以想象,40年間,中國出國留學(xué)的浪花一浪接一浪濤聲不竭,當(dāng)年的涓涓細(xì)流如今已匯聚成為壯闊的時代大潮……

親歷者說:

為中美兩國友誼而來

1978年,我45歲,是清華大學(xué)機(jī)械工程系的一名教師。8月份左右,學(xué)校里傳來一個消息:中國要派留學(xué)生赴美學(xué)習(xí)。我的父親新中國成立前是上海的資本家,那個年代算作出身不好,之前有兩次赴蘇聯(lián)留學(xué)進(jìn)修的機(jī)會都未能成行,最初聽到這個消息時我沒抱多大希望。

當(dāng)時機(jī)械工程系分得了一個名額參加清華大學(xué)的選拔,系主任親自面試,我得了第一名。接著學(xué)校、教育部也組織了統(tǒng)一考試,我連闖三關(guān)后最終入選。

這次選拔看重業(yè)務(wù)素質(zhì),特別是英語水平,這在當(dāng)時確實(shí)難住了不少人。因?yàn)?952年后,學(xué)校的外語教學(xué)都改成了俄語,學(xué)英語的人的屈指可數(shù)。我能夠入選,也是與自己的經(jīng)歷有關(guān)。“文革”期間,我在清華大學(xué)校辦工廠鑄造車間干活,白天扛砂子、搬生鐵,晚上堅持看英文資料。那時清華圖書館有美國鑄造學(xué)會出版的會刊,大概存了30多期,我都讀過,英文筆記本做了有一尺厚。加之我生在上海,小學(xué)和中學(xué)上的都是教會學(xué)校,英文功底還算扎實(shí)。可以說是“養(yǎng)兵千日、用在一朝”。

1978年12月26日,我們一行52人啟程飛赴美國,我被任命為了總領(lǐng)隊。飛機(jī)萬里西行,滿座的中國學(xué)者難抑心中興奮,當(dāng)時大家對美國就像月球一樣陌生。

美國時間1978年12月27日下午,終于抵達(dá)紐約國際機(jī)場。一出關(guān)便看到成群的美國記者,報紙電視臺的記者都來了,鎂光燈、照明燈照得機(jī)場大廳通亮。來自北京協(xié)和醫(yī)院的吳葆禎大夫,代表大家用英語宣讀了我們在飛機(jī)上早已起草好的聲明。聲明最后幾句是我執(zhí)筆的:“中國人民是偉大的人民,美國人民也是偉大的人民。我們不僅為學(xué)習(xí)美國先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)而來,也是為促進(jìn)中美兩國人民的友誼而來。”實(shí)踐證明,我們的聲明擲地有聲,經(jīng)受起歷史的考驗(yàn)。

其間,有個感人場面我至今難忘。同伴中有位北京大學(xué)的老師,他的哥哥在美國多年,“文革”期間,兄弟二人一直處于失聯(lián)狀態(tài)。哥哥多方打聽得知了弟弟將到美國留學(xué),便立即趕往機(jī)場,兩人相見后緊緊相擁、熱淚盈眶。那一刻,我真切地感受到,中斷多年的中美間聯(lián)系又恢復(fù)了。

迎接鄧小平夫婦訪問美國

首批赴美訪問學(xué)者團(tuán)隊原定是1979年初才出發(fā),后來選擇1978年12月26日,是因?yàn)槲覀円s在中美正式建交(1979年元旦)及鄧小平訪問美國前到達(dá),為中美建交及鄧小平訪美烘托氣氛。

到達(dá)美國后,我們有幸參加了中國駐美國大使館開館和五星紅旗升旗儀式,還參與了歡迎鄧小平訪問美國等許多活動,留下了極為珍貴的記憶。

鄧小平夫婦是1979年1月28日下午乘專機(jī)抵達(dá)的華盛頓安德魯斯空軍基地。第二天上午,卡特總統(tǒng)及夫人在白宮南草坪,舉行典禮歡迎小平夫婦。我們52人被分成兩批,一批去安德魯斯空軍基地迎接,一批去白宮參加歡迎典禮,我很幸運(yùn)去了白宮。

歡迎儀式上,鄧小平夫婦先在卡特總統(tǒng)夫婦的陪同下,登上鋪有紅地毯的講臺。隨后樂隊奏兩國國歌,禮炮齊鳴。接著,兩國領(lǐng)導(dǎo)人又檢閱了六軍儀仗隊。整個歡迎儀式非常隆重。

接著,在卡特夫人為卓琳女士舉行的招待會上,我們?nèi)w留學(xué)生受到了卓琳的接見,她代表小平語重心長地講了話,勉勵我們:“努力學(xué)習(xí),學(xué)成回國,報效祖國”。我想這是轉(zhuǎn)達(dá)了小平同志的囑咐,我們在座每個人都銘記于心。

把學(xué)到的先進(jìn)知識帶回祖國

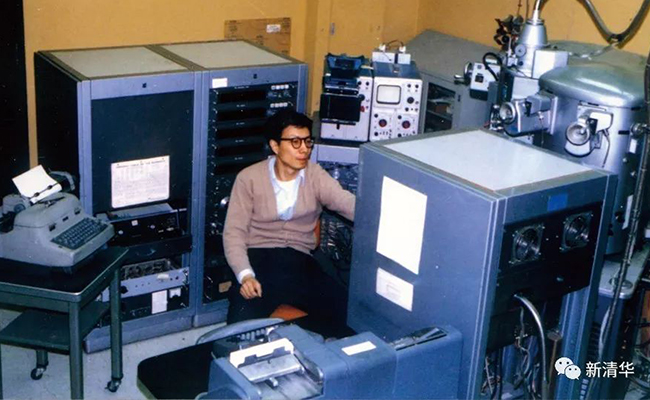

在美國我去了威斯康星大學(xué)學(xué)習(xí)。這所大學(xué)是查了很多有關(guān)美國科技研究資料后自己選的,因?yàn)槲业难芯款I(lǐng)域鑄造工程學(xué),在威斯康星大學(xué)處在學(xué)科前列。在那里,我見到了一批清華、甚至國內(nèi)都沒有的先進(jìn)材料、分析測試儀器,學(xué)習(xí)并利用這些儀器大大提高了所從事的鑄造工程學(xué)的基礎(chǔ)科研水平。我接連發(fā)表了幾篇有分量的學(xué)術(shù)論文,其中一篇獲得了美國鑄造學(xué)會杰出貢獻(xiàn)論文獎。

柳百成在威斯康星大學(xué)電子顯微探針實(shí)驗(yàn)室

為了更多地了解中美間的文化差異,留美期間,我決定要多走、多看。當(dāng)時的威斯康星大學(xué)只有我一個人從大陸來,無論是香港和臺灣來的留學(xué)生,或是大學(xué)里的華裔教授,很多人都想了解中國。每逢周末,總有人打電話約我聊天,我就定了一個原則:“來者不拒”,因?yàn)槲乙部衫眠@樣的機(jī)會,告訴世界一個真實(shí)的中國。

其中有件事情特別觸動我。那時剛到麥迪遜,我住在一個普通美國人家里。剛進(jìn)門,就看到房東太太七八歲的兒子正在玩蘋果電腦,我感到十分驚訝,因?yàn)槌鰢白约簭奈匆娺^電腦,但在美國,連兒童都能自如操作。我敏銳地感覺到,或許有一天計算機(jī)會改變?nèi)祟惖纳睢H绻馨研畔⒒夹g(shù)和傳統(tǒng)工業(yè)進(jìn)行融合,是否會有新的發(fā)現(xiàn)和突破,進(jìn)一步推進(jìn)中國制造業(yè)的科技進(jìn)步?

于是,我下決心跟著學(xué)校的本科生一起學(xué)習(xí)計算機(jī)高級語言。每天晚上,就進(jìn)計算機(jī)中心,學(xué)習(xí)編程、解難題。我下定決心把學(xué)到的所有先進(jìn)科學(xué)技術(shù)都帶回祖國去。這也是我想對如今出國學(xué)習(xí)的清華學(xué)子們說的——走出國門,要勇于開拓新視野,接受新事物,提出新思維,要為推進(jìn)祖國的科技事業(yè)而拼搏。

沒有任何地方能比家更讓我眷戀

留學(xué)期間,有件事我印象很深。那是一次在麥迪遜的一個中學(xué)作訪問演講,率真的美國中學(xué)生問我:“你覺得美國怎么樣?想不想留下來?”

我毫無猶豫地唱起了兒時諳熟于心的世界名曲《Home,Sweet Home》的最后兩句:“Home, home, sweet, sweet home。There is no place like home.”(家,可愛的家,世間沒有任何地方能比家更讓我眷戀!)。

話音剛落,頓時全場掌聲如雷,美國學(xué)生也佩服中國人熱愛祖國的高尚情操,那個場景我永遠(yuǎn)不會忘記。

這確實(shí)是我的真實(shí)心聲。記得上小學(xué)時,臨摹文天祥的《正氣歌》,其中有一名句:“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”。高中時,讀范仲淹的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,深有感慨。我把這兩句話當(dāng)成自己的座右銘,指導(dǎo)我的一生。多年來,我的心中始終有一個強(qiáng)有力的聲音——愛國奉獻(xiàn)、報效祖國。在我看來,一個人的能力有大有小,但一定要為國家和人民作出力所能及的貢獻(xiàn),一定要把愛國奉獻(xiàn)牢記在心,這是一個中國人一生應(yīng)有的追求。

2018年在清華,柳百成與國際學(xué)生一同觀看“清華大學(xué)改革開放40年國際合作與交流展”。

1981年初,我如期回國。回國時,根本沒想過哪一年能再出國。但最近在整理學(xué)術(shù)人生資料時發(fā)現(xiàn),目前為止,我已出國100多次,到美國也有30多次了。當(dāng)年清華去的9人中,如今已有3人當(dāng)選為中國科學(xué)院院士或工程院院士。我也在促進(jìn)信息化技術(shù)與先進(jìn)制造業(yè)深度融合上作出了自己的貢獻(xiàn),使“愛國奉獻(xiàn)、報效祖國”的宿愿得以實(shí)現(xiàn)。改革開放確實(shí)為知識分子帶來了春天,使知識分子有了充分發(fā)揮聰明才智的平臺。

攝影/張帆

圖片設(shè)計/宋晨 楊思維

(清華新聞網(wǎng)12月26日電)

編輯:趙姝婧