多措并舉,多管齊下,多點開花

在清華,立行立改永遠在路上

記者 李晨暉

“清華大學校內(nèi)有第一家養(yǎng)老驛站了!”

“‘青椒’成長支持計劃越來越健全了!”

“打破辦公圍墻,打造一流教學空間!”

“再也不用擔心校內(nèi)上網(wǎng)流量告急啦!”

這些惠及師生的新變化和新舉措,正是清華大學各二級單位在主題教育期間立行立改求實效的一個又一個縮影。

傾聽師生心聲,滿足師生需求,學校各二級單位腳步堅定地瞄著問題去、追著問題走,以解決問題為發(fā)展突破口。久久為功、馳而不息,以韌勁和恒心真抓實干,讓調(diào)查研究成果變成看得見、摸得著的成果和舉措,讓師生真心“點贊”。

分層教學,探索因材施教的“最優(yōu)解”

“剛?cè)雽W物理基礎有些薄弱,擔心‘掉隊’怎么辦?”“想挑戰(zhàn)難度更高的基礎課程可以嗎?”“能否提供更有針對性的課程設置,和基礎相當?shù)耐瑢W一起上課?”很多剛踏入清華園的新生都有著類似的擔心和疑問。

大學物理課程負責人安宇教授向新生介紹分層教學 教務處 供圖

課程是教學活動的主要載體,課程建設是教育教學改革的落腳點。針對大一新生進入大學后的基礎課適應度問題,大學物理教學團隊在分層教學改革首輪試點工作的基礎上,進一步研究教學方案,在物理系和教務處的共同配合下,不斷優(yōu)化管理模式,擴大分層教學受益面。

2019年春季學期已啟動大學物理分層教學首輪試點工作,在此基礎上,第二輪教學試點將覆蓋2019級環(huán)化材、機航動和化生大類800余名學生。同時給予學生更高自由度,教學團隊根據(jù)學生的力學、電磁學入學測試結(jié)果分別給出分層建議,學生可以分學期自由選擇是否參加。

首輪大學物理分層教學以環(huán)化材大類2018級學生為試點,教學成效顯著,基礎加強班學生進步明顯,各分層班成績提高效果均高于傳統(tǒng)未分層教學班。分層教學實施后,同學們普遍反饋,分層教學的過程幫助他們樹立了信心,更快適應大學生活。

材料8字班輔導員薛嘯天在帶班過程關注到了8字班同學們的學習熱情和進步,他表示,“大學物理分層教學改革試點后,有針對性地幫助班上基礎相對薄弱的同學,使他們加緊趕上大部隊。在知識傳授的同時,這種自強不息精神的傳遞,更是一種對自身的價值塑造和能力培養(yǎng)。”

為學生心理健康保駕護航

將咨詢室利用率提升至最大化,擴大專兼職咨詢師隊伍,增加心理咨詢晚間服務時段……

針對學生日常心理輔導服務短缺的問題,學生心理發(fā)展指導中心(以下簡稱“心理中心”)所屬的學生發(fā)展三中心黨支部提出了上述一系列改進措施,從過去每周107個心理咨詢時段,增加至134個時段,進一步擴大咨詢服務的覆蓋面。

位于學生服務樓(C樓)的心理中心

心理中心晚間咨詢服務于11月18日正式開始。“由于夜晚降臨時,學生的心理易出現(xiàn)波動和低潮,”中心專職咨詢師王旭介紹道,“我們安排了有經(jīng)驗的咨詢師上崗負責接待,晚間咨詢服務得到了很多同學的認可。”據(jù)了解,增加晚間咨詢后,每周咨詢時段增幅達25%,進一步緩解了學生心理咨詢服務不能滿足需求的壓力。

據(jù)心理中心副主任劉丹介紹,“在咨詢過程中,如果面對特殊的咨詢情況,常常需要多位專業(yè)咨詢師協(xié)作,晚間咨詢也不例外。幾位咨詢師一起奮戰(zhàn)到深夜以后,也是家常便飯。”學生們尋求心理咨詢的意識增強了,雖然心理中心資源有限,但通過這一系列暖心之舉也盡可能多地服務更多學生。

舒適的心理咨詢室

心理中心也努力加強輔導員心理育人能力培訓,開設“向日葵計劃”,選拔、培養(yǎng)一批在院系層面能夠協(xié)助開展心理指導的志愿者隊伍。

電機系系黨委設立兩名系級心理咨詢師,新聞學院也進一步增設心理輔導員,進一步關注學生的心理健康,更好地疏解學生心理壓力。

做“青椒”成長和發(fā)展的“助推器”

2019年12月27日,丘成桐數(shù)學中心教授于品在教師發(fā)展中心為青年教師帶來一場特殊的輔導課——“如何申請數(shù)理學部國家自然科學基金”,為青年教師更好地進行科研規(guī)劃及從事科學研究工作提供參考。

這是“新教師導引計劃”的一門課程,教師發(fā)展中心為解決新入職教師職業(yè)發(fā)展過程中缺乏有效支持和服務的問題,面向青年教師開展課程、講座、工作坊、沙龍及學習實踐等多種形式的培訓活動,內(nèi)容涵蓋師德師風、教育教學、學術研究和教育領導力四個方面,平均每周開展2-3場活動,共計超過5000人次教師參與活動。

青年教師聆聽導引課程 教師發(fā)展中心 供圖

2019年新進校教師、美術學院助理教授劉亞對“新教師導引計劃”中教育理念、教學示范課等模塊的培訓印象深刻:“我更加明確了教師這一職業(yè)所肩負的責任和使命,立德樹人的堅守也讓我不斷鞭策自身、追求卓越。”

青年教師是學術共同體的新鮮血液,學校和院系始終致力于為青年教師的成長和發(fā)展搭建廣闊舞臺。針對教學人才梯隊不足,教師職業(yè)發(fā)展及政治引領方面缺乏有效支持和指導等問題,自動化系制定并實施青年教師Mentor3.0計劃,為青年教師配備指導其職業(yè)成長的Mentor,并增強對黨外青年教師的政治引領。

機械系啟動了青年教師啟動經(jīng)費支持計劃。助理研究員程虎虎是系里首批獲得科研啟動經(jīng)費支持的青年教師之一,他認為,系里的科研支持基金為剛步入工作崗位的自己帶來了極大的便利性,“啟動基金鼓勵我們開展感興趣的研究工作,為以后科研工作開展打下了堅實的基礎。”

打破辦公圍墻,助力終身教育

教室是承載學習任務的載體,學習環(huán)境的改善有利于提升教學質(zhì)量,是助力清華大學“雙一流”建設和高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展中不可忽視的硬件支持。為提升繼續(xù)教育的辦學質(zhì)量,繼續(xù)教育學院黨政領導班子帶頭壓縮辦公面積,整合調(diào)整全院辦公空間,劉震院長笑稱這是學院的“二次創(chuàng)業(yè)”。

在不足9平米的院長辦公室里,劉震介紹了學院大力推動教室改造工作的初心,“辦公條件差一點,教學環(huán)境好一點,始終服務于教學這一中心工作。”全院上下形成的這個共識在主題教育期間順利付諸實踐,以實實在在的舉措助力清華終身教育事業(yè)發(fā)展再上新臺階。

煥然一新的教學空間 繼教學院 供圖

繼教學院擔負著向社會相關群體提供優(yōu)質(zhì)教育資源的責任,是學校社會服務功能的重要體現(xiàn)。為了更好地滿足學員沉浸式學習和互動式研討的需求,全院上下一起努力克服困難,將本就在規(guī)定范圍內(nèi)的辦公面積進一步縮減,各部門均采用開放式工位的方式集中辦公。原四層辦公區(qū)全部改為教室,壓縮了近1134平米的辦公用房,新增七間教室和多處公共研討空間。新教室投入使用后得到了學員及帶課班主任和授課教師的一致好評。

繼教學院踐行“不忘初心、牢記使命”的決心與行動力,在打造 “一流”學習環(huán)境的實際行動中得以充分體現(xiàn)。進入新時代,學院積極推進高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展改革,在構(gòu)建服務全民終身學習的教育體系中發(fā)揮更大作用。

以“小切口”提升服務質(zhì)量

“清華同學的免費網(wǎng)絡流量,從元旦零點開始,從25G提高到50G。”在2020年新年鐘聲即將敲響的時候,校長邱勇在新年聯(lián)歡晚會上代表學校為同學們送上祝福的同時,也送來了校內(nèi)網(wǎng)絡流量升級大禮包。信息化技術中心傾聽學生需求和提案,提出校園網(wǎng)額度調(diào)整方案,進行資源消耗預測,評估網(wǎng)絡出口負載能力,資費調(diào)整和校園網(wǎng)出口升級方案最終得以落實。

為落細落實各項措施,真刀真槍解決問題,校機關各部處見行動、出實招、務實效,切實增強師生的獲得感幸福感安全感。努力做到在學校綜合改革中有新作為,在服務學校“雙一流”建設和世界一流大學建設上有新突破。

為打造一支專業(yè)化、職業(yè)化,勝任能力強、文化認同度高、適應國際合作辦學需要、團結(jié)協(xié)作進取的職工隊伍,由人事處牽頭的學校職員整體培訓計劃正穩(wěn)步推進中。地學系行政辦公室職工付美娟在“窗口崗位職員職業(yè)能力提升培訓班”中收獲滿滿,表示“自己的職業(yè)能力得到了提高,更加有信心為構(gòu)建標兵服務體系貢獻熱量與力量!”

“全球傳播能力提升計劃”第一期學員合影

人事處與黨委宣傳部聯(lián)合主辦的“全球傳播能力提升計劃”,與國際處聯(lián)合主辦的“外事管理與國際化能力提升研修計劃”也陸續(xù)開班,通過系統(tǒng)化培訓,促進學校高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展,全面提升職工隊伍綜合素質(zhì)和管理服務水平。

聚焦校園信息化建設滯后的問題,學校信息化辦公室加快建設“一站式服務”工程,旨在讓“數(shù)據(jù)多跑路、師生少跑腿”,已實現(xiàn)教師在職、薪酬、因私出國、職稱等證明在線辦理。

針對部分師生反映的校園內(nèi)車輛運行安全管理問題,保衛(wèi)部在校園18個區(qū)域增設了72根智能電動升降防撞路樁,可實現(xiàn)遠端智能全自動升降操作,大大提升了校園交通管控能力。

打通居家醫(yī)養(yǎng)“最后一公里”

“驛站成了我們身邊的小棉襖”“感謝街道辦用服務和熱情驅(qū)散寒冷”“很多便民服務都真正送到了老同志的心坎上”……

坐落在藍旗營社區(qū)西北角的養(yǎng)老服務驛站于2019年12月23日正式投入運營,轄區(qū)的離退休老人對此贊不絕口。這是在清華大學校內(nèi)建成的首個養(yǎng)老驛站,以醫(yī)養(yǎng)結(jié)合為主要特色,重點服務藍旗營及周邊社區(qū)老年人。

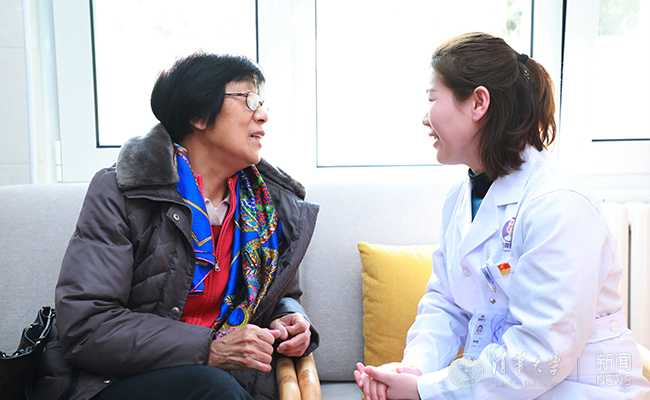

驛站醫(yī)護人員與社區(qū)老年人耐心溝通

“老有所養(yǎng)”,是黨的十九大報告提出的保障和改善民生的“七有”之一。清華園街道始終圍繞這一要求,大力推進校園家屬區(qū)居家養(yǎng)老服務體系的建設。從前期籌備到開工建設,再到驛站啟動,清華園街道辦事處充分調(diào)研轄區(qū)養(yǎng)老需求和社會養(yǎng)老現(xiàn)狀,召集舉辦了多次座談會,針對驛站服務內(nèi)容及模式開展了廣泛調(diào)研,讓工作目標更精確、服務舉措更精準。

為社區(qū)老年人配備智能健康養(yǎng)老設備

投入運營的藍旗營社區(qū)養(yǎng)老驛站占地面積195平方米,由原來的一塊荒地歷時半年多開發(fā)而成。建設一新的養(yǎng)老驛站融養(yǎng)老、護理、康復、醫(yī)療服務、生活照護于一體。驛站內(nèi)配備了智能健康養(yǎng)老設備,多參數(shù)監(jiān)測儀,預防血栓的預適應訓練儀、超聲骨密度檢測儀(骨密度分析)等,為轄區(qū)老年人提供一系列便民服務。

在解決居家醫(yī)養(yǎng)綜合服務“最后一公里”的探索之路上,清華園街道把“公里”分解為“米”,心懷責任,步履堅定。

今日清華,進步未歇,處處涌動著改革的力量,日日迸發(fā)著向上的蓬勃。學校黨委始終把“當下改”與“長久立”相結(jié)合、把務求階段性成效和形成長效機制有機統(tǒng)一。發(fā)揚釘釘子精神,條分縷析,使整改措施不折不扣落到實處,整改承諾一條一條得到兌現(xiàn),向師生交上一份滿意的答卷,為團結(jié)奮斗、同心筑夢凝聚更大力量。

(清華新聞網(wǎng)1月15日電)

編輯:李晨暉

審核:周襄楠