來源:清華研讀間 2018-09-10

編者按:

飛檐走壁、踏破鐵鞋,這不是武俠小說里的劇情,而是建筑家們測繪的「日常」。八十年前,一個叫梁思成的年輕人開啟了中國建筑史的大門,從此以后,工匠們的高超技藝被一一破解,冰冷的建筑徐徐訴說著歷史的記憶。

在第三十四個教師節(jié)來臨之際,研讀間采訪了清華大學建筑學院的賈珺老師,一起回顧歷史、行于當下,以一種獨特方式,記錄從梁思成到郭黛姮、從郭黛姮到賈珺三代人之間的師生情誼,記錄城市、建筑背后的溫情。

梁思成:從無到有,創(chuàng)辦清華建筑系

中國有建筑史嗎?中國的建筑是否可以成為一個專門的研究門類?這是學生時代的梁思成最關切的問題。1924年,梁思成進入賓夕法尼亞大學修讀建筑專業(yè),翌年梁思成選修了一門建筑史的課程,才發(fā)現(xiàn)「世上竟有如此有趣的學問」。據(jù)他所知,中國有關建筑史的學問還沒有文字的記錄,中國人從來不認為建筑是一門藝術,也從不重視。

也是在同一年,梁思成收到萬里之外父親梁啟超的來信,信中還寄來一本新近發(fā)現(xiàn)的古書《營造法式》的重印本,這本書是北宋京城宮殿建筑的營造手冊。梁思成在一陣狂喜后,隨之而來的是失望與煩惱,因為翻開這部巨著,竟如天書一般,無法看懂。為了讀懂這本古書,梁思成從賓大畢業(yè)后,以「研究東方建筑」的課題申請了哈佛人文藝術研究史,可惜相關書籍資料還是太少。1931年,梁思成加入了中國營造學社。這一期間,梁思成對《營造法式》的研究更加深入,學社的劉敦楨負責整理文獻,梁思成則著手開始進行實地調(diào)查與測繪。

田野調(diào)查十分辛苦,學社的考察筆記常常出現(xiàn)這樣的記載:「終日奔波,僅得饅頭三個(人各一),晚間又為臭蟲蚊蟲所攻,不能安枕尤為痛苦。」但梁思成卻苦中作樂,以幽默樂觀的語氣記述了一次險情:「今天工作將完時,忽然來了一陣『不測風云』,在天晴日美的下午五時前后狂風暴雨,雷電交作。我們正在最上層梁架上,不由得不感到自身的危險。不但是在二百八十多尺高將近千年的木架上,而且近在塔頂鐵質(zhì)相輪之下,電母風伯不見得會講特別交情。」

從獨樂寺到廣濟寺,從應縣木塔到佛光寺,梁思成孜孜不倦地尋找著,這一尋就是四十年。這四十年,梁思成從此再未真正離開過田野,即使是在炮火紛飛的抗戰(zhàn)歲月,他也在大后方川渝地區(qū)上山下鄉(xiāng),親自測繪。當時,古建筑除了要經(jīng)受風雨剝蝕,還要承受天災人禍,而就在這樣的戰(zhàn)爭年代,梁思成寫成了中國第一部建筑史,縮影膠卷八十余幅。千年前《營造法式》中那一個個難懂的術語名詞,在無數(shù)張圖紙中正變得鮮活起來。

梁思成曾說:「別人都把自己的寶貝藏在家里,我的寶貝放在全國各地。」除了全國各地亟待保護的古建筑、園林,他還有一群「寶貝」,就是自己的學生。

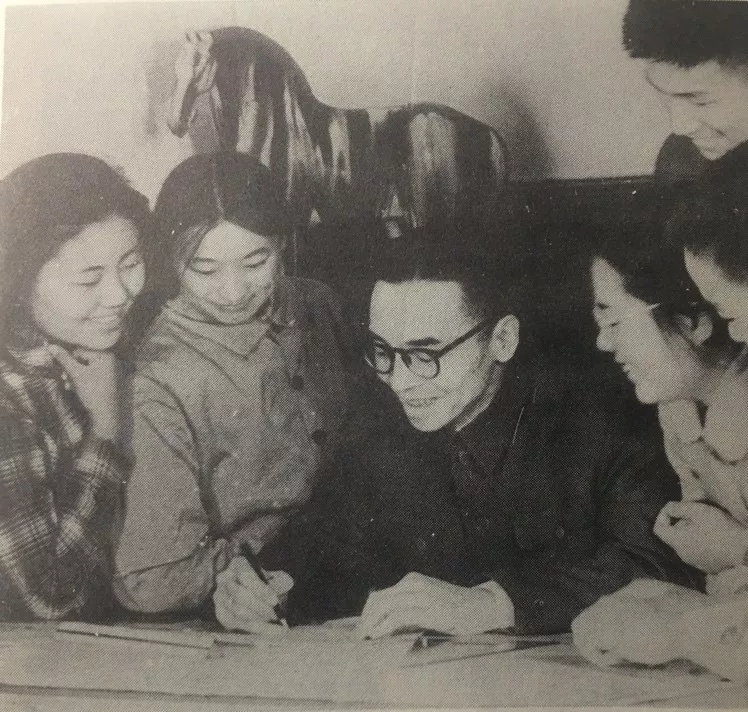

梁思成與自己的學生們在一起

新中國成立以后,梁思成開始投入到新中國建設和教育人才的培養(yǎng)中,特別是建筑教育。從1929年在東北大學開壇授學,到1946年創(chuàng)辦清華建筑系,梁思成待學生則如同對待自己的子女,傾盡傳授畢生所學。后來清華的建筑系的老校友們回憶起初見梁思成的場景時,都會談到在頤和園的那個下午。

「我們1954年入學,因為系主任生病了一直未能見到,到了1956年五四青年節(jié),班上一大堆人去了頤和園,當時看到一個老人在諧趣園畫水彩,也不知道是誰,一群人跑去觀看,不知誰說了一句‘這老頭兒畫得不錯’,老人回頭一看,學生們都戴著清華校徽,問是哪個系的,我們就說是建筑系的,聽后老人特別高興,說我不畫了,到曙新樓上聊天吧。」

從這番交談中,才知道他就是梁思成。而后來成為了梁思成助手的郭黛姮,正是這群青年中的一個。

郭黛姮:我是梁思成先生的學生,我在「重現(xiàn)」圓明園

「我簡直不知道怎么搞,難道是讀古書嗎?整天看古人著作能夠搞歷史嗎?」1961年,24歲的郭黛姮被選中成為梁思成的助手,協(xié)助注釋《營造法式》。而當時,她的同學都到了第一線,都去搞建筑設計,可是自己卻要搞歷史研究,這讓郭黛姮有些不知所措。她也把自己的問題向梁思成提出,梁思成只說了一句話:

「讀跋千篇,不如得原畫一瞥。秉斯旨研究建筑,始庶幾得其門徑。」

親炙梁思成的四五年里,郭黛姮協(xié)助梁思成完成了《營造法式注釋》,還參與到設計揚州鑒真紀念堂的任務。正是這幾年間受到梁思成的感染與啟發(fā),后來已年過半百的郭黛姮將目光投向了圓明園。從2000年開始,從早期的資料搜集階段,再到實地測繪,郭黛姮帶著學生們穿梭于石橋、山洞之間。到2009年,她帶領80多位研究人員開始了圓明園的數(shù)字修復工程,借助數(shù)字技術,重新“恢復”圓明園的原貌。在制作模型時,郭黛姮按照最認真、最科學的態(tài)度做事,參照圓明園的各種史料信息,繪制了幾千張圖紙,幾千個模型,而這正是梁思成「庶幾得其門徑」的訓誡。

研究圓明園的若干年時間里,郭黛姮發(fā)現(xiàn)這座院園林里有很多古建筑并不是想象的那樣。不同皇帝對這座園林的定位不同,建筑的樣子就不同。雍正建圓明園時,就說我要在圓明園臨朝理政,你們該報的奏折都要報上來,像在故宮一樣。這樣首先他要擴大圓明園,所以就建了所謂的朝寢建筑。前面是外朝,后邊是他的寢宮。到了乾隆時期多了許多新園子,乾隆九年一套《圓明園四十景》就反映出那時圓明園的盛景。而又如綺春園,是嘉慶時期完成的園子,風格特色都與前朝不同。

郭黛姮團隊3D復原圓明園同樂園戲臺

這些例子,都是郭黛姮對「圓明園」歷史的挖掘,對圓明園文化的闡釋,現(xiàn)在郭黛姮團隊通過3D技術視覺重現(xiàn)圓明園的努力,就是為了重現(xiàn)「萬園之園」的藝術風采,讓更多老百姓對圓明園有真實、深刻的記憶,讓每個人都能「走進」這座園子,看看一百多年前是怎樣的情景,甚至讓全世界的華人記住這里,記住這份鄉(xiāng)愁。「一個文物毀了之后,老百姓對他會有一個期待,這種期待是合理的,我們現(xiàn)在用數(shù)字化的方法告訴大家這個遺址原來是什么樣的,經(jīng)歷了多少變遷,這也是對圓明園的另一種還原。」為了這個目標,雖然已經(jīng)年過八十,郭黛姮還要繼續(xù)工作下去。

沿著梁思成的道路走下去,郭黛姮并不孤獨。上世紀八十年代,郭黛姮回到清華園,這名曾經(jīng)的助手也有了自己的學生,這些學生如今都能獨當一面,在各地培育更多人才。郭黛姮多次說,圓明園的保護不是一個人的事情,而是一個團隊,兩三代學人的努力。郭黛姮在一次演講時提到:

「為了搞清是不是每個皇帝都住在圓明園,我們當時有一位博士生,他就每天騎著自行車從清華到第一歷史檔案館,第一歷史檔案館在故宮里,天天到那兒看《起居注》,看看皇帝到底在這兒住了多少天。他查的結(jié)果就列了這個表(見下表)。上面是住圓明園的時間,下面是住紫禁城的時間,顯然住圓明園的時間要多。」

這個日日騎車往返清華園和故宮的年輕人,就是郭黛姮的學生,賈珺。

賈珺:我是郭黛姮先生的學生,我在做古建筑研究

在來到清華大學之前,賈珺學的是建筑設計,關于建筑史并沒有特殊的熱愛與投入,總覺得這東西古舊的東西好像還是離自己比較遠。真正的改變發(fā)生在來到清華師從郭黛姮以后。

賈珺在清華攻讀博士學位時,加入到郭黛姮的團隊,參與到圓明園的測繪與再現(xiàn)的工程中。抄檔案、查文獻、證明圓明園是清朝歷代皇帝理政和生活的主要場所,賈珺說這些「笨功夫」對圓明園修復意義重大,而將文獻與實地考察結(jié)合,將有溫度的歷史和冰冷的建筑結(jié)合,是清華建筑系自梁思成以來延續(xù)著的血脈與傳統(tǒng)。

畢業(yè)后,賈珺的研究范圍很廣,從四合院到園林,繼續(xù)從事自己喜愛的古建筑、古園林保護工作。說起這些園林,他如數(shù)家珍,就像是在談論自己的兒女們。從北京的半畝園到蘇州的拙政園,從北到南,在賈珺眼中,每個園林都像一個生命體一樣,它本身有生長、衰亡,也有復興,每一代的園主都會留下印記。園林是活的,園林里的花草有生有死,園中的水有時會枯竭也會再引進來,園中的假山塌了可以再找石頭來堆疊,它不像其他的純粹的建筑群如宮殿寺廟那樣長期保持相對恒定的狀態(tài)。這正是園林藝術的可愛之處,也是今天依舊需要保護它們的原因。

19年前的清華建筑歷史研究所教師節(jié)合影(第一排右二為郭黛姮,第二排右一為賈珺)

「希望通過自己的努力,能讓本國優(yōu)秀的歷史文化得以彰顯于世」,這是賈珺眼中始自梁思成、代代賡續(xù)不斷的目標:戰(zhàn)火紛飛年代梁思成篳路藍縷開創(chuàng)學科,短時間內(nèi)達到世界建筑史研究的頂尖水準,又在清華開壇授學,門下桃李無數(shù);世事紛繁中郭黛姮傳承建筑史研究,一頭扎進圓明園的保護中去,耄耋之年仍在奔走考察;而在今天,賈珺與他的同行者,他的學生們以此自期,今天建筑系的學生們不一定還會選擇建筑歷史作為志向,但仍有那么一批人,從清華大學走向中國各地、世界各地,繼續(xù)為我們講述建筑背后的故事,觸摸著冰冷建筑里的溫情。

賈珺回想起前幾月,和已是耄耋之年的郭黛姮快步走在師徒早已諳熟的故宮建筑群中,郭黛姮突然停住了腳步,望著一處橫梁思緒良久,「又有了新的思路」,郭黛姮拉住賈珺駐足思考討論并拍下照片,那一瞬純粹的仿佛稚子一般的快樂,時間像是又回到了八十年前,梁思成初見獨樂寺,爬上木梁的那個夏天。

文字|之秋 溫馨

編輯|胖堯

責編|鄒昀

供稿:研工部

編輯:李華山

審核:程曦