吳良鏞:與研究生談治學(xué)

來源:“清華研讀間”公眾號

編者按

吳良鏞院士針對研究生在學(xué)習(xí)過程中接受的業(yè)務(wù)上的具體指導(dǎo)多,“治學(xué)”問題涉及少的問題,認為研究生應(yīng)當有意識地注意治學(xué)問題。1997年,吳良鏞院士在《世界建筑》上撰文,圍繞立志于學(xué)、道路和方法、學(xué)習(xí)與創(chuàng)造、師從和擇友、思想道德修養(yǎng)這樣五個問題,談了他對于治學(xué)問題的探索與心得。

立志于學(xué)

我很羨慕年輕人能夠處在這么樣的一個時代,學(xué)習(xí)建筑階段就能參與一些建設(shè)。在20世紀80年代末,我曾陪同前國際建協(xié)主席印度建筑師巴拉(Balla)到天津大學(xué)講演。他對青年學(xué)生勉勵有加,提到建筑成功的因素是多方面的,并把“機遇”放在很重要的位置。他解釋說,你畢業(yè)后,如果遇上經(jīng)濟不景氣,社會不安定,一下子就要荒廢幾年、十幾年或更多的時間,即使有才能,也很難有所作為。現(xiàn)在,我國經(jīng)濟在發(fā)展,城市化也進入了一個加速發(fā)展的時期,這對建筑事業(yè)的發(fā)展會有很大推動作用,這種階段還有可能持續(xù)一定時期。“時勢造英雄”,你們這一代建筑師有很多發(fā)揮才能的機會,定能對中國的建筑事業(yè)作出很大貢獻。

有這樣一個時代,我希望年輕人要立志于學(xué),不要虛度年華。我覺得研究生的機會是非常寶貴的,年輕時集中精力和時間進行一段研究工作是一生難得的事情。我自己做研究生的時間只有兩年,但是,這是我進步很大的時期,那時的心得體會至今還不時“反芻”和回味。

實際上,不少有偉大成就的學(xué)問家常常是在中青年時代奠定的基礎(chǔ)。清華圖書館就出了不少知名的學(xué)者,像曹禺、錢鐘書、陳寅恪、梁思成先生等,他們的學(xué)術(shù)成就差不多都是在四十多歲以前奠定的。梁先生在1950年之后,主要是參加各種社會活動,即使如此,只要坐下來,他還是能夠?qū)懳恼拢@靠的還是原來的基礎(chǔ)。再有陳寅恪,著名歷史學(xué)大師,后來眼睛失明,在助手協(xié)助下還是照樣寫書。作為歷史學(xué)家,他經(jīng)常要考據(jù)很多東西,要助手為他查書,基本上可以說出什么東西在什么地方,查出的和他記憶中的差不多。這也有賴于他中青年時打下的基礎(chǔ)。過去有句話叫“英敏強記”,用此來形容這些學(xué)者是不為過的。

這些例子說明,在青年時把基本功打扎實了,一生都會受用。這就要求年輕人要勤奮,有人稱“苦讀”。我個人認為,其實樂在其中,就是說為學(xué)要充滿豪情,“登山則情滿于山,觀海則意溢于海”。比如20世紀50年代初曾在清華執(zhí)教的吳冠中先生,他那時住在清華北院,作畫很勤奮,住在他隔壁的鄰居曾對我說,經(jīng)常看到吳冠中先生對著自己的畫很長時間一動不動地沉思,真是全神貫注。還有戴念慈,在設(shè)計北京圖書館期間,我們經(jīng)常在一起,有一次我見到他夫人,說戴念慈“三天都沒有說一句話了”,可見工作之專注。我在隨小沙里寧(Eero Saarinen,1910-1961)一起為通用汽車公司設(shè)計大樓時,經(jīng)常只能利用晚上時間,和他討論一天的設(shè)計草圖。那時我住在一個小鎮(zhèn),要在晚上12點以前趕末班車回去,待第二天早上我回到自己繪畫臺前時,就看到一大攤煙灰,很多草圖擺在我的繪畫臺上,很難說他是在什么時候就寢的。若沒有足夠的熱情來對待事業(yè),小沙里寧不可能在那么短促的生命中取得那么大的成就。立志于學(xué)總的講起來,要愛惜寶貴的機遇,同時要充滿豪情。

道路和方法

談到為學(xué)的道路和方法,各人可以有不同的習(xí)慣,各門學(xué)科也未必一致,但有些事情能夠比較早地意識到還是好的。

第一,就是要高標準地要求,“取法乎上,僅得乎中”。我在中學(xué)時曾讀到胡適一句話,印象很深,他說“為學(xué)好比金字塔,要能寬廣才能高”(大意),這也就是中國常說的“博大精深”。為學(xué)基礎(chǔ)要寬廣,這樣塔尖才可能很高。千古學(xué)者不少是多方面的學(xué)問家,可以說取得了多方面的建樹。我覺得對建筑來講也應(yīng)當努力并可以做到這樣。一般地說,建筑涉及的領(lǐng)域是非常廣的,對建筑的方方面面都要觀察和留心,并有意識地進行思考,這樣,建筑的學(xué)習(xí)領(lǐng)域會更寬廣,成就也會更大。特別地說,在全球化的大潮下,經(jīng)濟、社會、技術(shù)的變革,會不斷對建筑提出新問題與新的可能性,不斷有新的增長點,不斷在邊緣和交叉上推進,若沒有更高的標準,就不會有從一個領(lǐng)域擴展到相鄰領(lǐng)域的勇氣。1981年我曾在東柏林德國建筑家辛克爾(Karl Friedrich Schinkel,1781-1841)親手設(shè)計的博物館中看到為紀念他誕辰200周年的盛大展覽,其中包括他的設(shè)計手稿、模型、渲染圖、雕塑作品、油畫作品(包括大幅畫創(chuàng)作)、建筑速寫、建筑想像畫、家具、工藝美術(shù)設(shè)計以及教材等等,充滿了兩個大廳,這樣多的作品竟出自一個人的手筆實在令人尊敬和折服。1987年適逢倫敦和巴黎分別舉行柯布西埃(Le Corbusier,1887-1966)誕辰百年展,我有幸能在當?shù)毓昶涫ⅲ粋€人一生在建筑、城市規(guī)劃、繪畫、雕刻、工藝美術(shù)、包括汽車造型設(shè)計等領(lǐng)域從事這樣寬廣的涉獵,并且無論在理論與實踐上都有創(chuàng)造性的發(fā)揮,所有這些都可以說是一個重要的財富,給后世學(xué)者以極大的鼓勵與鞭策。這些展覽說明了,一個人是可以進行多方面的探索,而且有助于從中相互啟發(fā),另辟蹊徑。

第二,要系統(tǒng)地吸取知識。知識不在于量的堆積,重要的是要把分散的、紛繁的知識系統(tǒng)起來。我認為做學(xué)問要及時地、不斷地把自己的思想形成體系,并隨時打破,修正并充實自己的體系。中國有句話叫“開卷有益”,當你大體有了一定的體系之后,你看到任何一本相關(guān)的書,都會把你新吸取的知識放到新的體系應(yīng)有的位置中去。這樣你的認識會逐步充實,并且你也會不斷發(fā)現(xiàn)自己知識框架中的缺陷與不足,追求新的發(fā)展。

學(xué)習(xí)與創(chuàng)造

學(xué)習(xí)與創(chuàng)造兩者是不可分的。要明白大的方向性問題,努力探索當前的建筑道路,并給自己定位,確定努力的方向。處理大的問題本身就需要創(chuàng)造,要有開闊的視野,不要迷信,包括大師也會有其局限性,一定要創(chuàng)造性地學(xué)習(xí)。齊白石就對他的弟子講,“學(xué)我者生,似我者死”。特別是建筑,任何一棟建筑總存在于不同的地區(qū)、不同的條件、不同的環(huán)境、不同的文化背景中,正因為如此,厄爾斯金(R.Erskine,1914一 )研究在寒帶如何避風(fēng)等問題,柯里亞(C.Correa,1930- )則在熱帶印度的條件下研究如何利用和開敞空間發(fā)展露天建筑(open to sky architecture),楊經(jīng)文(K.Yang,1948一 )則在馬來西亞發(fā)展他的生物氣候?qū)W建筑。這些都是在特定的功能、技術(shù)、經(jīng)濟條件下的創(chuàng)造和發(fā)展,包括藝術(shù)形式的創(chuàng)造也是如此。而不能用一般的方法、一般的理論、一般的學(xué)派、一般的手法來處理建筑。我認為,通過對建筑各種不同條件和情況的分析,得出一定的理念,并用特殊的解決辦法,這本身就是創(chuàng)造。《論語》講“博學(xué)之、審問之、慎思之、明辨之、篤行之”,就是在其中找出自己的創(chuàng)造性道路來。

做學(xué)問無外乎繼承和發(fā)展,要繼承前人,但更重要的是獨辟蹊徑,尋找新的增長點,要有探索新道路的勇氣。做學(xué)問,除了要注意系統(tǒng)吸取知識外,同時還要注意避免進入學(xué)術(shù)的誤區(qū)。有時這也是很難完全避免得了的,這就要盡早地“迷途知返”。每走一個階段,要回過頭來反問自己,檢討自己的道路,探索新的途徑。中國建筑界從20世紀50年代起先熱衷于民族形式,1959年后討論社會主義新風(fēng)格,有比較代表的文獻,但沒有什么突破性的發(fā)展和結(jié)論。“文革”以后,“流派”興起,許多外來東西可以知道,可以參考,但要心中有數(shù),我認為無需掉到某一流派中去。況且,各種流派既有好的作品,也有壞的作品,流派自身也在不斷發(fā)展,建筑的本質(zhì)還是要蓋房子,蓋好房子,要創(chuàng)造更好的生活環(huán)境,要根據(jù)具體情況來解決問題,根據(jù)不同的問題探討不同的道路;沒有一種流派可以把各種問題全部概括在內(nèi)。所以我認為,一方面是不能不了解西方,另外還要重視本國本地區(qū)特殊問題的研究;要讀書,但不能放過現(xiàn)實問題,特別現(xiàn)實的難題,更能激發(fā)你的創(chuàng)造性。

師從和擇友

為學(xué)要從師,好的老師對自己為學(xué)奠定基礎(chǔ)、指點道路、走出迷津等都有極大的影響。老師也是多方面的,啟門的業(yè)師,或雖未親聆教誨于其門下但師從其教導(dǎo),古代叫做“私淑”,也能對自己業(yè)務(wù)成長起不同影響。所謂“道之所存,師之所存也”,就是這個意思。

我很幸運一生中能遇到很多好的老師。在中央大學(xué)學(xué)習(xí)時有鮑鼎先生、楊廷寶先生、譚坦先生、徐中先生等,那時雖然處在烽火連天的抗日戰(zhàn)爭時期,但卻是中央大學(xué)的上升期。后來能夠遇到梁思成、林徽因先生,以及很多學(xué)有成就的學(xué)者,又有機會到美國從師沙里寧先生父子等。我覺得師從很重要,通過老師潛移默化的影響,學(xué)習(xí)領(lǐng)域、精神境界、學(xué)習(xí)方法等各個方面都會有拓展和提高,當然重要的是在于自己觀察、理解和自己的實踐。同樣,擇友也很重要,“三人行則必有我?guī)?rdquo;,研究生之間、同學(xué)問也是可以互相學(xué)習(xí)的。老師也可以向?qū)W生學(xué)習(xí),韓愈講“弟子不必不如師”“師不必賢于弟子”“聞道有先后,術(shù)業(yè)有專攻”,這些話意義非常深刻,如真能身體力行,受用無窮。治學(xué)一定要有謙虛的精神,中國稱“謙虛”為美德,我認為這是必需的科學(xué)態(tài)度。知識無垠,學(xué)無止境,如果有了科學(xué)的態(tài)度,你就可以像海綿一樣不斷吸取知識,日新又新。

思想道德修養(yǎng)

這是一個非常重要的問題,限于篇幅難于在此處多講。思想道德修養(yǎng),不同的人有不同的境界,無從強求一律。但我深信,思想道德修養(yǎng)能夠引導(dǎo)人進入更高的治學(xué)境界。建筑歸根到底還是為社會服務(wù),為大眾創(chuàng)造一個美好的生活環(huán)境服務(wù),因此,建筑是致用之學(xué)。不能「游戲建筑」,如果這樣,就是忘記了建筑的崇高目標。還得看到當前城市建設(shè)的現(xiàn)實問題、居住的問題等等,激發(fā)自己的思想情感,立志找出一條中國自己的道路。現(xiàn)在辦研究生學(xué)術(shù)沙龍是很好的一件事情,可以交流心得、探討問題、找出不足、得到啟發(fā)。治學(xué)要把“為學(xué)”和“為人”緊密結(jié)合起來,要把“求學(xué)”和“求道”結(jié)合起來,求道是一種目標和使命。各行各業(yè)都有其道德標準,都包含有以一種非常嚴肅的態(tài)度來對待各專業(yè)問題的追求。

我們處在這樣一個時代,這么大的建設(shè)量,這么快的城市化進程,這么多的人力投入,應(yīng)該一定能有好的建筑作品出來,也應(yīng)該能有好的城市出來。但目前情況并非如此,原因固然很多,但作為專業(yè)工作者不必怨天尤人,還是反求諸己。應(yīng)該說我們的水平還不高,我們的創(chuàng)造性還不夠。現(xiàn)在中國各地幾乎成為西方建筑追逐的市場,你無須采取保護主義,只能在競爭中求生存,在刻苦的工作中發(fā)展自己的建筑學(xué),即探索中國人在下一世紀如何能有一個更好的居住環(huán)境,能夠更好地生活、學(xué)習(xí)、研究和工作。這是我們莊嚴的責(zé)任,也是我們應(yīng)盡的義務(wù),同學(xué)們不是向往大師嗎,我看能夠做到了這一點,才是理所當然、當之無愧的大師。

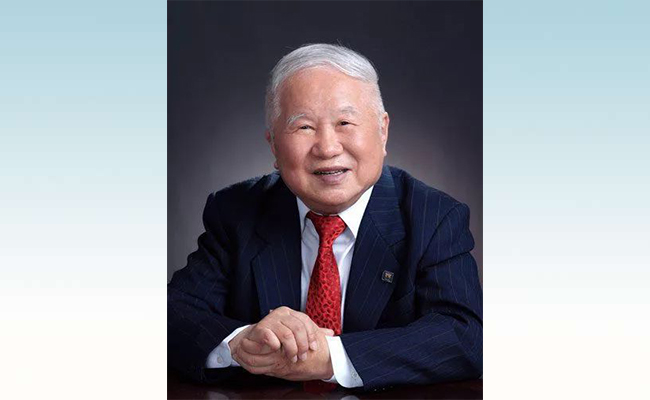

吳良鏞,中國民主同盟盟員。中國科學(xué)院院士、中國工程院院士、著名建筑學(xué)與城市規(guī)劃專家。1950年獲美國羅馬獎金競賽榮譽獎,兩次獲國家教委科技進步獎一等獎,亞洲建協(xié)金質(zhì)獎?wù)隆_€與北京農(nóng)業(yè)大學(xué)合辦園林專業(yè),創(chuàng)辦建筑與城市研究所并任所長。曾兼任建筑工程部科學(xué)規(guī)劃建筑城市規(guī)劃組副組長、國際建協(xié)、人類聚居學(xué)會的副主席、美國建筑師學(xué)會榮譽資深會員,中國建筑學(xué)會和中國城市科學(xué)研究會副理事長、中國城市規(guī)劃學(xué)會理事長。在建設(shè)實踐方面,多年來參與天安門廣場改建工作,北京圖書館設(shè)計,唐山地震改建規(guī)劃,北京市亞運會建設(shè)研究,北京市危舊房改造等。

(原載《世界建筑》1997年第3期)

編輯:趙姝婧

審核:盧小兵