清華新聞網(wǎng)5月8日電 5月6日,《科學(xué)·進(jìn)展》(Science Advances)在線刊登了清華大學(xué)水利系楊大文教授課題組題為“青藏高原多年凍土融化的碳排放風(fēng)險(Permafrost thawing puts the frozen carbon at risk over the Tibetan Plateau)”的研究論文。這是該課題組近年連續(xù)在專業(yè)領(lǐng)軍期刊發(fā)表多項(xiàng)關(guān)于青藏高原凍土變化的研究成果后,在青藏高原凍土變化對土壤有機(jī)碳的影響與潛在風(fēng)險評估方面的又一重要研究進(jìn)展。

北半球分布的多年凍土面積約占北半球陸表面積的1/4,其中環(huán)北極多年凍土區(qū)儲存著大量土壤有機(jī)碳,約為當(dāng)前大氣中碳儲量的二倍。近年來,隨著氣溫升高與凍土退化,原本凍結(jié)在多年凍土層中的土壤有機(jī)碳,通過微生物分解以CO2、CH4等形式釋放到大氣當(dāng)中,這些溫室氣體反饋到大氣進(jìn)一步加劇氣溫升高與凍土退化,形成凍土-氣候的正反饋效應(yīng)。青藏高原地區(qū)分布著環(huán)北極地區(qū)以外最大范圍的多年凍土,有地球“第三極”之稱。青藏高原多年凍土區(qū)儲存的土壤有機(jī)碳可能成為氣候變化背景下的潛在碳源,而這些凍土碳的空間分布尚不明晰,融化風(fēng)險也亟待評估。

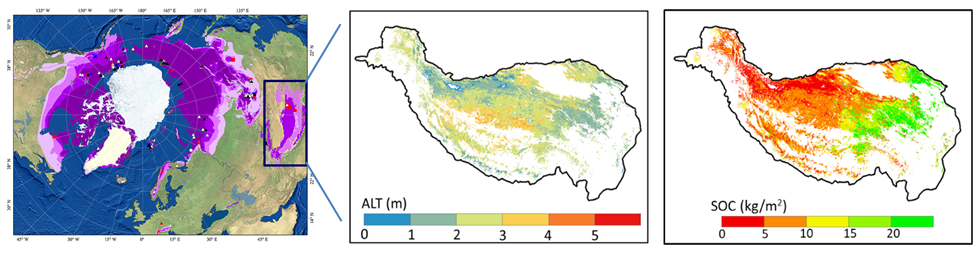

基準(zhǔn)期(2006-2015年)多年凍土活動層厚度與表層(0-3m)土壤有機(jī)碳分布

楊大文教授團(tuán)隊整合青藏高原地區(qū)最新的凍土與土壤碳觀測數(shù)據(jù),模擬了青藏高原多年凍土與活動層厚度分布,基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的機(jī)器學(xué)習(xí)方法得到青藏高原凍土碳空間分布信息,估算了青藏高原凍土有機(jī)碳的儲量。結(jié)果表明,青藏高原土壤有機(jī)碳總儲量約為50.43 Pg,其中37.21 Pg在當(dāng)前氣候條件下常年位于凍結(jié)的多年凍土層中。這一成果填補(bǔ)了全球已有凍土碳數(shù)據(jù)中關(guān)于青藏高原地區(qū)凍土碳分布狀況的空白。

不同排放情景下未來青藏高原融化凍土有機(jī)碳的變化預(yù)測

該研究還首次評估了升溫背景下青藏高原凍土有機(jī)碳釋放對區(qū)域碳循環(huán)的潛在影響。隨著氣候變暖,至本世紀(jì)末青藏高原多年凍土層中儲存的土壤有機(jī)碳約22.2-45.4%將發(fā)生融化,這一融化量可在相當(dāng)程度上抵消了生物群系凈固碳量,從而極大地增加了青藏高原多年凍土區(qū)從碳匯轉(zhuǎn)變?yōu)樘荚吹娘L(fēng)險。其中,3m以下深層凍土中有機(jī)碳融化量占凍土碳總?cè)诨康谋壤哌_(dá)29.6-46.2%,這一結(jié)果凸顯了青藏高原地區(qū)深層凍土碳的重要性,彌補(bǔ)了現(xiàn)有研究僅關(guān)注淺層(0-3m)凍土碳釋放的不足,為評估氣候變化背景下凍土融化對區(qū)域乃至全球碳循環(huán)的影響提供了新思路。

清華大學(xué)水利系博士生王泰華為論文第一作者,楊大文教授、楊雨亭副教授為共同通訊作者,合作者包括北京大學(xué)樸世龍教授、中國科學(xué)院青藏高原研究所李新研究員、中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所程國棟院士和中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心傅伯杰院士。該研究工作得到了國家自然科學(xué)基金、中科院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)等項(xiàng)目資助。

原文鏈接:https://advances.sciencemag.org/content/6/19/eaaz3513

供稿:水利系

編輯:李華山

審核:程曦