●記者 田姬熔

1960年3月,,北京昌平南口燕山腳下,,一座不起眼的院落悄然建起,一群青年人懷揣著“核能夢”走進(jìn)這里潛心研究,,嘔心瀝血數(shù)十年,。他們或許沒有想到,60年后這座被稱為“200號”的小院,,會成為中國高校規(guī)模最大的實體研究院,、世界范圍內(nèi)最活躍的核能技術(shù)創(chuàng)新基地,誕生出世界矚目的先進(jìn)核能研究成果,。

清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院(以下簡稱“核研院”)在核行業(yè)內(nèi)和清華校內(nèi)常被稱為“200號”,得名于核研院建院初期在校內(nèi)的工程編號,。隨著科學(xué)研究方向的迭代拓展,,雖然核研院幾經(jīng)易名,但“200號”的稱呼在一代代清華師生中流傳至今,,這不僅是習(xí)慣上的延續(xù),,更凝結(jié)著代代清華核能人的心血。一批批師生用青春與汗水書寫著“建堆報國,、建堆育人”的200號故事,,淬煉著“知難而進(jìn)、眾志成城”的200號精神,。

核研院院訓(xùn)——“知難而進(jìn),,眾志成城”

開拓荒原:從水木清華走向南口虎峪

二十世紀(jì)五六十年代,面對美蘇先后而來的核威脅,,新中國國際安全形勢日益嚴(yán)峻,,發(fā)展新中國原子能事業(yè)成為當(dāng)務(wù)之急。清華大學(xué)聞令而動,,當(dāng)即決定成立工程物理系,,在北京昌平區(qū)南口虎峪村建設(shè)原子能科學(xué)實驗基地。

60年前的中國,,工業(yè)基礎(chǔ)尚且薄弱,,科學(xué)技術(shù)研究不成體系,當(dāng)時的清華校長蔣南翔提出要在清華建立核反應(yīng)堆,,數(shù)十位青年教師和百位學(xué)生勇挑重?fù)?dān),,白手起家,憑著滿腔熱血扎根200號,,為屏蔽試驗反應(yīng)堆的建設(shè)埋頭苦干,、不舍晝夜,。

17個供應(yīng)系統(tǒng),數(shù)千個機器零部件,,幾百臺儀器設(shè)備,,二十萬米管線,屏蔽試驗反應(yīng)堆的設(shè)計和建造對于當(dāng)時一窮二白的新中國來說,,幾乎是一項不可能完成的任務(wù),。沒有人曾有過出國留學(xué)的經(jīng)歷,也沒有人見過真正的反應(yīng)堆是什么樣子,,這支平均年齡只有23歲半的隊伍從做“馬糞紙”工程模型開始,,用幾十臺手搖計算機進(jìn)行數(shù)值計算,自力更生,、咬牙拼搏,。

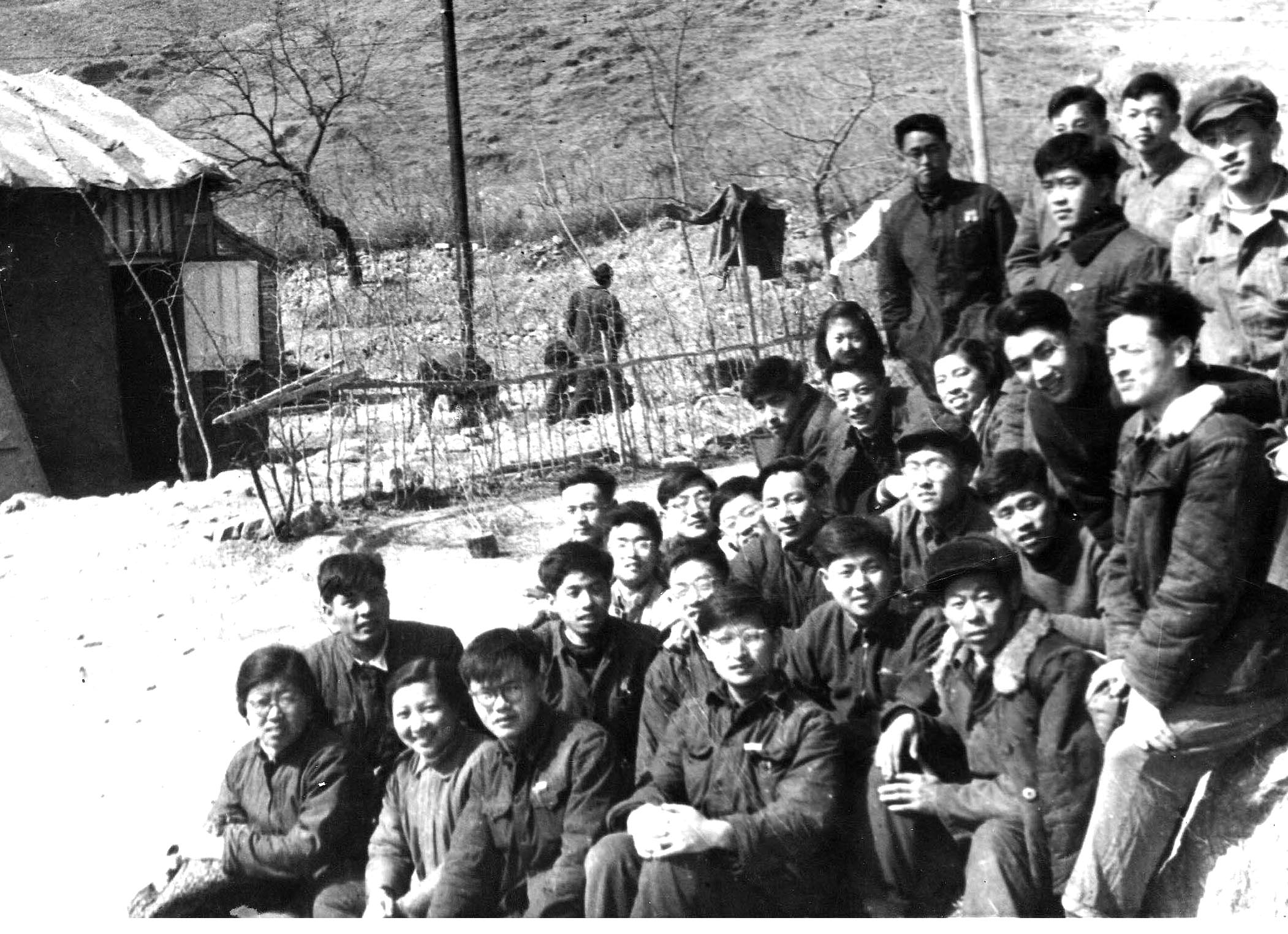

200號早期建設(shè)團(tuán)隊

屋內(nèi)科研條件艱苦,屋外生活設(shè)施同樣落后,。200號所在的虎峪村位于北京遠(yuǎn)郊的荒原之上,,師生們只能搭帳篷、住山神廟,;除了動腦搞科研,,常常還要動手拉電蓋房。當(dāng)時的200號流傳著一個“二兩坡”的笑談:從清華園到虎峪村要先坐火車,,再走十里山路,。師生們開玩笑稱那段山路為“二兩坡”——爬一次坡能消化二兩饅頭。

就是在這種艱苦卓絕的外部條件下,,這支“23歲半”團(tuán)隊喊出“用我們的雙手開創(chuàng)祖國原子能事業(yè)的春天”的豪邁口號,,在核研院建立四年后勝利完成了屏蔽試驗反應(yīng)堆的建設(shè)任務(wù),建造出了我國首座自行研究,、設(shè)計,、建造的核反應(yīng)堆,為我國的核能研究與國防建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ),。

1964年建成的屏蔽試驗反應(yīng)堆

突破圍墻:從象牙塔走向核電站

初創(chuàng)時期的艱難在于從零做起,、“憑空建堆”,那么到了發(fā)展階段,,要在國際核能研究界迎頭趕上,、彎道超車同樣不是易事。

80年代,,從三哩島到切爾諾貝利事故,,核能安全問題在國際社會備受矚目。清華核研院也將實現(xiàn)反應(yīng)堆的固有安全列為重要研究方向,,時任清華大學(xué)核研院院長的王大中將目光投向了高溫氣冷堆——它被譽為“不會熔毀的反應(yīng)堆”,。

1986年,,清華高溫氣冷堆研究被列入國家高技術(shù)“863”計劃。王大中帶領(lǐng)團(tuán)隊鉆研基礎(chǔ)研究,,攻克關(guān)鍵技術(shù),。2000年,世界首座固有安全的第四代先進(jìn)核能系統(tǒng)——10MW高溫氣冷實驗堆在清華建成,。

在高溫氣冷堆研究領(lǐng)域,,美國、德國,、日本等遙遙領(lǐng)先,,我國長期 “跟跑”其后。在“863”計劃的支持下,,歷經(jīng)兩代科學(xué)家的不懈奮斗,,我國終于掌握了自主發(fā)展高溫氣冷實驗堆的技術(shù)基礎(chǔ),在高溫氣冷堆這一先進(jìn)核能技術(shù)上邁出了從無到有,、從跟跑到并行,、從技術(shù)引進(jìn)到自主創(chuàng)新的一大步。

2006 年,,高溫氣冷堆商業(yè)化示范電站作為16個重大科技專項之一被列入《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》。新世紀(jì),,讓實現(xiàn)固有安全的高溫氣冷堆從200號走向社會,、從圍墻內(nèi)走向核電廠成為了新一代核能人責(zé)無旁貸的使命。

不同于以往關(guān)起門來在校內(nèi)搞科研,,這一次核研院聯(lián)合國內(nèi)核工業(yè)及裝備制造業(yè)相關(guān)企業(yè),,瞄準(zhǔn)最先進(jìn)的第四代核電技術(shù),組建起了一支產(chǎn)學(xué)研一體化的合作團(tuán)隊,。在研發(fā)核心關(guān)鍵技術(shù),、突破技術(shù)工藝難題之外,更不斷探索,、創(chuàng)新校企間的產(chǎn)業(yè)化協(xié)同機制,。

2008年高溫氣冷堆核電站重大專項實施方案獲批,2012年山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程開工建設(shè),,今年進(jìn)入全面調(diào)試階段,,預(yù)計將在不久后正式建成。

八年間,,這座規(guī)模與秦山核電站相當(dāng),、擁有世界最先進(jìn)的核能系統(tǒng)、集成2200多套世界首臺(套)設(shè)備的世界首座商業(yè)示范核電項目拔地而起,,又一次讓中國在第四代核電技術(shù)上實現(xiàn)從并行到領(lǐng)跑的飛躍,。

山東榮成石島灣高溫氣冷堆示范工程現(xiàn)場

接力傳承:從200號走向世界

60年前,,核研院第一批“23歲半”團(tuán)隊的熱血青年赤手空拳拼出我國第一座自主建造的核反應(yīng)堆,60年后高溫氣冷堆團(tuán)隊一路跟跑,、并跑,,最終領(lǐng)跑世界,核能研究的接力棒代代相傳,,傳承著200號人齊心協(xié)力,、勇往直前的團(tuán)隊力量。

核研院院長張作義將核研院的科研團(tuán)隊比作水滸“108將”,。核研院的團(tuán)隊建設(shè)與人才培養(yǎng),,仿佛一部武林高手養(yǎng)成劇:一群形色各異的“初生牛犢”在掌握了理論知識之后,,即刻被趕去“塞外”——南口虎峪村,,直面“風(fēng)吹雨打”與“猛虎野獸”,惡劣的自然環(huán)境和巨大的生存壓力之下“108將”在跌跌撞撞中逐漸摸索出生存之道:單打獨斗難成器,,團(tuán)結(jié)協(xié)作出生路,。幾經(jīng)磨礪,大家十八般武藝各顯神通,,取長補短,、互助合作,合起伙兒來齊頭并進(jìn),。

屏蔽堆如此,,低溫堆如此,高溫堆亦是如此,。先有“23歲半”團(tuán)隊的年輕力量奮勇爭先,,扎根200號“建堆報國”,后有傳承”23歲半“精神的“235崗位”人才計劃引進(jìn)青年才俊,,為核研院輸血助力,,承擔(dān)重大工程“建堆育人”。核研院在“大項目”的實踐中,,集結(jié)“大交叉”的多學(xué)科人才,,將“大團(tuán)隊”攻關(guān)的優(yōu)勢發(fā)揮到極致,建立了一個個有著強大戰(zhàn)斗力的科研隊伍,。這群訓(xùn)練有素的“武林高手”,,從核反應(yīng)堆的建設(shè)工地、從核能研究的實驗室,、從200號走向國家原子能事業(yè)的各個戰(zhàn)場,,走向祖國建設(shè)的各個重要崗位,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場和國家重大戰(zhàn)略需求貢獻(xiàn)出清華核能人的“200號力量”,為世界核能研究與核工業(yè)發(fā)展輸送中國智慧,。

核研院60周年紀(jì)念碑——“為了和平與安全”,,這也是新世紀(jì)以來核研院的新愿景

六十載春華秋實,200號精神跨越半個世紀(jì),,至今仍激勵著莘莘學(xué)子從清華,、從核研院走向祖國現(xiàn)代化建設(shè)的每個角落。這是“知難而進(jìn)”,,是“明知山有虎,,偏向虎山行”的勇氣與魄力,這是“眾志成城”,,是同心同德,、攻堅克難的信念與力量。

200號在風(fēng)雨中靜靜佇立,,走過了一個甲子,,見證著清華核能人勇攀科技高峰,收獲累累碩果,;未來,,200號將繼續(xù)奮勇前進(jìn),成就更多清華核能人承擔(dān)時代使命,,成就新的輝煌,!

(清華新聞網(wǎng)9月26日電)

編輯:田姬熔 呂婷 趙姝婧

審核:程曦