●學生通訊員 趙佳 胡嘯

校友簡介:

劉西拉,1957年考入清華大學土木工程系,本科畢業(yè)獲清華大學優(yōu)秀畢業(yè)生獎章。1985年于美國普渡大學獲博士學位,同年獲美國土木工程師學會結構科研獎。現(xiàn)為清華大學上海校友會藝術團團長,上海交通大學講席教授,國家一級結構工程師,英國皇家特許結構工程師。1994年被國家科委任命為國家攀登計劃“重大土木與水利工程安全性與耐久性的基礎研究”首席科學家,2013年獲世界工程組織聯(lián)合會(WFEO)授予的“卓越工程教育獎章”。

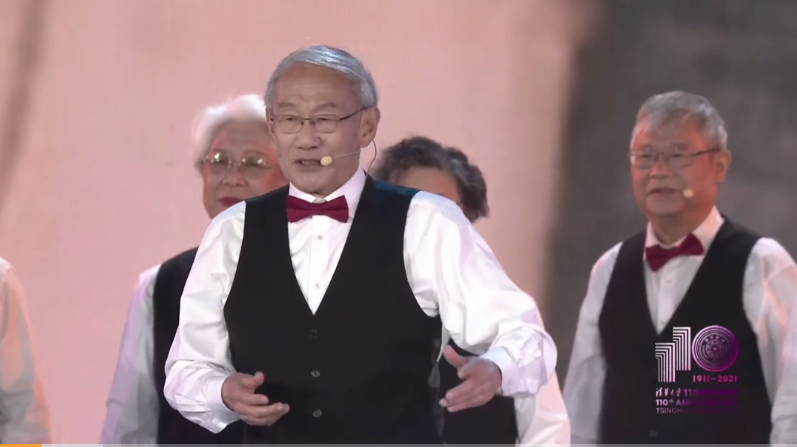

劉西拉在清華110周年校慶晚會上擔任節(jié)目領唱

2月初,許多人的朋友圈都被這樣一條消息“刷屏”:平均年齡74.5歲的清華大學上海校友會藝術團,在央視網(wǎng)絡春晚的舞臺上唱響《少年》。節(jié)目視頻中,老校友們挽起衣袖,激情演唱,眼神中閃爍的光芒讓無數(shù)人動容。

4月底,恰逢清華大學110周年校慶,紫荊操場上響起了熟悉的旋律——“我還是從前那個少年,沒有一絲絲改變。”上海校友會藝術團成員們回到母校,再度唱響《少年》,直抵人心,讓人感動不已。

我們今日訪談的主人公,便是清華大學土木工程系1957級本科生、上海校友會藝術團團長兼領唱劉西拉。如今的劉西拉已經(jīng)81歲,談起當年的事情,他卻總能精準地回憶起日期和場景,精神矍鑠;每每提及一首歌,劉西拉也會情不自禁哼唱起來,眼神中洋溢著對藝術的熱愛。

初心不改,少年依舊

在央視的表演引發(fā)了全網(wǎng)沸騰,劉西拉表示“沒想到”,“一開始唱的時候還挺困難的,我們這群老頭兒老太太之前從沒唱過流行歌曲,有些擔心。”但就是“這群老頭兒老太太”,唱出了別人唱不出的“少年感”,引發(fā)了各年齡段觀眾的熱烈反響。

30多年前,時任土木系系主任的劉西拉受邀參加了學生畢業(yè)晚會,和學生們一同演唱《同一首歌》。當時這首歌剛剛推出,可謂是當年的流行歌曲。劉西拉覺得有必要了解年輕人的文化,于是欣然前往。

“大家唱得十分深情,我真的聽得落淚了。原來不知不覺中,年輕人們已經(jīng)變得深刻起來了,他們唱的雖不是我們那個年代流行的‘擔負起天下的興亡’,但他們對于祖國的情感、他們的初心和我們是完全一樣的。” 回憶起當時的場面,劉西拉感動地說。

時間回到30年后,《同一首歌》已然從流行躍入經(jīng)典,劉西拉代表上海校友會藝術團接受了央視網(wǎng)絡春晚《少年》的演出邀請。“眼前這個少年,還是最初那張臉……”的旋律,讓老校友們慢慢找到了共鳴——現(xiàn)在年輕人喜歡的,自己仍感同身受。

最終,清華大學上海校友會藝術團在央視網(wǎng)絡春晚的舞臺上演唱了《同一首歌-少年》這首“串燒”歌曲。劉西拉領唱開場,嗓音渾厚,中氣十足。

“我特別喜歡《少年》那兩句英文歌詞,‘Say never never give up’‘Like a fire’,說的是永不放棄,要燃起生命的火焰。這和我們這群人始終堅定的理想信念有共通之處。”劉西拉說,“那就是時刻聽從祖國的召喚,哪里有需要,我們就到哪里去。”

劉西拉認為,演唱的流行歌曲唱出了幾代人共同的心聲,“不同時代、不同歌曲、不同的人,看起來似乎是不同的,但其中的精神是相通的,那就是‘不忘初心’。”《少年》之所以能引起廣泛的關注,是因為它貫通了人們從過去到現(xiàn)在始終不變的奮斗和熱情,“我們做的,正是把不同年代的‘主線’連接了起來,唱給大家聽,唱出自己心中的話,也唱出了大家心中的‘同一首歌’。”

劉西拉在清華80周年校慶上演奏

愛勞動,愛國家,到祖國最需要的地方去

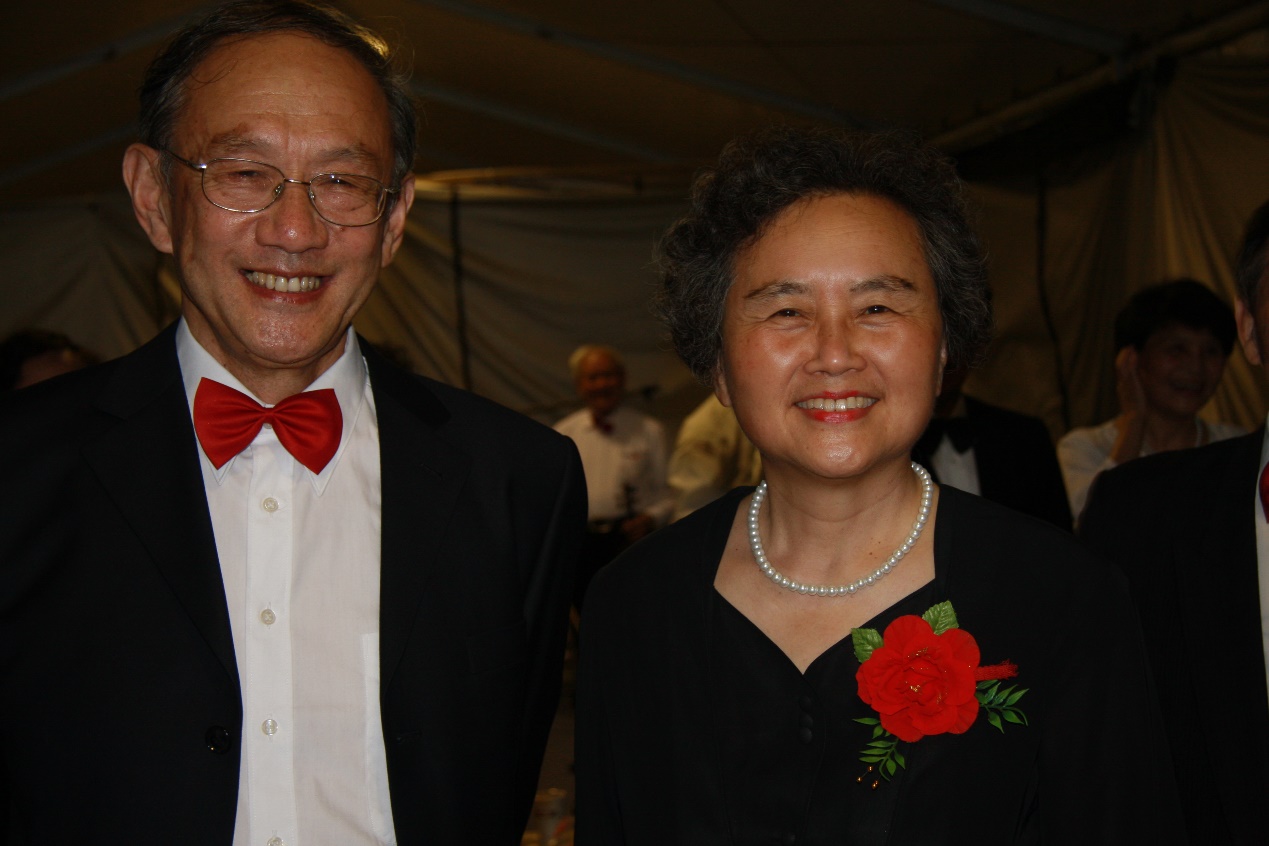

1957年,17歲的劉西拉考入清華大學,就讀于土木工程系。“我們當時是五年半的本科,加上讀研究生的時間,我在清華讀了近11年書。”劉西拉說,“改革開放之后,我們獲得了公派出國再學習的機會。1985年從國外回到清華;直到1998年,因照顧兩地分居的愛人離開清華。我一生中的很多時間都在清華。”在清華所認識的人和經(jīng)歷的事,給劉西拉帶來了極深刻的影響。

劉西拉回憶,1958年春天到十三陵水庫進行勞動的場景,至今歷歷在目。“我們晚上十一點挑土上壩,漫山遍野、燈火輝煌,直到早上七點。”勞動中,農(nóng)民高喊著“向大學生學習”,這讓劉西拉感到臉紅,“應該是我們向勞動人民學習啊!一開始,我連挑扁擔怎么挑都不知道,根本沒有經(jīng)過勞動的鍛煉,要學習的太多了。”

十三陵水庫的經(jīng)歷,對劉西拉而言,是“戰(zhàn)斗的洗禮,勞動的洗禮”,讓他知道了“什么是勞動,什么是人民”,讓那個最初“不會挑土”的學生,在勞動鍛煉下迅速成熟。“我深刻感受到,是勞動人民供養(yǎng)的我們。我們的人生價值,歸根到底是要讓人民過上幸福的生活。”離開時,劉西拉依依不舍。他在工地上撿了一塊小鵝卵石,一直保留至今。

劉西拉畢業(yè)時,國家正大力建設大慶。“大家的畢業(yè)志愿,寫得最多的就是‘到祖國最需要的地方去’。”不少同學選擇去條件最艱苦的地方,為祖國的發(fā)展奉獻終身。“去大慶、去邊疆,這幾乎是我們那代人崇尚的去處。如果不去祖國最需要的地方,我們會覺得自己對不起國家。”劉西拉說,“我非常敬佩這些同學們,他們就是那個時代最可愛的人。”

1964年,劉西拉和陳陳在清華讀研究生

劉西拉也在研究生畢業(yè)后選擇與妻子陳陳一同參加大三線建設,來到四川。在這里,他真正感受到深入基層的必要性。劉西拉記得很清楚,1968年,自己到四川成都國家建委西南建筑科學研究所報到,當時研究所的總工程師曹居易就叮囑他:“西拉,你讀的書不少,但是下面(基層)的具體情況你了解得還不夠。要深入基層,越往基層去,你的收獲越大。”記著老曹工的這句話,劉西拉吃睡在工棚,晚上把鋼筋成型的操作臺當成臨時的床鋪,“一抬頭,都可以透過屋頂?shù)钠贫纯匆娫铝痢薄?/span>

在劉西拉看來,對自己一生影響最大的經(jīng)歷,不在自己“上躥”的過程中,而正是在自己“下去”的過程里。“回想起來,我覺得自己在大三線建設的時候,去基層還是去得太少。”劉西拉希望同學們有機會可以多接觸基層,“假期的社會實踐,大家可以多到老區(qū)、邊區(qū)去,親眼目睹基層的實際情況,這比課堂上講十遍愛國主義帶來的感觸深得多。”

聽聞學校正在開展“‘清’年愛勞動”志愿服務項目,劉西拉表示贊賞,他希望同學們能夠在勞動教育這個大熔爐中錘煉正確的價值觀,把熱愛勞動的信念傳承下去。

莫道桑榆晚,為霞尚滿天

回國之后,劉西拉于1998年成為清華和上海交大雙聘教授。當時的交通沒有現(xiàn)在發(fā)達,他每周都需要乘坐列車往返京滬。盡管忙碌奔波,但他覺得充實又滿足,“單位需要我,學生需要我,我覺得很快樂。”

2010年,劉西拉和陳陳參加世博會演出

直到現(xiàn)在,81歲的劉西拉依舊堅守在講臺之上,每周分別給研究生、本科生講授五節(jié)全英文課程。多年的教師生涯中,他獲得過許多榮譽,包括2013年世界工程組織聯(lián)合會(WFEO)授予的“卓越工程教育獎章”。但在他看來,教師最大的喜悅并不源于外在的榮譽,而是源于“教育出一批能為自己民族的強盛奉獻終身的學生”。他認為,作為一名教師,不僅需要奉獻自己,更重要的是點燃學生們的激情。

教學之余,便是參加校友藝術團的排練和演出。“初衷是老朋友們聚在一起,開心地唱唱歌,但誰也沒想到后來接連‘出圈’,引起關注。所以后來我們也不僅僅是自娛自樂了,而是有意識地‘服務社會’,為社會增添正能量。”劉西拉說。

回望這些年,藝術團曾得到許多大獎,還被拍成紀錄片《往事如歌》在央視播出。清華大學建校110周年之際,藝術團的老校友們也再度登臺,唱響了《同一首歌-少年》。劉西拉回憶道:“情之所至,唱歌的人飽含深情,臺下聽的人也會被感染。這是因為,我們唱的是我們自己的故事,也是當下無數(shù)年輕人正在經(jīng)歷的事。”

2013年,劉西拉和陳陳參加中國科協(xié)代表團在西藏講學

談到對年青學子的期盼,劉西拉說,首先,同學們一定要有目標,在達成目標的奮斗歷程中,自強不息、勇往直前。第二,同學們需要培養(yǎng)競爭意識,在當今百年未有之大變局下,清華人一定要盡可能做到最好,“我們要做到的不是‘You do the best, we do the rest’,而是‘We do the best, you do the rest’。”第三,同學們要有辯證的思維,學會辯證地看待和思考問題。第四,同學們要有踏實的作風,面對任務,做到有組織、有紀律。劉西拉希望同學們能夠珍惜當下,“這是我們經(jīng)歷的最好的時代,大家一定要努力學習,努力肩負起建設國家發(fā)展的責任。”

“少年”二字,不問容顏,只問心境;無關年齡,只關熱愛。劉西拉將青春揮灑在建設祖國的征程,懷著一顆赤誠的心和永不懈怠的精神勇敢前行。劉西拉說,努力了一輩子,希望祖國不會忘記我們。“光陰荏苒,我永遠還是‘從前那個少年’。”

【訪談手記】

在訪談中,劉老師向我們介紹了老一輩清華學子親身投入國家的生產(chǎn)建設事業(yè)、走進基層鍛煉的故事,他們不怕苦、不怕累的精神令我印象最為深刻。在那個崢嶸年代,劉老師和他的同學們緊跟時代需要,在十三陵水庫、大慶,在祖國最需要的地方揮灑青春。在現(xiàn)在這個新時代,祖國仍然有很多需要我們的地方,我們新一代青年學子仍然需要肩擔這份責任,傳承老一輩清華學子的精神,走出象牙塔、走進基層鍛煉,努力在艱苦奮斗中創(chuàng)造自己的價值。

——土木工程系2017級本科生胡嘯

(清華新聞網(wǎng)5月13日電)

供稿:土木系 校團委

編輯:方正 陳曉艷

審核:李晨暉