● 學生通訊員 韓昊慶 王心怡 李振宇 張浩然 代辰子

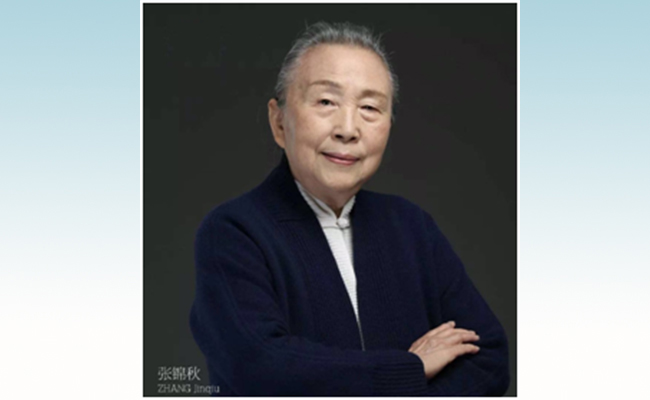

校友簡介:

張錦秋,1966年畢業(yè)于清華大學建筑學院,師從莫宗江先生、梁思成先生,在校期間曾參加革命歷史博物館(現(xiàn)國家博物館)設(shè)計,后主要于西北設(shè)計院從事建筑設(shè)計,主持設(shè)計了陜西歷史博物館、大唐芙蓉園、黃帝陵軒轅大殿等工程,并于1994年成為中國工程院首批院士,2000年獲得梁思成建筑獎等榮譽。

張錦秋

北上求學:從天府之都奔向首都北京

如果說《增廣賢文》《古文觀止》《唐詩》的啟蒙教育是兒時的張錦秋認識人生與社會的階梯,那么羅貫中、施耐庵、高爾基、普希金則幫助她打開了文學世界的大門,在幼小的心靈中埋下了一顆向往文學的種子。

中學階段的張錦秋更是在作文評比中經(jīng)常拔得頭籌。似乎在這樣的興趣感召下,張錦秋應該走上一條文學的道路,然而,令那時的張錦秋也沒有想到的是,家庭的熏陶指引她走上了另外一個她奉獻了一生的事業(yè)——建筑,而文學的功底則讓她的建筑多了一抹詩情畫意的色彩。

張錦秋的大舅父唐英早年留學德國學習建筑,后擔任同濟大學建筑系的教授。張錦秋每次到他家,聽到他妙語連珠笑談建筑與城市,看到他工整嚴謹?shù)氖掷L建筑表現(xiàn)圖,就會被深深吸引。母親和姑媽同樣也學習建筑,姑媽對她的影響尤為重要。“姑媽從四川考到中央大學,年紀輕輕就守了寡,決心獨自一人把兒女撫養(yǎng)成人,還經(jīng)營著建筑事務所;脫離藝術(shù)去搞工業(yè)建筑,到條件極其艱苦的地方去出差,姑媽從無怨言;后來在北京,單位分配的房子居住條件很差……這一切都沒有讓她退縮。”張家自立、拼搏、堅持的精神傳統(tǒng)在姑媽身上集中地體現(xiàn),也在張錦秋的心中打下了深深的烙印。

張錦秋(左二)于家中接受采訪

20世紀50年代中期,正是新在中國成立后和平建設(shè)的火紅年代。張錦秋的父親曾語重心長地對她說:“我希望你們兄妹倆,一個將來設(shè)計建造海上的建筑,一個設(shè)計建造路上的建筑。”這番充滿詩意的話語更加堅定了她的決心。就是在這樣的大背景下,時代的感召與家庭的熏陶使得張錦秋最終選擇了建筑。

1954年7月,報紙上公布了全國高考錄取名單。“全國這一屆考上大學的名單都在報紙上,密密麻麻的字里找,‘土木類,土木類……清華,我在這兒!’是這樣錄取的。”說到這里時張先生臉上洋溢著自信而幸福的微笑。之后經(jīng)過建筑專業(yè)的繪畫加試,張錦秋順利地進入了清華建筑系。

“第一志愿報的是清華,我是奔著北京,奔著清華,奔著梁思成先生去的,就在清華好好學習,做個建筑師報效祖國。”張先生如是說道。

初窺園林:從頤和盛景到新生熱土

本科學習階段,學生們只能偶爾見到梁思成先生。幸運的是,1961年張錦秋被分配當梁思成先生的研究生,在大師身旁的求學生涯由此開啟。

作為梁先生的弟子,張錦秋繼承了他未竟的事業(yè),在中國傳統(tǒng)建筑和現(xiàn)代建筑的融合方面進行了深入探索,很多觀念也受到了梁先生的影響。梁先生謙遜嚴謹,感慨自己的書畫不夠“帥”,所以更要一筆一畫、工工整整地寫字;認為“建筑師就是匠人,給人民蓋房子,使人民住得好,不應該把自己看作主宰一切、再造乾坤的大師”;具有國際視野和情懷,保護東京、奈良免受戰(zhàn)爭災害……在以梁思成為首的清華建筑系諸位教師的引導下,張錦秋踏上了繼承發(fā)揚祖國建筑優(yōu)秀傳統(tǒng)、創(chuàng)造新中國建筑的征途。“我在學校里面從沒想過說我要當大師,我們學好了,就是為了將來要建設(shè)祖國,把建筑設(shè)計好了,把國家建設(shè)的更美好。”這是求學時的張錦秋最真摯誠懇的愿望。

“梁先生對我很照顧,但是在一件大事上我卻沒有聽他的話。”

在梁思成先生的宋《營造法式》研究和莫宗江先生的頤和園研究兩個重大研究課題中,張錦秋選擇了后者。“高高的疊石陡山上矗立著一片雪白的粉墻。”張先生回憶說,“至今這個畫面海印在我的腦際,不可磨滅。”矢志園林,結(jié)緣古典,就這樣生發(fā)于莫宗江教授的一張幻燈片。張錦秋最終決定在莫先生指導下研究園林,源于“想通過研究古典用于現(xiàn)代”——做一個真正建筑師的想法深植腦海。而梁先生非但不生氣,反而很支持張錦秋的決定,叮囑她“要認真向兩位老師(莫宗江與吳良鏞)請教,在深與博兩個方面的結(jié)合上去探討研究”。這一席親切的教誨,成為了張錦秋研究學習中國園林的指南。

張錦秋稱莫宗江先生是“把她領(lǐng)進中國古典園林大門的恩師”,他敏銳的藝術(shù)鑒賞力、生動的傳授感染力和不斷探索的治學精神,深深地影響著張錦秋的學術(shù)研究和工作實踐過程,為之后西安新唐風建筑奠定了深厚基礎(chǔ)。

在迎接新中國成立十周年的“十大工程”中,剛剛成立不久的清華設(shè)計院發(fā)揮了重要作用。在“大兵團”的方針下,往往數(shù)百名學生老師都會同時參加工程的建設(shè),而建設(shè)過程亦成為學生社會實踐的場所。回憶起1958年的夏日,張先生似乎又聽到了工地上勞作的歌聲。

建0字班設(shè)計團隊于工地上合影留念(張錦秋右一)

設(shè)計革命歷史博物館時,張錦秋和同學住在西交民巷的使館后院。每天清晨,他們都會在平闊的天安門廣場晨跑。與此同時,韓驥正在清華園內(nèi)跟隨關(guān)肇鄴先生進行清華主樓的設(shè)計。訪談時,韓先生回憶起那時的張錦秋,說:“她在國慶工程以后,跟我們比,有更為強烈的使命感,就覺得我們這一代建筑師,是共和國的生力軍,未來就靠我們了。”

彼時,新中國建立尚不滿十載,一切都仿佛還充滿初生的希望,祖國大地似乎已經(jīng)在張錦秋面前展開,等待著她去走進去建設(shè)。

西行立業(yè):從三線建設(shè)到古意長安

1966年,結(jié)束了清華研究生學業(yè)的張錦秋被分配到遠在西安的西北設(shè)計院。“一路往西,越走越荒涼,舉目都是黃土地,感覺就有些失落了”,但周總理在畢業(yè)前“到祖國需要的地方去”的囑咐仍在耳邊。因此,來到西安后,盡管設(shè)計院提供了技術(shù)處的輕松位置,張錦秋依舊要求到生產(chǎn)一線的設(shè)計所去,“不去怎么當建筑師啊?”

七十年代浩浩蕩蕩的上山下鄉(xiāng)運動,張錦秋作為帶隊干部亦在其列。時值1975年,“讀書無用論”的陰影仍未遠去,而“科學文化的春天”又尚未解凍,張錦秋已經(jīng)開始自費為知青置辦小型圖書館。但五點下地,太陽落山回來,初到鄉(xiāng)村的知青往往靜不下心來學習。張錦秋說,辛苦與迷茫的知青生活,對于一個建筑師來說究竟意味著什么,她也不清楚——那不是一段平靜的歲月,“我們這一代人的經(jīng)歷,都是隨著時代的波濤起伏變化的。”

韓驥向采訪同學展示珍貴手繪寫生稿

研究生期間,張錦秋還曾受托教授“建筑圖案”課程,帶領(lǐng)學生寫生自然景物,并以中國傳統(tǒng)圖案為基礎(chǔ)加以程式化。教學工作似乎與她當時的建筑歷史研究沖突,但張錦秋絲毫不認為這是“浪費”。陜西歷史博物館欄桿上的花紋全部是張錦秋親自設(shè)計的,空海寺紀念碑也是在張錦秋的堅持下增設(shè)了欄桿、紋樣。“所以在學校里邊不要說,‘我出來以后一定是干什么’,哪有那么對口的,但營養(yǎng)吸收了總有用。”

“自強不息,就是說一個強者,應該有堅定的信念,要不斷地探索,有這樣的自信,也能付諸行動,不斷地攀上高峰,我覺得清華建筑學院應該繼承這個自強不息的精神。清華就是不斷地自強不息,不斷地有所建樹。以后的建樹就要靠新的一代,我還是蠻有信心的;厚德載物呢,我們培養(yǎng)的人才應該像大地一樣溫厚、包容,也就是說從建筑學院出來的建筑師走向社會,有大大小小不同的團隊,都要強調(diào)團隊精神……厚德載物很深刻的意義還在于扎根于人,扎根于所在的地域,一定要得到老百姓的支持,這樣才有豐富的創(chuàng)作源泉。”張錦秋說。

張錦秋(左四)韓驥(左五)與采訪同學合影留念

【訪談手記】

張錦秋先生師承古典建筑泰斗梁思成和莫宗江教授,在校潛心園林,畢業(yè)走向設(shè)計前線,深植基層,數(shù)十年積淀終于成就唐風建筑的燦爛。她主持設(shè)計的諸多建筑,已經(jīng)成為人民的生活記憶,并熔鑄于西安城的歷史氣韻。

---建筑學院2019級本科生 張浩然

(清華新聞網(wǎng)4月16日電)

供稿:建筑學院 校研團委 校團委

編輯:陳曉艷

審核:呂婷