● 通訊員 劉沫

清代名園熙春園,,始建于康熙四十六年(1707年),是清代北京三山五園中最東邊的一座皇家園林,。

從康熙朝至道光朝,,熙春園經(jīng)歷了皇家賜園熙春園,皇家賜園云錦園,,納入麥田,、擴(kuò)建成新的乾隆御園熙春園,最初的賜園熙春園被更名為近春園并賜出,、擴(kuò)建部分成為嘉慶御園熙春園,,重新劃分熙春園與近春園為兩座皇家賜園的過(guò)程。道光初年被拆分而成的兩座皇家賜園,,后世分別被稱(chēng)為近春園和清華園,。

自康熙四十六年初建至雍正八年,熙春園最初的主人是康熙皇帝第三子誠(chéng)親王胤(允)祉,,康熙親題匾額“熙春園”,。雍正八年,允祉薨,,熙春園被內(nèi)務(wù)府收繳,,后被賜予另外一位不知名的皇親,期間乾隆賜龍邊木字匾“云錦園”,;乾隆三十二年,,“云錦園”匾被收起,復(fù)名“熙春園”。

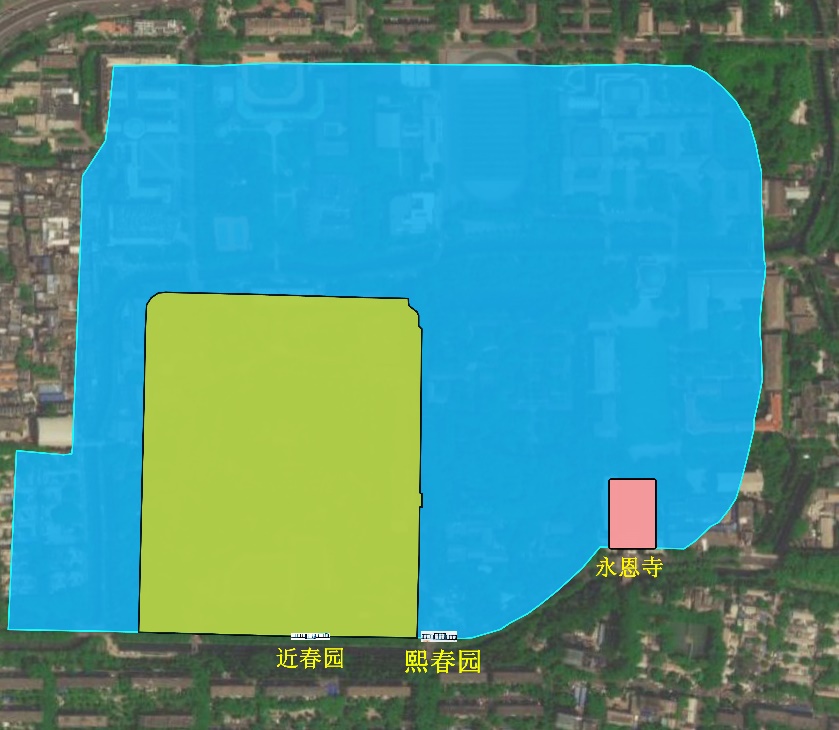

乾隆擴(kuò)建熙春園,,修建新的熙春園大墻,,近春園大墻范圍是最初的胤祉賜園“熙春園”

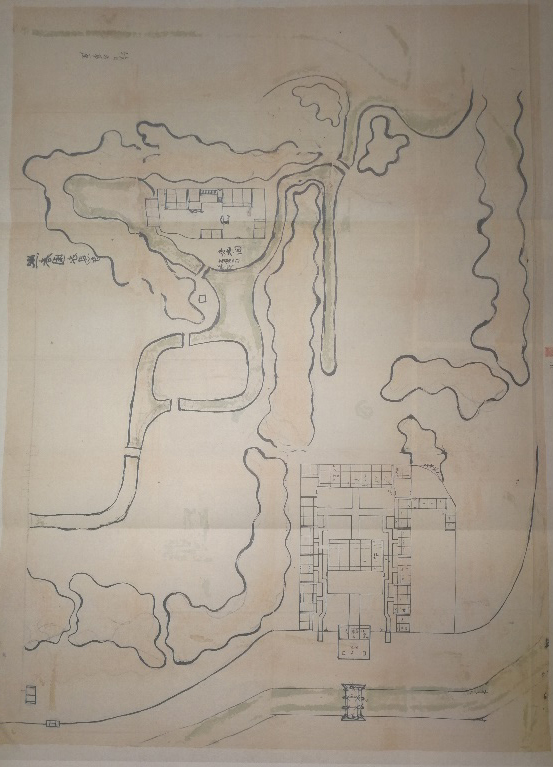

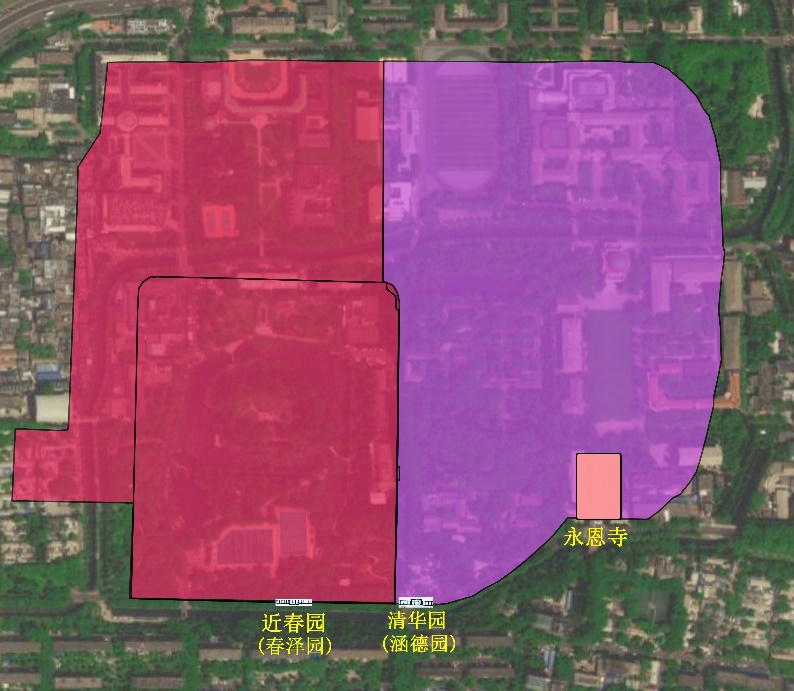

熙春園在道光元年分府改造前的范圍如國(guó)家圖書(shū)館樣式雷藏圖《熙春園周?chē)髩Φ乇P(pán)樣》(圖號(hào)117-0012)中所標(biāo)明的“東西面寬二百四十丈五尺,南北進(jìn)深一百九十二丈五尺,,四面大墻湊長(zhǎng)八百五十丈三尺”,,下文中稱(chēng)為“熙春園大墻”。而近春園的范圍為熙春園內(nèi)圖中標(biāo)注為“近春園大墻”的部分,,“北墻至南墻一百一十丈,,東墻至西墻面寬一百零五丈”,占地約192畝,。

熙春園周?chē)髩Φ乇P(pán)樣(國(guó)家圖書(shū)館樣式雷藏圖117-0012)

熙春園,、近春園這種園中有園的形式是怎么形成的呢??jī)傻来髩Φ慕ㄔ煊质鞘胂仁牒竽??這些問(wèn)題將成為破解熙春園演變過(guò)程的“鑰匙”,。

圖《熙春園周?chē)髩Φ乇P(pán)樣》顯示了嘉慶十三到十四年(1808-1809)間熙春園、近春園大墻維修情況,。其中近春園大墻被維修達(dá)二十多段合計(jì)45丈,,而熙春園大墻雖然比近春園外墻長(zhǎng)了一倍還多,但僅維修了五段8丈,,這或許能間接說(shuō)明近春園大墻修建的年代比熙春園大墻要早很多,。

乾隆三十四年十二月,總管內(nèi)務(wù)府呈《奏為修理熙春園房間用過(guò)銀兩數(shù)目事》:“熙春園……添砌虎皮石夾墻二道,,湊長(zhǎng)六十六丈二尺,。西北二面虎皮石大墻湊長(zhǎng)四百四十丈八尺三寸。隨墻門(mén)一座,,門(mén)樓一座,,進(jìn)水閘二座出水閘一座,涵洞一座,,石橋一座……”,。

由此奏折可知,近春園大墻的總長(zhǎng)度才四百三十丈,,乾隆三十四年添砌的熙春園西北二面虎皮石大墻和夾墻二道,,總長(zhǎng)度已經(jīng)達(dá)五百多丈?!段醮簣@周?chē)髩Φ乇P(pán)樣》中所示熙春園外墻東西面寬二百四十丈五尺,、南北進(jìn)深一百九十二丈五尺,相加等于四百三十三丈,,恰于上述“添砌……西北二面虎皮石大墻湊長(zhǎng)四百四十丈八尺三寸”長(zhǎng)度基本相符,。而隨墻新建的“進(jìn)水閘二座出水閘一座”正好分別位于熙春園西大墻南側(cè)和北大墻的東側(cè),,與檔案中的描述“西北二面虎皮石大墻”相符。雖東面的大墻不知何時(shí)所建,,但可知圖《熙春園周?chē)髩Φ乇P(pán)樣》中的熙春園大墻,,最早應(yīng)建成于乾隆三十四年銷(xiāo)算的這次工程。

熙春園中觀疇樓的銷(xiāo)算是在乾隆三十五年七月二十四日,,《奏為核銷(xiāo)熙春園添建樓座等項(xiàng)工程用過(guò)工料銀兩事》中寫(xiě)道:“建得:熙春園內(nèi)村莊樓三間,,東面房二間,高臺(tái)房二間,,前接鼓棚二間,,平臺(tái)一間,石水柱敞廳三間,,倒座草房三間,草方亭一座,,豆渣石泊岸長(zhǎng)二丈八尺八寸,,月臺(tái)二座,踏跺二座,,院墻湊長(zhǎng)十五丈八尺……”,。

所謂“先建墻,后蓋房”,,觀疇樓和熙春園的銷(xiāo)算分別在乾隆三十五年七月和乾隆三十四年十二月,,說(shuō)明熙春園大墻在建觀疇樓前完工。乾隆三十三年六月十六日,,乾隆作詩(shī)《題觀疇樓》,,觀疇樓于乾隆三十三年六月之前已經(jīng)建成,那么熙春園大墻的完工時(shí)間則比這還要更早,。

乾隆三十二年,,熙春園增設(shè)六品苑丞一人、添園戶(hù)三十名,,標(biāo)志著熙春園作為皇家御園被皇帝重點(diǎn)啟用,,也說(shuō)明此時(shí)熙春園大墻已經(jīng)完工,因此,,近春園大墻始建于康熙四十六年(1706),,而熙春園大墻建成于乾隆三十二年(1767),比近春園大墻晚了約60年,。

總管內(nèi)務(wù)府于嘉慶八年八月初五呈檔《熙春園內(nèi)添蓋省耕別墅工字殿等項(xiàng)活計(jì)銷(xiāo)算工料銀兩數(shù)目等清單》:“拆瓦觀疇樓三間,,添蓋東山耳房一間。拆瓦庫(kù)房二間,,抱樸草堂二間,,竹凈室二間,。添接抱廈二間,拆蓋東山平臺(tái)一間,,改蓋沿波漱石水柱敞廳三間……”,,與乾隆三十五年的檔案相比較,此次觀疇樓的改建工程中,,觀疇樓添蓋東山耳房一間,,添接抱廈二間,添蓋游廊三間,,添修花磚門(mén)口三座,。

此次銷(xiāo)算的工程中提到的省耕別墅,其主殿是一個(gè)工字殿,,是后來(lái)清華園的核心建筑,。已知省耕別墅為嘉慶七年起建,此次對(duì)觀疇樓的改造工程與省耕別墅的建造一同銷(xiāo)算,,說(shuō)明二者的施工時(shí)間相近,。

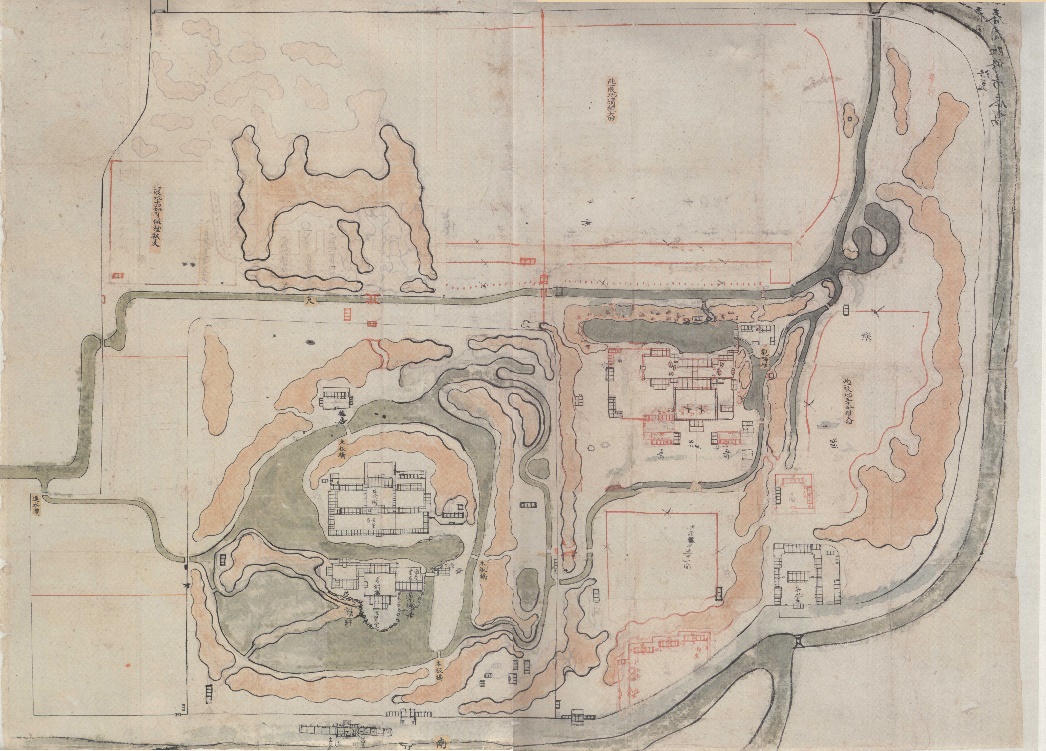

國(guó)家圖書(shū)館藏圖《熙春園永恩寺[地盤(pán)畫(huà)樣]》(圖號(hào)117-0048)中,除了大門(mén)口的值房,,觀疇樓一處為熙春園內(nèi)僅有的建筑物,,圖內(nèi)標(biāo)注:“房九間,抱廈二間,,樓三間”,。其中,“抱廈二間”說(shuō)明此圖成圖于觀疇樓改建工程之后,,因?yàn)楦脑烨安o(wú)抱廈,。而此圖中并無(wú)省耕別墅,說(shuō)明觀疇樓的改造工程和省耕別墅的建造工程并不是同時(shí)開(kāi)工的,,而是觀疇樓改造工程早于省耕別墅建造工程,,而此圖的成圖時(shí)間被定位在嘉慶七年省耕別墅興建以前。

熙春園永恩寺[地盤(pán)畫(huà)樣](國(guó)家圖書(shū)館樣式雷藏圖117-0048)

《熙春園永恩寺[地盤(pán)畫(huà)樣]》中,,熙春園大墻上,,在后來(lái)的圖中顯示建有熙春園宮門(mén)的地方,只有一座小磚門(mén),,說(shuō)明乾隆雖然擴(kuò)建了熙春園大墻,,還在東側(cè)修建了觀疇樓,但在整個(gè)乾隆年間,,沒(méi)有修建新的熙春園宮門(mén),。那么在嘉慶七年修建省耕別墅之前,作為乾隆御園,、占地近800畝的新熙春園宮門(mén)在哪里呢?——在近春園大墻上,!

以上論述說(shuō)明,,在乾隆三十二年之前,熙春園的范圍僅限于近春園大墻內(nèi)的約192畝大小,。乾隆三十二年,,乾隆皇帝擴(kuò)建熙春園,將幾百畝弄田納入園中,,此后的熙春園范圍東抵萬(wàn)泉河,,北抵長(zhǎng)春園南墻,面積約750-800畝,。

嘉慶將原胤祉賜園熙春園更名為近春園并賜出,,修建熙春園新宮門(mén)

嘉慶二十二年(1817),大臣英和,、那彥寶因在一份會(huì)議折中書(shū)寫(xiě)時(shí)將“近春園”單抬而被嘉慶親自指出,,罰俸兩年,另有10名大臣一同被罰俸一年,。英和多次因書(shū)寫(xiě)格式錯(cuò)誤被罰,,嘉慶六年一月的一份文書(shū)中,因沒(méi)有將“婉貴太妃”雙抬,,英和被罰俸四個(gè)月,。相比之下,,因?qū)ⅰ敖簣@”單抬而罰的俸祿有兩年之多,,可見(jiàn)將“近春園”單抬,比未將“婉貴太妃”雙抬,,罪過(guò)更甚,。英和的請(qǐng)罪書(shū)中寫(xiě)道:“臣英、那在內(nèi)廷行走未能看出,,疏忽之咎尤屬難辭,,相應(yīng)請(qǐng)旨交部議處。臣景,、汪,、西、齊,,宗室明,、蔣,巡城御史臣但,、蕭,、德、史均未能看出亦屬疏忽,,相應(yīng)請(qǐng)旨交部察議……”,。

仔細(xì)研究清代檔案,,發(fā)現(xiàn)乾隆年間、嘉慶元年的檔案與嘉慶八年后的檔案中的“熙春園”范圍是不同的,。例如乾隆三十四年至乾隆五十七年,、以及嘉慶元年的檔案中,提及“熙春園”時(shí),,所提及的構(gòu)筑中,,既有后來(lái)更名為近春園的園林內(nèi)的松簧館、藻德居,、瑩德堂,、花韻軒、春可軒,、鏡煙齋,、對(duì)云樓、主善齋,、尊行齋,,也有近春園以東的觀疇樓。而嘉慶八年后的檔案中,,在匯報(bào)“熙春園”內(nèi)事項(xiàng)時(shí),,僅報(bào)有乾隆年間建造的觀疇樓以及嘉慶七年添蓋的省耕別墅,并不涉及近春園內(nèi)的構(gòu)筑物,。嘉慶二十二年和道光元年的兩份檔案中提到“近春園”,,說(shuō)明嘉慶二十二年以前已有“近春園”之名。

那么,,最有可能將“熙春園”更名為“近春園”的人是嘉慶,,更名時(shí)間在嘉慶二十二年之前。而不能單抬則說(shuō)明很可能在此期間近春園被嘉慶賜出,,因?yàn)閰⒄铡巴瑯?lè)園”的標(biāo)準(zhǔn),,“近春園”如果是熙春園的屬園,在書(shū)寫(xiě)時(shí)仍舊可以被單抬,。

嘉慶為什么要給原熙春園更名呢,?

可能的情況是,由于需要賜出一座園子,,而原胤祉熙春園的條件比較符合條件,,畢竟其前身便是一座賜園,所以嘉慶把原熙春園賜出,。由于被賜出的部分僅是當(dāng)時(shí)熙春園的一小部分,,不宜用“熙春園”之名賜出,所以嘉慶為其另起了一個(gè)園名,。

嘉慶八年的檔案《熙春園內(nèi)添蓋省耕別墅工字殿等項(xiàng)活計(jì)銷(xiāo)算工料銀兩數(shù)目等清單》這則奏銷(xiāo)檔中,,描述了嘉慶皇帝在熙春園內(nèi)改建觀疇樓和添蓋省耕別墅的兩項(xiàng)工程,,沒(méi)有提到修建了新的熙春園大宮門(mén),那么新的熙春園大宮門(mén),,即后來(lái)的清華園大宮門(mén)是何時(shí)修建的呢,?

這就要看嘉慶是何時(shí)將近春園賜出的,這兩件事之間很可能有因果關(guān)系,。在近春園被賜出以前,,熙春園有大宮門(mén),沒(méi)有必要修建新宮門(mén),,而在近春園賜出之后,,由于熙春園大宮門(mén)開(kāi)在近春園大墻上,隨同近春園一同被賜出,,所以嘉慶不得不修建新的熙春園宮門(mén),。

已知改建觀疇樓后、添蓋省耕別墅前并沒(méi)有修建新的熙春園大宮門(mén),,而添蓋省耕別墅的時(shí)候也沒(méi)有一同修建新的熙春園大宮門(mén),,說(shuō)明很有可能在嘉慶七年修建省耕別墅時(shí)近春園尚未被析出并賜出,所以近春園更名和修建新的熙春園大宮門(mén)的時(shí)間范圍在嘉慶七年至嘉慶二十二年之間,。

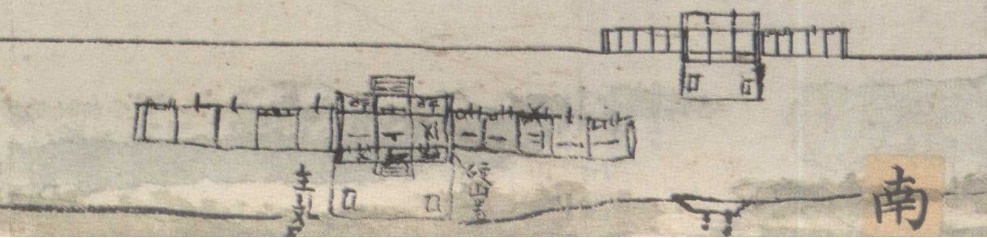

目前在近春園被賜出事件上,,唯一有跡可循的線(xiàn)索可能是國(guó)家圖書(shū)館藏圖《近春園[地盤(pán)全樣]》(圖號(hào)385-0016),因?yàn)閮H有此圖上既標(biāo)有“熙春園”,,又標(biāo)有“近春園”,。而且此圖在所有與熙春園、近春園有關(guān)的國(guó)家圖書(shū)館樣式雷藏圖中是年代最早的,,因?yàn)閮H有此圖中,,乾隆賜名的春可軒北側(cè)沒(méi)有建圍墻,,而且從前后所之間沒(méi)有建橋,、春可軒北側(cè)山體沒(méi)有開(kāi)口、宮門(mén)入口處沒(méi)有建馬圈等情況也能看出此圖早于其它近春園的樣式雷藏圖,。這個(gè)圖可能是近春園被嘉慶更名后賜出時(shí)繪制的,。

近春園[地盤(pán)全樣](國(guó)家圖書(shū)館樣式雷藏圖385-0016)

熙春園舊宮門(mén)(后來(lái)的近春園大宮門(mén))始建于康熙四十六年(1706),新熙春園宮門(mén)(后來(lái)的清華園大宮門(mén))建于嘉慶七年(1802)至嘉慶二十二年(1817)之間,,比熙春園舊宮門(mén)晚了約100年,。

古今圖書(shū)集成館在哪里

近年來(lái)常有文章稱(chēng)近春園島上曾建有古今圖書(shū)集成館,這種說(shuō)法始于苗日新先生撰寫(xiě)的《熙春園·清華園考:清華園三百年記憶》一書(shū),,其理由有二:一是黃任詩(shī)篇《題集成館纂修圖》中第一句“藏珠府接大羅天”,;二是苗先生認(rèn)為熙春園、近春園這種“園中園”的格局是先有熙春園大墻(建于康熙四十六年),、后有近春園大墻(建于康熙五十五年),。

苗先生認(rèn)為胤祉住在熙春園的工字殿一帶,,而“藏珠府接大羅天”一句說(shuō)明熙春園跟古今圖書(shū)集成館相鄰,于是與工字殿建筑群比鄰的近春園大墻內(nèi)是“古今圖書(shū)集成館”大墻?,F(xiàn)已證明,,胤祉住在熙春園期間,還沒(méi)有建熙春園大墻,,更沒(méi)有工字殿,,近春園大墻內(nèi)實(shí)則是胤祉的熙春園。第一個(gè)論據(jù)不成立,。

“先有熙春園大墻,、后有近春園大墻”的說(shuō)法,苗先生的依據(jù)是他認(rèn)定國(guó)家圖書(shū)館藏圖《熙春園近春園改修添房底樣》(圖號(hào)111-0003)是“乾隆三十二年熙春園改御園規(guī)劃總平面圖”,。但是我們已經(jīng)通過(guò)嘉慶八年八月初五的中國(guó)第一歷史檔案館電子檔《熙春園內(nèi)添蓋省耕別墅工字殿等項(xiàng)活計(jì)銷(xiāo)算工料銀兩數(shù)目等清單》知道,,工字殿是嘉慶帝省耕別墅的主殿,始建于嘉慶七年(1802),,不可能出現(xiàn)在乾隆三十二年的圖中,;道光元年十二月《為支領(lǐng)修理熙春園宮門(mén)等工備辦物料給發(fā)各商所需銀兩事致造辦處》和《為支領(lǐng)修理近春園宮門(mén)等工備辦物料給發(fā)各商所需銀兩事致造辦處》兩份電子檔案(中國(guó)第一歷史檔案館藏)證實(shí),國(guó)家圖書(shū)館藏圖《熙春園近春園改修添房底樣》(圖號(hào)111-0003)成圖于道光元年(1821)而不是乾隆三十二年(1767),。

所以,,第二個(gè)論據(jù)不成立,而且前文已經(jīng)論證,,先有近春園大墻,,約60年后才有外圍的熙春園大墻。

熙春園近春園改修添房底樣(國(guó)家圖書(shū)館樣式雷藏圖111-0003)

至于真正的古今圖書(shū)集成館在哪里,?根據(jù)“藏珠府接大羅天”的線(xiàn)索,,只能在康熙朝的熙春園——近春園大墻甚至近春園外宮門(mén)附近尋找。

一個(gè)可疑的建筑是這個(gè)位于圖《熙春園近春園改修添房底樣》最底部西側(cè)的十三間房屋,,它會(huì)不會(huì)是真正的“古今圖書(shū)集成館”呢,?這個(gè)建筑,就在康熙朝熙春園大宮門(mén)的對(duì)面,,相隔一條馬路,,真正做到了“藏珠府接大羅天”;第二,,這個(gè)小小的建筑,,主殿建在高臺(tái)上、有前后抱廈三間,,南面建有平臺(tái),,平臺(tái)上居然還有兩個(gè)疑似石獅子的裝飾物!連新熙春園宮門(mén)前都沒(méi)有石獅子,而這么一座小建筑,,莫名地建在如此逼旮之處,,卻有如此高的待遇!

至于這座建筑究竟是不是古今圖書(shū)集成館,,還有待更多的證據(jù),,需要進(jìn)一步的探索和考證。

熙春園近春園改修添房底樣(局部)

從熙春園到清華園

歸納起來(lái),,熙春園的演變,,在歷史上可以分為四個(gè)階段。

第一階段,,皇家賜園,。時(shí)間為康熙四十六年(1706)至乾隆三十二年(1767)。此時(shí)的熙春園南北一百一十丈,,東西一百零五丈,,是一座方方正正的皇家賜園。自康熙四十六年初建至雍正八年(1730),,熙春園第一位主人是康熙三子胤祉,;雍正八年,熙春園被內(nèi)務(wù)府收繳,,被賜予另外一位不知名的皇親,,曾被乾隆賜名“云錦園”;乾隆三十二年(1767),,復(fù)名“熙春園”,。

第二階段,乾隆御園,。時(shí)間為乾隆三十二年(1767)至嘉慶七年(1802),。乾隆將熙春園收回后,修建新熙春園外墻,,將熙春園范圍向東擴(kuò)至萬(wàn)泉河,、向北擴(kuò)至長(zhǎng)春園南,與長(zhǎng)春園間用過(guò)街樓相連,。擴(kuò)大后的熙春園東西寬二百四十丈五尺,、南北一百九十二丈五尺,,將原熙春園和弄田囊括其中,,并在東側(cè)添蓋觀疇樓。

第三階段,,嘉慶御園,。時(shí)間為嘉慶七年(1802)至道光二年(1822)。嘉慶將原熙春園命名為近春園,與熙春園分作兩園并將近春園賜出,,作為嘉慶御園的熙春園是熙春園新外墻減去近春園和永恩寺后的范圍,。嘉慶修建新的熙春園外宮門(mén),在熙春園內(nèi)添建省耕別墅,,包括工字殿,、含潤(rùn)齋、隴香館等殿宇,,是如今清華大學(xué)工字廳的核心建筑,。

第四階段,兩個(gè)皇家賜園,。時(shí)間為道光二年(1822)至宣統(tǒng)元年(1910),。道光初年,熙春園北部弄田被一道大墻分成東西兩半,,東部仍歸熙春園,,西部歸近春園所有,擴(kuò)大了近春園的總面積,;在熙春園內(nèi)添蓋了幾處房屋和新的二宮門(mén),,使得熙春園和近春園無(wú)論在園林面積和房屋數(shù)量上均基本持平。道光二年,,東部的新熙春園被賜給道光三弟惇親王綿愷,;西部的新近春園被賜給道光四弟瑞親王綿忻。

瑞親王綿忻卒于道光八年(1828),,近春園被內(nèi)務(wù)府收回,;道光十六年(1836),復(fù)又被賜予綿忻獨(dú)子瑞郡王奕誌,,二王住用期間曾用名“春澤園”,。道光三十年(1850),奕誌死后此園重新被內(nèi)務(wù)府收回,,復(fù)名“近春園”,,同治十二年(1873)底,皇帝下令拆除了近春園內(nèi)的“房間,、游廊約二百余間”,,將木料用于重建被八國(guó)聯(lián)軍燒毀的圓明園、萬(wàn)春園,,從此近春園淪為“荒島”,。

熙春園自道光二年(1822)至道光十八年(1838)綿愷居住期間曾被命名為“涵德園”。道光十八年,,綿愷私設(shè)牢房囚禁平民案事發(fā),,道光震怒,,綿愷被降爵、退出內(nèi)廷行走,、罷一切任職并收回賞賜予他的花園,。被收回內(nèi)務(wù)府后,樣式房圖檔中對(duì)此園的稱(chēng)呼比較混亂,,有稱(chēng)“涵德園”者,,有稱(chēng)“熙春園”者,但從原中國(guó)營(yíng)造學(xué)社黑白膠片PpXXXI-2號(hào)《圓明三園及周邊園林總平面圖》中稱(chēng)熙春園為“惇親王園后改熙春園”的標(biāo)注看來(lái),,“涵德園”在收回內(nèi)務(wù)府后被復(fù)名“熙春園”的可能性更大,。

道光二十六年(1846),熙春園被賜予綿愷的嗣子奕悰(道光帝五子),,此后世人稱(chēng)其為“小五爺園”,,咸豐初年,熙春園被咸豐親題“清華園”,。

熙春園演變的歷史,,之前很多年的說(shuō)法是“始建于康熙四十六年,乾隆三十二年收歸御園,,道光二年被分為兩座園林,。”大致不錯(cuò),,但是遺漏了很多細(xì)節(jié),,使人誤以為熙春園從康熙四十六年始建時(shí)便是750-800畝大小,并延續(xù)至民國(guó)初期,。

曾作為圓明五園之一的熙春園,,直到清末宣統(tǒng)年間,仍完整地保存了其舊有內(nèi)外兩道大墻,,展示其了園林的發(fā)展歷程,,成為揭示這座皇家園林演變和發(fā)展歷史的有力證據(jù)。而圓明園,、長(zhǎng)春園,、綺春園等圓明三園在建設(shè)過(guò)程中也曾納入過(guò)很多大大小小的皇家賜園、私家園林,,如怡親王花園,、明珠花園等等,尤其是雍正年間圓明園擴(kuò)建初期,,究竟吸收合并了多少座園林,?現(xiàn)今人們多認(rèn)為圓明園作為胤禛親王園時(shí)的規(guī)模是600-700畝,既然胤祉的熙春園大小只有不到200畝,,胤禛與胤祉同年晉升親王,,何至于圓明園會(huì)比熙春園大這么多,?圓明五園的歷史,,仍有很多謎團(tuán)有待去解開(kāi),。

(感謝清華大學(xué)修繕中心主任邢毅、清華大學(xué)1975級(jí)校友袁帆對(duì)本文的幫助與支持)

(清華新聞網(wǎng)6月29日電)

供稿:修繕中心

編輯:李華山

審核:呂婷