人生不只有“生活”,,尚有“生命”

——沈從文的文學(xué)探索及對當(dāng)下的啟示

吳景明 李忠陽

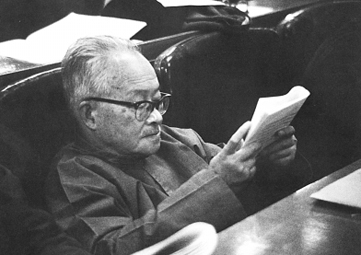

圖為1979年11月6日,,沈從文出席中國文學(xué)藝術(shù)工作者第四次代表大會。

選自張祖道《剎那——中國當(dāng)代文化名人剪影》

在沈從文先生誕辰110周年之際,,回顧現(xiàn)代文學(xué),,如果屏蔽啟蒙的吶喊,、革命的巨響與都市的喧嘩,就可以聽到他的田園牧歌,。他以精致的語言器皿,盛放了一個(gè)鄉(xiāng)土世界,,鑒照著獨(dú)特的歷史面顏,,打開了另一重對現(xiàn)代性的想象。這里面既有風(fēng)景,,也有風(fēng)暴,;既有恒常,也有永動(dòng),;既有清新的故事,,也有隱伏的悲痛,。沈從文以“鄉(xiāng)下人”的視點(diǎn)回望“湘西世界”,,又以“向遠(yuǎn)景凝眸”的目光眷注生命本體,。他的“看”,,既是詩意的遠(yuǎn)望,又是憂傷的逼視,。他看取的位置,、姿態(tài)及目光所及,,對于當(dāng)下的文學(xué)創(chuàng)作依然富于啟示意義,。

沈從文一生以“鄉(xiāng)下人”自命,。在不同的語境中,,他對“鄉(xiāng)下人”的表述或是與漢族相對的“湘西地方民族”,,或是與都市現(xiàn)代人相對的“自然人,、未開化人、陌生人”,,或是與“知識階級”相對的“抹布階級”,。這些又統(tǒng)一于沈從文總體的文化價(jià)值判斷,。“鄉(xiāng)下人”的視點(diǎn),,是在傳統(tǒng)與現(xiàn)代、鄉(xiāng)土與都會,、邊緣與中心,、自我與他者的參差對照和生死纏斗中生成的,。“鄉(xiāng)下人”的視點(diǎn),是沈從文在充滿緊張和搏斗的歷史中的自覺選擇,。當(dāng)他從湘西邊城走向首善之都時(shí),,他過去所持有的價(jià)值與現(xiàn)代文明發(fā)生劇烈沖撞,。這迫使他必須進(jìn)行價(jià)值決斷,,去不斷追問“我是誰”的問題,。在這樣的逼問之下,他選擇了“鄉(xiāng)下人”的位置,。這個(gè)位置,不是形而上的,,亦非一勞永逸的,;它是動(dòng)態(tài)的,,來自緊張和沖突,,凝結(jié)著沈從文的孤獨(dú),、焦慮、痛苦及其現(xiàn)代化的反思,。置身于現(xiàn)代處境,,“一切堅(jiān)固的東西都煙消云散了”,,同時(shí)又趨向全球化的“大同”幻象,。在這樣的歷史語境中,,閱讀沈從文與閱讀魯迅具有同樣的價(jià)值,。這并非讓我們當(dāng)一個(gè)鄉(xiāng)下人,,而是選擇一個(gè)批判的位置,在不懈的抵抗中建構(gòu)我們的現(xiàn)代生活與價(jià)值世界,。與其成為一個(gè)“高貴的虛無主義者”或不假思索地?fù)肀e人描繪的“大同”,,不如在“我是誰”的發(fā)問中作出價(jià)值判斷和意義承擔(dān),。

循依“鄉(xiāng)下人”的目光,,即見湘楚風(fēng)物,,可聞沅水櫓歌,沈從文的鄉(xiāng)土抒情小說和“湘西”系列散文,,如《柏子》,、《蕭蕭》、《邊城》,、《湘西散記》等就是例子,。然而,沈從文不想編織異鄉(xiāng)異聞,,以滿足有閑看客的獵奇心,;“主意不在領(lǐng)導(dǎo)讀者去桃源旅行”,,更添“風(fēng)雅人”的幻想,;甚至不止于純粹的審美意義,,自拘于“精致的甕”。他期待文字之間能寄寓著更為根本的關(guān)懷:“我只想造希臘小廟……這神廟供奉的是‘人性’,。”他期待表現(xiàn)一種“優(yōu)美,健康,,自然,,而又不逆乎人性的人生形式”,。他希望讀者“能夠跨過那條間隔城鄉(xiāng)的深溝,從一個(gè)鄉(xiāng)下人的作品中,,發(fā)現(xiàn)一種燃燒的感情,,對于人類智慧與美麗的永遠(yuǎn)的傾心,,健康而誠實(shí)的贊頌,,以及對愚蠢自私極端憎惡的感情”,從而引起讀者“對人生向上的憧憬,,對當(dāng)前一切的懷疑”。這些話語集中表達(dá)了沈從文的文學(xué)理想,。

他寓居現(xiàn)代都市,以“鄉(xiāng)下人”的目光眷注僻遠(yuǎn)的故土,,并孜孜不倦地建構(gòu)“湘西世界”,使現(xiàn)代文明的病相變得更加分明,。他在嘗試參與和對話,并在對話中為自己的人生形式辯護(hù),,從而確立自我,。“希臘小廟”與“人性”概念出自西方,,而沈從文以湘西堅(jiān)硬的石頭來構(gòu)造它,以湘人近乎自然的生命來界定它,。也就是說,,他并非拘守于湘水楚風(fēng)的特殊與差異,,卻是從中尋找民族乃至人類的普遍與大同,,并通過剔透的文字與豐盈的形象來加以反映,。這對于當(dāng)下的文學(xué)創(chuàng)作與文學(xué)研究,是具有啟示性的,。

沈從文“向遠(yuǎn)景凝眸”的目光常常探向“生命”本體,。在他看來,,人生應(yīng)該有“生活”和“生命”兩面,。前者指的是動(dòng)物本性(食與性),,是世俗的和平凡的;后者關(guān)系到精神本性(抽象),,是超越的和高貴的,。

在當(dāng)下的境遇中,,重讀沈從文并重提“生命”的概念,意義何在,?今人對“現(xiàn)代”太過迷信,,執(zhí)意逐求,盲目唯新,,陷入困境,。在這樣的背景下,閱讀沈從文大有裨益,。沈從文所矚目的“生命”,,或可成為這個(gè)時(shí)代重新思考“現(xiàn)代性”的重要維度。我們過于迷信制度,、科學(xué),、啟蒙及市場等,卻忽視了“生命”要素,。我們習(xí)慣了當(dāng)代“欲望敘事”所界定的“人性”,,并以之為“本性”,而漸漸忘卻了這樣的事實(shí):人之為人,,不僅僅是“無毛兩腳動(dòng)物”,,亦在于趨向“神性”的一面,。借用沈從文的概念來表達(dá),就是,,人生不只有“生活”,,尚有“生命”。

張汝倫說:“在體力和智力(工具理性)之外,,人還有精神,,泰戈?duì)柊阉Q為‘更悠久、更真切,、更深?yuàn)W的生命’,。我們是否承認(rèn)有這樣的生命?對于不承認(rèn)有這樣的生命的人來說,,對現(xiàn)代性的審美的或倫理的批判,,根本是不可能的,而泰戈?duì)柕乃枷胍膊幻鈺徽J(rèn)為是‘昏亂的思想’,。”這段話也同樣適用于閱讀沈從文的人,。在對“生命”的思考上,沈從文作出了可貴的嘗試,,也不免歧路彷徨,。他的嘗試,是我們的啟示,;而他的歧路,,是我們的起點(diǎn)。

來源:光明日報(bào) 2012-12-25