常印佛:野外走出的地質(zhì)學(xué)家

作者:王申 呂凌峰 來源:《中國科學(xué)報》2014-05-30

常印佛是我國著名礦床地質(zhì)學(xué)家和礦產(chǎn)地質(zhì)勘查專家,1931年出生于江蘇泰興,1952年畢業(yè)于清華大學(xué)地質(zhì)系;1952-1965年在長江中下游從事礦產(chǎn)勘查工作;1965-1974年由原地質(zhì)部先后派往越南和阿爾巴尼亞從事援外地質(zhì)技術(shù)工作;1977年起,先后任安徽省地質(zhì)局(后改稱地質(zhì)礦產(chǎn)局)副總工程師、副局長、總工程師、技術(shù)顧問;曾任中國科技大學(xué)地球與空間科學(xué)學(xué)院院長;現(xiàn)為安徽省國土資源廳教授級高工、合肥工業(yè)大學(xué)教授。1991年被選為中國科學(xué)院學(xué)部委員(院士);1994年被遴選為中國工程院首批院士。

重視野外工作的理念伴隨常印佛一生,即便當(dāng)選為院士后,只要有機會他仍親自到野外,放大鏡隨身必帶,每到一地都會用它仔細端詳巖石。他把野外當(dāng)作課堂和實驗室,從那里發(fā)現(xiàn)真正的問題,也從那里捕捉解決問題的線索。

如今雖已年登耄耋,但常印佛依然在為揭開地下秘密搜尋寶藏而不遺余力地發(fā)出光和熱。

“他很平淡,沒有太多有趣的事情,但他在平淡之中互相交融,他把智慧潛移默化地傳給大家,而不會居高臨下。他文章很少,更多的是言傳身教,啟發(fā)很多人去做……”

科學(xué)救國夢

1931年7月6日,在江水流澤的江蘇省泰興縣一戶常姓耕讀世家里,一個男嬰呱呱墜地,常家已三代單傳,父親給孩子取了意味深長的名字“印佛”,希望他心念里能有佛家的某種境界。

小印佛的童年有幸福也有苦難。父母對家中唯一的孩子十分寵愛,尤其是師范畢業(yè)的母親不僅給了他最初的啟蒙教育,更以嚴格家教幫他養(yǎng)成了良好的性格和生活習(xí)慣。抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,社會動蕩,小印佛留在家中隨母親學(xué)習(xí)四年。1940年,因父親在抗戰(zhàn)后方染痢疾辭世,他便與母親和年邁的奶奶相依為命。同年,泰興淪陷。

常印佛的小學(xué)與初中是在日寇的統(tǒng)治下度過的,他親眼目睹了中華同胞遭受欺侮和壓迫的深重苦難,憶起當(dāng)時情形,他依然頗為痛心:“在政治上,是群魔亂舞,暗無天日;在經(jīng)濟上,是百業(yè)凋零,民不聊生;在文化上,則是一片沙漠。”他意識到,國家貧弱才會招致侵略,于是暗下決心,一定要改變現(xiàn)狀,讓國家富強。就當(dāng)時而言,好在家中有豐富的藏書可供閱讀,包括古典名著和現(xiàn)代著作,常印佛從中廣泛地汲取營養(yǎng),其中有一本《世界科學(xué)家列傳》給他留下了深刻印象,他從中認識到科學(xué)世界的神奇和科學(xué)家的偉大,對科學(xué)產(chǎn)生了向往之情。

榜樣的力量是無窮的,常印佛很早就從長輩和老師口中知道了泰興當(dāng)?shù)氐膬晌幻硕∥慕蛧浪6∥慕俏覈刭|(zhì)事業(yè)奠基人之一,領(lǐng)導(dǎo)了中國早期地質(zhì)調(diào)查與研究工作;嚴爽則是著名的采礦和石油工程專家。他們?yōu)閷ふ易鎳膶毑刈鞒隽素暙I,都是科學(xué)救國理想的踐行者,也是泰興當(dāng)?shù)貗D孺皆知的英雄。常家與丁、嚴兩家還有些姻緣關(guān)系,母親也常教導(dǎo)他要向二位鄉(xiāng)賢學(xué)習(xí),職是之故,他對地質(zhì)學(xué)產(chǎn)生一種天然的親切感,與其結(jié)下了最初緣分。

常印佛高中就讀于華東地區(qū)的王牌中學(xué)——南京中央大學(xué)附屬中學(xué)。在那里他不僅學(xué)到了知識,還對科學(xué)救國思想有了更多的了解。他當(dāng)時理想就是效仿丁文江和嚴爽,做一個地質(zhì)學(xué)家,把祖國地下的資源開采出來,讓國家變得富強,故填報高考志愿時,第一和第二志愿分別選擇了清華大學(xué)地質(zhì)系和北京大學(xué)地質(zhì)系,最終被前者錄取。正如他晚年所總結(jié),“強國夢”和“科學(xué)夢”,是他一生中的重要驅(qū)動力。

在清華大學(xué)地質(zhì)系學(xué)習(xí),為常印佛一生的事業(yè)打下了堅實的基礎(chǔ)。清華有來自全國最優(yōu)秀的同學(xué),也有得天獨厚的師資,在教授常印佛專業(yè)課的老師中,有10位后來被選為中國科學(xué)院學(xué)部委員,如袁復(fù)禮、張席褆、馮景蘭、孟憲民、楊遵儀、池際尚、涂光熾等等。當(dāng)時清華大學(xué)通識教育風(fēng)氣尚存,常印佛廣泛涉獵,博覽群書,并旁聽物理、化學(xué)、氣象等系開設(shè)的部分課程,還學(xué)會了獨立思考和批判精神。經(jīng)過三年學(xué)習(xí),1952年畢業(yè)分配到安徽銅陵321地質(zhì)隊。清華是常印佛為科學(xué)救國夢裝上翅膀的地方,也是他揚帆遠航的起點。

實踐出真知

李四光曾有一句名言:“地質(zhì)科學(xué)的源泉在野外。這里,也只有在這里,才能產(chǎn)生真正的科學(xué)問題和科學(xué)理論!”這也是常印佛奉為座右銘的一句話。地質(zhì)學(xué)的公理化程度相較其他自然科學(xué)為弱,許多規(guī)律性認識需要從大量地質(zhì)現(xiàn)象中總結(jié),這就要求地質(zhì)學(xué)家具備很強的野外工作能力。常印佛來到321隊后,成為一名地質(zhì)隊員,在最初三年里,他幾乎把地質(zhì)工作的所有工種都摸了一遍:看管鉆機、巖芯編錄、區(qū)域測量、地質(zhì)普查與勘探、協(xié)助隊長編寫勘探報告等等。他有近半時間在野外度過,先后到青石山、貴池銅山、湖北繁昌等多地做地質(zhì)普查填圖,并迅速成長,鍛煉出了野外獨立工作的能力。

1955年起,常印佛調(diào)至華東地質(zhì)局有色金屬辦公室工作一年,隨后又重返長江中下游野外一線,先后在374隊和321隊擔(dān)任技術(shù)負責(zé)人、總工程師,直到1964年底。如果從畢業(yè)算起,常印佛在長江中下游從事野外一線地質(zhì)工作近12年。其間,他參與了銅官山銅礦的勘探和外圍普查,發(fā)現(xiàn)(部分參與發(fā)現(xiàn))和探明了獅子山銅礦、鳳凰山銅礦、貴池銅山銅礦、黃山嶺鉛鋅礦等一批大、中型礦床和礦產(chǎn)地,為銅陵有色金屬基地和長江中下游“工業(yè)走廊”的確立提供了資源保障。他還率先組織實施了我國最早的1:5萬地質(zhì)調(diào)查(銅陵幅),不僅極大提高了這一成礦遠景區(qū)的地質(zhì)研究程度,還樹立了大比例尺地質(zhì)調(diào)查工作的技術(shù)典范。到30歲左右,他已對長江中下游地區(qū)的地質(zhì)地貌,多種礦床類型及分布了如指掌,積累了豐富經(jīng)驗,為理論研究奠定了堅實的實踐基礎(chǔ)。

“觀千劍而后識器,操千曲而后曉聲”,常印佛的學(xué)術(shù)研究與發(fā)現(xiàn)源于大量的找礦實踐經(jīng)驗,體現(xiàn)出強烈的實踐與理論的互動。在成礦理論研究方面,他把長江中下游地區(qū)不同時代地層中順層發(fā)育的含銅、鐵、金、鉛鋅、鎢、鉬、磷礦層的矽卡巖型礦床作為一個系統(tǒng)整體進行研究,引入層控成礦概念,提出“層控(式)矽卡巖型礦床”新類型,豐富和發(fā)展了矽卡巖成礦理論;他結(jié)合銅陵礦集區(qū),研究了銅陵—戴匯基底斷裂對巖漿和礦床分布的控制規(guī)律,提出了“基底斷裂控礦”的認識。在區(qū)域成礦學(xué)方面,他以長江中下游為例開展了系統(tǒng)的區(qū)域成礦學(xué)研究,創(chuàng)造性地提出了該區(qū)內(nèi)成礦結(jié)構(gòu)、控礦規(guī)律新認識,系統(tǒng)總結(jié)了成礦帶成礦模式,為構(gòu)建我國大陸成礦理論奠定了基礎(chǔ)。這些理論成果源于實踐,又反過來促進了實踐,對長江中下游一系列找礦發(fā)現(xiàn)起到了關(guān)鍵的指導(dǎo)作用。

常印佛是從野外走出的地質(zhì)學(xué)家,一生著述不多,純學(xué)術(shù)性的文章約十來篇,專著兩本,但它們都極有分量。實踐性強,成為他學(xué)術(shù)的最大特征。他沒有讀過研究生,沒有出國留學(xué)經(jīng)歷,也沒有進過高校、研究所,一生實戰(zhàn)于生產(chǎn)系統(tǒng),從321隊總工程師,到安徽省地質(zhì)局總工程師,他的工作都與地質(zhì)找礦實踐緊密聯(lián)系。人們習(xí)慣稱他為“常總”,只是這個總工程師有些與眾不同,321隊的同事張兆豐認為他是“能做研究、具有學(xué)者素質(zhì)”的總工程師,而同行學(xué)者翟裕生院士則認為他是學(xué)界少見的“理、工兼優(yōu)”的學(xué)者。實質(zhì)上皆因他的學(xué)問來源于找礦實踐,來源于常年的野外工作。因此,在院士評選大會上,一位地理學(xué)界的資深院士在聽完對常印佛的介紹后發(fā)言:“科學(xué)院學(xué)部委員多數(shù)都是作理論研究的,現(xiàn)在地學(xué)部正需要這樣既有理論貢獻又有實踐能力的科學(xué)家。”

重視野外工作的理念伴隨常印佛一生,即便當(dāng)選為院士后,只要有機會他仍親自到野外,放大鏡隨身必帶,每到一地都會用它仔細端詳巖石。他把野外當(dāng)作課堂和實驗室,從那里發(fā)現(xiàn)真正的問題,也從那里捕捉解決問題的線索。他對野外工作的益處深有體會,并深情寄語年輕地質(zhì)工作者:“野外工作非常重要,對那些剛畢業(yè)的大學(xué)生,我積極鼓勵他們?nèi)ヒ巴猓鸫a在野外工作五到十年,然后再選擇研究機構(gòu)、學(xué)校,從事教學(xué)、科研都行,但是最基本的素質(zhì)要在野外培養(yǎng)出來。”

海外建奇功

20世紀30年代或更早出生的科學(xué)家們,幾乎每人都是一座“歷史博物館”,他們經(jīng)歷了抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭、“反右”運動,以及讓知識分子“在劫難逃”的文化大革命。令常印佛深感幸運的是,他的“文革”十年大部分時間都在國外度過,那時的他先后被派往越南和阿爾巴尼亞做地質(zhì)援助工作。

越戰(zhàn)期間,中國對越南的援助是全方位的,其中即包括派地質(zhì)專家組赴越做地質(zhì)援助。受地質(zhì)部借調(diào),常印佛擔(dān)任援越地質(zhì)專家組組長,在老街一帶尋找銅礦,并直接負責(zé)新權(quán)銅礦床勘探和外圍普查工作。經(jīng)過研究,他否定了原先認為該區(qū)礦床是矽卡型礦床的看法,弄清楚了實際成礦過程。專家組以新認識指導(dǎo)勘查工作,大大地增加了儲量及遠景。

援越地質(zhì)專家在老街地區(qū)的勘查工作,總結(jié)了當(dāng)?shù)劂~礦成礦規(guī)律,在主要規(guī)模的找礦遠景方面具有較大貢獻,地質(zhì)報告獲得越南政府高度認可,為越南礦產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)濟建設(shè)貢獻了力量。常印佛作為援越地質(zhì)專家組的負責(zé)人,作出了較大貢獻,在項目結(jié)束次年獲得越南國會頒發(fā)的二級勞動勛章。

援越工作歷時三年多,專家組在完成援助任務(wù)后回國,當(dāng)時國內(nèi)正值“文革”浪潮洶涌,而常印佛很快又被地質(zhì)部借調(diào)到阿爾巴尼亞擔(dān)任地質(zhì)成套援建項目技術(shù)總負責(zé)人,經(jīng)過簡單的政策學(xué)習(xí),即飛往海外。

在阿爾巴尼亞,常印佛作為援阿地質(zhì)大隊總工程師,負責(zé)全區(qū)整個項目的地質(zhì)技術(shù)管理和指導(dǎo)工作,另外還直接負責(zé)米爾迪塔銅—鉻礦帶中銅礦的區(qū)域成礦地質(zhì)條件和分布規(guī)律的研究。在他所負責(zé)的成礦帶內(nèi),經(jīng)過實際調(diào)查,推翻了原先對地形構(gòu)造的認識,找到了符合實際的控礦規(guī)律,并擴大了礦產(chǎn)儲量。

中國援阿地質(zhì)大隊經(jīng)過4年多努力,圓滿完成援建項目任務(wù),所做工作被阿地質(zhì)總局局長譽為“樣板性的工作”。回國前,阿爾巴尼亞最高領(lǐng)導(dǎo),阿爾巴尼亞勞動黨第一書記兼總理恩維爾·霍查(Enver Hoxha,1908~1985)率政府代表成員舉辦宴會作餞行和感謝。次年,常印佛獲阿爾巴尼亞政府授予的一級勞動勛章,以此表彰他在援阿地質(zhì)工作中作出的貢獻。

常印佛回國時已是1974年,國內(nèi)“文革”已進入尾聲,近十年的援外經(jīng)歷使他幸運地躲開了國內(nèi)政治風(fēng)雨的沖擊,當(dāng)國內(nèi)同行連自由和安全都無保障時,他依然能夠繼續(xù)從事業(yè)務(wù)工作,并有進一步積累和提升。雖然越南和阿爾巴尼亞的地質(zhì)成礦特征與國內(nèi)不同,但他開闊了眼界,在工作思路和方法上都有收獲。

兩院摘桂冠

改革開放后,常印佛先后擔(dān)任安徽省地質(zhì)局副總工程師、總工程師兼副局長。這是他學(xué)術(shù)的總結(jié)階段也是開創(chuàng)階段。他在總結(jié)多年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,把認識提升到理論高度,并寫成學(xué)術(shù)論文發(fā)表。另一方面,他也開始主持許多大型科研項目,包括全國首批跨省區(qū)劃項目、科技部“七五”和“八五”期間開展的兩輪長江中下游隱伏礦床預(yù)測科技攻關(guān)項目。這些地質(zhì)科研的大手筆都取得了高水平的研究成果。

在1985年地質(zhì)部在太原召開的固體礦產(chǎn)普查會議上,常印佛代表安徽省地質(zhì)局發(fā)言。他首次提出把全國礦產(chǎn)普查工作的發(fā)展歷史劃分為三個階段,積極倡導(dǎo)遵循由淺到深,由“點”到“面”再到“體”的地質(zhì)認識規(guī)律,指出在當(dāng)下技術(shù)和方法手段允許,且工業(yè)開采能力有長足進步的條件下,應(yīng)向深部找礦,并建議在重要成礦遠景區(qū)開展立體地質(zhì)填圖。會后,他率先在銅陵、大冶礦集區(qū)開展了立體填圖試點研究。深部找礦理念的提出與國際同步,揭開了我國地質(zhì)礦產(chǎn)工作向深部進軍的序幕。

常印佛多年的勞動成果獲得了國家和社會的認可:1979年,國務(wù)院授予他“全國勞動模范”稱號;80年代又先后獲“地礦部成果一等獎”(兩次)和“國家科技進步特等獎”;并被國家人事部授予“有突出貢獻的中青年科學(xué)、技術(shù)、管理專家”稱號。1991年,因其在礦床學(xué)、區(qū)域成礦學(xué)和找礦勘探學(xué)等方面做出的一系列創(chuàng)造性的理論發(fā)現(xiàn),當(dāng)選為中國科學(xué)院地學(xué)部學(xué)部委員(院士),也是當(dāng)年唯一在省局系統(tǒng)內(nèi)當(dāng)選的地學(xué)部委員。1994年,中國工程院成立,常印佛因其在工程科技領(lǐng)域作出的杰出成就,被從科學(xué)院直接遴選為工程院首批院士。中國科學(xué)院院士獲此殊譽者僅30人,地學(xué)部僅2人。

當(dāng)選院士之年,常印佛60歲,正值經(jīng)驗豐富而精力未減的人生階段。其后,他繼續(xù)主持完成了科技部“八五”科技攻關(guān)項目,主持或參與指導(dǎo)完成“九五”“十五”期間多項國家重點科研項目和安徽省科研項目,其學(xué)術(shù)研究主線亦由找礦勘察、成礦系統(tǒng)向地球系統(tǒng)轉(zhuǎn)向,致力于在更高的層次上認識長江中下游乃至華東—環(huán)太平洋地區(qū)的成礦規(guī)律。

從20世紀80年代中期開始,到21世紀初,由于國家礦產(chǎn)政策在執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差,過分依賴國際市場,使得全國固體礦產(chǎn)普查工作經(jīng)歷了15至20年的蕭條期。為改變此種窘境,常印佛與其他院士一起呼吁,國家應(yīng)加強對地質(zhì)工作的支持,開發(fā)本國資源,確保國家安全和可持續(xù)發(fā)展,并提出具體對策和辦法。伴隨著經(jīng)濟發(fā)展“資源瓶頸”的凸顯,國家終于在2006年出臺了《國務(wù)院關(guān)于加強地質(zhì)工作的決定》,使地質(zhì)工作煥發(fā)青春。

在地質(zhì)蕭條期內(nèi),常印佛在銅陵主持的立體地質(zhì)填圖試點因缺少支持而沒能繼續(xù)下去,到本世紀初,他又積極倡導(dǎo)開展深部找礦,繼續(xù)選擇銅陵大型礦集區(qū)作為研究重點,并在全國找礦工作部署會議上力保長江中下游地區(qū)作為找礦重點。在2007年于合肥召開的全國深部找礦研討會上,常印佛再次從戰(zhàn)略高度闡述了深部找礦工作的下一步方針,提出要做好地質(zhì)勘探技術(shù)、隊伍和人才三個方面的準備工作。近年來的找礦實踐充分證明了這一理念的前瞻性和重要性。

近年來,全國地質(zhì)工作呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的大好形勢,但同樣存在著一些問題,如地質(zhì)體制亟待改革,地質(zhì)蕭條期留下的問題仍未得到完全解決,地質(zhì)隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)亦有待完善等等。常印佛對這些問題都作了冷靜的思考,深入分析了全國“三勘”(勘查工作、勘查單位和勘查隊伍)的歷史與現(xiàn)狀,并提出了建議和對策。

進入晚年后,常印佛更多地是為地質(zhì)工作提供指導(dǎo)和建議。對于此,中國地質(zhì)科學(xué)院副院長董樹文很有感觸:“他很平淡,沒有太多有趣的事情,但他在平淡之中互相交融,他把智慧潛移默化地傳給大家,而不會居高臨下。他文章很少,更多的是言傳身教,啟發(fā)很多人去做……”

雖然現(xiàn)已年登耄耋,但常印佛仍然關(guān)心著國家的地質(zhì)工作,還有許多好的想法與建議,他仍會風(fēng)塵仆仆地趕到各地開會、考察,還常到地質(zhì)一線山水中去。他不知疲倦,樂在其中。

(作者單位為中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技史與科技考古系)

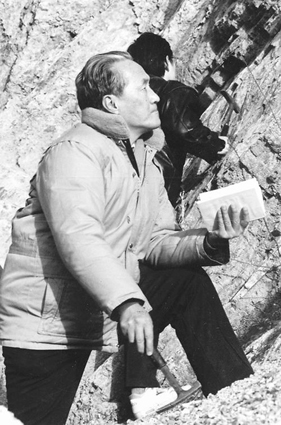

常印佛在野外工作。

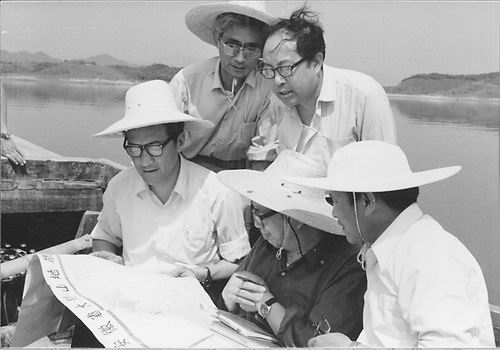

常印佛(左一)在大別山響洪甸水庫野外讀圖。

延伸閱讀

與大山結(jié)緣的道路

常印佛

我出生于長江北岸的一個小縣城,那里是一片港汊交錯的平原,童年的我從來沒有見過山,只是在晴朗的日子登上城樓,極目遠眺,才能隱隱約約地看到江南岸蒼茫的山影,想不到日后竟然終身與大山結(jié)下了不解之緣。

我是在日寇的鐵蹄下度過小學(xué)和初中歲月的,艱難而屈辱的現(xiàn)實,長輩和老師的教導(dǎo)促使我們當(dāng)時的同齡人——實際上是一群半大孩子,也暗下決心,要為祖國的繁榮富強而努力奮斗。進入高中以后,在“科學(xué)救國”思潮的影響下,我認為要使國家富強,首先就得將各種資源開發(fā)出來,現(xiàn)在看來這是很幼稚的想法,那時確實是驅(qū)使我報考地質(zhì)的真正動力。高中畢業(yè)時,許多親友勸我不要學(xué)地質(zhì),理由是生活不安定,且很艱苦,又不能很好地照顧年老的親人,因為我既無姐妹,又無兄弟,家中只有祖母和母親兩位年弱多病的老人急需照應(yīng)。他們認為我數(shù)理成績不錯,力勸我學(xué)其他工程科學(xué),于國于家于個人都能兼顧。我權(quán)衡再三,在取得母親的諒解下,終于選擇了地質(zhì)作為終身事業(yè)。記得那年按照慣例北京大學(xué)、清華大學(xué)、南開大學(xué)三校聯(lián)合招生,我的第一志愿是清華大學(xué)地質(zhì)系,第二志愿是北京大學(xué)地質(zhì)系,后來被清華大學(xué)錄取,從此我就走上了與大山結(jié)緣的道路。

我的高中學(xué)業(yè)是在南京中央大學(xué)附中完成的,教務(wù)主任陳杰夫先生是一位有經(jīng)驗的教育家,他的辦學(xué)方針是以啟發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)自覺性和獨立思考為主。入大學(xué)以后,清華大學(xué)當(dāng)時還是一所綜合大學(xué),更是提倡全面發(fā)展和提高獨立思考能力。地質(zhì)系的老師對我的影響最深也最直接,正是從他們那里我才初步了解地質(zhì)科學(xué)。如孟憲民先生在授課時就不止一次地提醒同學(xué)不要迷信書本,在地質(zhì)學(xué)領(lǐng)域里未知的東西實在太多,需要以實際為師,去深入挖掘和總結(jié)。他在上礦床學(xué)課時,成礦理論講得并不多,而是引用許多典型礦床實例,讓同學(xué)們自己去領(lǐng)會。參加工作以后,我的第一位老師就是郭文魁先生,他以高度的熱情和耐心的誘導(dǎo),使我們這些新兵又受到一次“再教育”,從他那里我感到一切地質(zhì)現(xiàn)象都是有意義的,關(guān)鍵在于要用敏銳的觀察和科學(xué)的思維認識其本質(zhì)和相互聯(lián)系。老師們的指導(dǎo)使我對地質(zhì)科學(xué)產(chǎn)生了愈來愈濃的興趣,盡管在實踐中遇到的失敗往往要多于成功,但這絲毫沒有降低我的信心和探索的勇氣。第一個五年計劃的大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè),為地質(zhì)工作者提供無限廣闊的機會,我也是在這“咚咚”的戰(zhàn)鼓聲中投入一次又一次的戰(zhàn)斗,眼看新礦床的發(fā)現(xiàn),新礦山的建設(shè),自己也分享到一份又一份的喜悅。

野外地質(zhì)工作,既要付出腦力,又要付出體力。最簡單的斷層或接觸關(guān)系,要找到并弄清它,也要付出艱辛的勞動。再加上生活上的種種困難和不便,所以被一些人視為畏途,但只要真正投入到把自己和大自然互相交融的境界中去,就會發(fā)現(xiàn)其中的樂趣無窮。無論是崇山深谷,還是窮鄉(xiāng)僻壤,自然界總是充滿著生機,可以說是“問花花解語,聽月月有聲”,而世代蕃息在這片土地上的人民則蘊藏著巨大的智慧和樂觀精神。

最初三年的野外生活,使我初步鍛煉了一個野外地質(zhì)工作者所必備的基本條件,后來我被調(diào)入華東地質(zhì)局機關(guān),雖然兢兢業(yè)業(yè)地努力做好本職工作,但我一刻也沒有忘懷野外生活,我總認為年輕地質(zhì)工作者只有到大自然這個地質(zhì)實驗室去跌打滾爬,才能真正做出一點東西來。

機會終于來了,將近一年之后我又被調(diào)去一個中蘇技術(shù)合作隊,在由南京至安慶的輪船上,經(jīng)過采石磯、銅官山等熟悉的地點,心情十分激動,我從來沒有作過詩,這時也謅了一首:

月光如瀉籠江干,一曲離歌秣陵關(guān)。

星火危崖采石渡,紫煙青靄銅官山。

三載征程興未盡,期年伏櫪當(dāng)思還。

此身許國無多求,樂在圖書山水間。

這也許是一個重返前線的戰(zhàn)士和開發(fā)祖國富源的尖兵的心聲吧!

(注:此文收錄于《科學(xué)的道路》下冊,上海教育出版社,2005年。有刪減。)

2011年,陳毓川、宋瑞祥、常印佛、裴榮富、湯中立(自左至右)等院士在秦嶺野外考察。