我所熟悉的中國物理學大師(一)

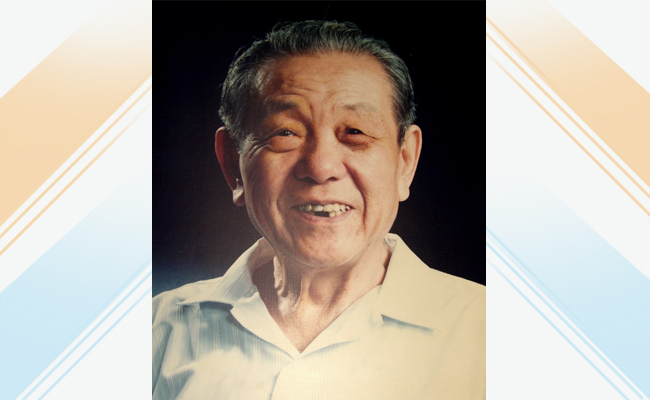

朱邦芬

朱邦芬院士。

朱邦芬,中國科學院院士,清華大學高等研究院教授、物理系教授、“清華學堂”物理班首席教授。1970年畢業(yè)于清華大學工程物理系,1981年獲清華大學固體物理碩士學位,曾任物理系主任、理學院院長。與黃昆先生提出的半導體超晶格光學聲子模型被國際上稱作“黃朱模型”,在多本國外專著及研究生教材中詳細介紹,帶動了該領域的發(fā)展;關于半導體量子阱中激子旋量態(tài)理論和半導體超晶格拉曼散射的微觀理論,在國際上有較大影響。

今天的“學術之道”報告,我想談談我親身接觸過的一些中國物理學大師,從我的角度來看看這些大師是怎么做人、做學問的。我很幸運曾經(jīng)跟國家最高科學技術獎獲得者黃昆先生在同一個辦公室一起工作了15年,我又有機會跟很多中國物理學大師,像楊振寧先生、彭桓武先生、周光召先生、王明貞先生、黃祖洽先生等,有比較多的個人接觸,有的還可以隨意交談。

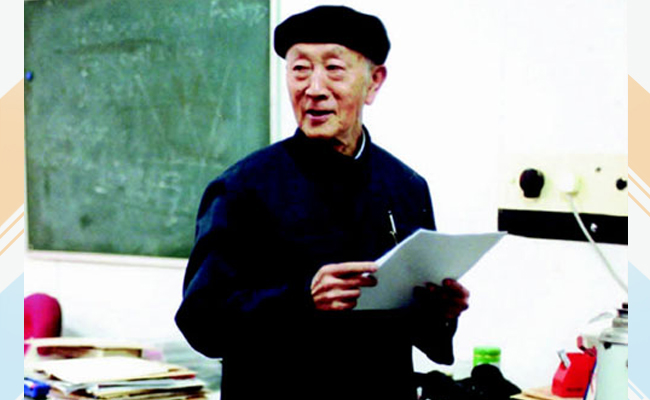

王明貞教授。

王明貞先生是清華大學第一位女教授,2010年104歲時去世。彭桓武先生是“兩彈一星”元勛,1935年從清華畢業(yè)。楊振寧先生當然不用我介紹。黃昆先生與楊振寧先生在西南聯(lián)大讀研究生時是同學。黃祖洽先生1944年考入西南聯(lián)大物理系,1950年從清華大學碩士畢業(yè)。周光召先生1951年畢業(yè)于清華物理系,也是“兩彈一星”元勛。這幾位先生都是清華校友,他們都取得了很好的學術成就。不過我覺得他們最值得稱道的,首先還是做人,做一個有道德的人、一個真正的人,其次才是做事,做學問,符合中國文化傳統(tǒng)中“立德、立功、立言”的順序,首先是人格的崇高,然后是做事并帶來學術上的成功。

我與這些大師們的第一手的接觸經(jīng)歷,我對大師們?yōu)槿藶閷W的一些觀察和感悟,應該說,不少是獨特的,希望對同學們有所啟示。

怎樣用一個詞來描述我所認識的這幾位物理學大師?我想用“淡泊”這個詞形容王明貞先生,彭桓武先生是“單純”,黃昆先生是“樸實”,黃祖洽先生是“低調(diào)”,周光召先生是“平和”;楊振寧先生很難用一個詞來形容,最后我想了想,嘗試用“率真”這個詞。接下來請大家看看,為什么用這些詞來形容這幾位大師的為人。

為什么說王明貞淡泊呢?她有句“三樂”的座右銘:助人為樂、知足常樂、自得其樂。我想她之所以能夠高壽,除了遺傳基因,跟她的“三樂”心態(tài)也很有關系。她一輩子經(jīng)受了很多坎坷,包括“文革”時曾與丈夫在監(jiān)獄分別被單獨關了近六年和近八年,就因為她丈夫是江青前夫黃敬的弟弟。經(jīng)受了這樣的無妄之災,她的心態(tài)還是非常平和,這是很不容易的。王明貞1955年留美歸國,和她一起分到清華物理教研組的還有一位徐璋本教授,徐璋本跟錢學森是加州理工學院的同學。當時清華把徐璋本定為三級教授、王明貞定為二級教授,徐璋本有情緒,王明貞就說,把我也定成三級教授吧!如果把我定為二級教授、徐璋本定為三級教授,那我就離開清華。王明貞在物理學研究領域做出了很有影響的重要工作,坦率地講,她是當時中國在統(tǒng)計物理領域最有成就的一個人,卻沒有院士這樣的頭銜稱號。然而終其一生,她的心態(tài)都非常好,我覺得她的為人非常值得我們敬仰。

彭桓武院士。

為什么用“單純”來描述彭桓武先生?彭桓武的導師、諾貝爾物理學獎獲得者馬克思·玻恩在回憶錄中曾經(jīng)說,彭桓武除了他那“神秘的”才干外是很單純的,外表像個壯實的農(nóng)民。對另兩位中國學生程開甲和楊立銘(后來也都是中科院院士),玻恩的形容則是“高尚、文雅、有高度教養(yǎng)的紳士”。玻恩用“單純”來形容彭桓武,我覺得確實是很恰當?shù)摹4蠹抑琅砘肝溆幸痪涿?mdash;—經(jīng)常有人問他,你在國外做研究這么有成就,為什么選擇回國?彭先生的回答就是簡簡單單的一句:“回國不需要理由,不回國才需要理由”。這句話反映了他單純的赤子之心。還舉一個例子,前些年有一個一度很熱門的研究課題叫“冷聚變”(后來出現(xiàn)了很多爭議,很多人認為這個概念有點偽科學的味道,這當然是后話)。當時已年過九旬的彭先生還是懷著強烈的好奇心,請中科院理論物理所的幾位年輕人給他講講“冷聚變”是怎么回事,并且親自來探究這里面是否有什么道理。一個功成名就的大師,到了90歲仍然對新事物充滿好奇心,而且完全是用探索的心態(tài)去做學問,回歸到科學和科學家“單純”的本色。我以為這件事很好地反映了彭先生的這種性格。

黃昆院士。

現(xiàn)在談談黃昆先生的“樸實”。我跟黃昆在一個辦公室待了很多年,跟他無拘無束,沒大沒小。黃昆在獲得2001年度國家最高科技獎時說:“我是一個普通的科學工作者,沒有什么神奇的和驚人的地方。”黃昆的內(nèi)心可能還是比較驕傲的;但在國家和人民的利益面前,他把自己的位置放得很正,總是覺得自己是微不足道的,有點成績也是由于比較幸運。黃昆曾經(jīng)說:“我做的每件事情都是有機遇,可以發(fā)揮自己的作用,不管有多有少,總是能使自己的力量真正使出來做點有用的工作。”黃昆1951年回國后在北大物理系任教,一直到“文革”結束,基本上沒有繼續(xù)從事他原先在國外開展的卓有成效的科研。后來有人問他,你當時在英國的好幾個同學都拿了諾貝爾獎,如果你當年沒有回國,或者回國后繼續(xù)做科研,你也很可能拿諾貝爾獎,那么多年只做教學對你來講是不是一種很大的犧牲?黃昆并不這么認為。他說,他是把教學當成科研來鉆研,在教學中研究了很多問題,自己在教學中也得到了提高。更重要的,他帶出了一大批中國學生,后來這批學生成為中國半導體和其他科學技術領域的重要骨干,他覺得自己教學的貢獻并不比做科研的貢獻來得小。

楊振寧院士。

大家再看楊振寧先生的這張照片,他戴著紅領巾跟小朋友在一起,可能是慶祝六一國際兒童節(jié)。楊振寧先生的性格呈現(xiàn)多面:既有一位科學大師反潮流、大無畏的“氣場”、洞察力和大局觀,有時又像一個孩子,對周圍一切充滿好奇,時不時地會冒出幾句“皇帝沒穿新衣”之類的真話。我曾用“一個真人,一個童心未泯的科學大師”作為一篇追思彭桓武先生文章的標題,現(xiàn)在我覺得用來形容楊振寧先生,也許更合適一些。他始終具有一顆率真之心。受“楊翁戀”和各種媒體的影響,外界對他的誤解比較多,近十多年來我跟楊先生接觸很多,所以我想多說一點他的為人。

我印象最深的有幾點。一是他的骨子里有很多傳統(tǒng)儒家的思想。1934年,楊振寧的父親楊武之先生請了當年清華歷史系的一位高材生到科學館,教幼年的楊振寧讀《孟子》。盡管楊先生小時候四書五經(jīng)念得不多,但這本《孟子》對他的一生都非常有影響。楊先生曾經(jīng)形容他的老師費米是一位標準的儒家君子,永遠可靠和可信,永遠腳踏實地,不嘩眾取寵和巧于貶人。我覺得這句話用來形容他自己的為人之道,也是很合適的。楊先生又認為,像費米這種品格的物理學家在歐美鳳毛麟角,成功的歐美物理學家絕大多數(shù)非常咄咄逼人(aggressive),行事奉行one-upmanship(渴望取勝,為勝利甚至有時可以不擇手段),如奧本海默、泰勒、費曼、庫恩(T. Kuhn)等;而他本人則更喜歡費米、周光召、米爾斯(R. E. Mills)這類具有君子風度的物理學家。為此楊先生提出,歐美多數(shù)物理學家這種性格跟他們的學術成就到底有沒有關系,這是值得研究的;但是,很明顯他自己并不贊成這種做法。我把楊先生的這個想法,稱之為“楊振寧猜想”,值得我們的教育工作者和科學史研究人員來研究。

英裔美國物理學家戴森曾在紀念楊振寧榮休時寫了一篇文章,說楊振寧是一個“保守的革命者”,就是說他既遵循傳統(tǒng)文化、遵循歷史、遵循科學規(guī)律,但又不守舊,在繼承的基礎上創(chuàng)新。我覺得“保守的革命者”很符合楊先生的為人與為學。去年在新加坡召開的一個學術會議上,楊先生重新回顧了他與費曼50多年前對物理學發(fā)展前景的分歧,他把自己的洞察和謹慎歸之于“吾日三省吾身”的儒家文化的影響。

戴森還曾在《飛鳥與青蛙》中寫道,科學家有兩種:一種像鳥,飛得很高,綜觀全局;還有一種是青蛙,守住一個區(qū)域,比如井底或者池塘邊,在一個很小的范圍內(nèi)做得很仔細。戴森當然認為楊振寧是飛鳥,有大空間尺度的眼光,能夠俯視很多事情。但是另一方面,他又很注重細節(jié),注重很多實驗,我想他在科學上之所以成功,跟他的這種特點是很有關系的。

楊先生早年身處中華民族生死存亡的年代,對“救亡圖存”有很多刻骨銘心的體會。他經(jīng)歷了舊中國、新中國和改革開放以來這三個時代,對中國有發(fā)自內(nèi)心的熱愛。他在自己的著作《曙光集》中說,他和西南聯(lián)大同學們成長于似無止盡的長夜中,“幸運地,中華民族終于走完了這個長夜,看見了曙光”,所以他把這本書起名為《曙光集》。

未完待續(xù)。本文根據(jù)2016年3月8日朱邦芬院士所作“學術之道”暨文化素質(zhì)教育系列講座速記稿整理。

來源:新清華 2016-05-10