編者按:清華大學(xué)110年的歷史長河里,名師薈萃、鴻儒云集。他們科技報(bào)國的赤子情懷、傾心育人的大師風(fēng)范、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的扎實(shí)作風(fēng),積淀為清華教師的寶貴精神傳統(tǒng),在新時(shí)期煥發(fā)出更加絢麗的光彩。在第37個(gè)教師節(jié)即將來臨之際,我們特別推出系列報(bào)道,展現(xiàn)清華教師的風(fēng)采,傳承清華育人的傳統(tǒng)。

40多年前,中國科技界對“人工智能”這個(gè)詞還很陌生。“你們是從中國來的?知道什么是人工智能嗎?”面對外國研究者的“發(fā)問”,以清華大學(xué)人工智能研究院名譽(yù)院長張鈸院士等為代表的中國科學(xué)家奮起直追,埋首科研,迎頭趕上國際水準(zhǔn),打開中國人工智能發(fā)展新局面。8月30日,《人民日報(bào)》刊發(fā)了張鈸院士的人物報(bào)道《堅(jiān)守三尺講臺逾一甲子 醉心AI創(chuàng)新超40年張鈸:中國人工智能奠基者》,讓我們跟隨這篇報(bào)道,了解張鈸院士從不被看好到令人刮目相看,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)引領(lǐng)中國人工智能造福全人類的故事。

張鈸近照

張鈸(左一)在實(shí)驗(yàn)室與博士生討論。(1995年)

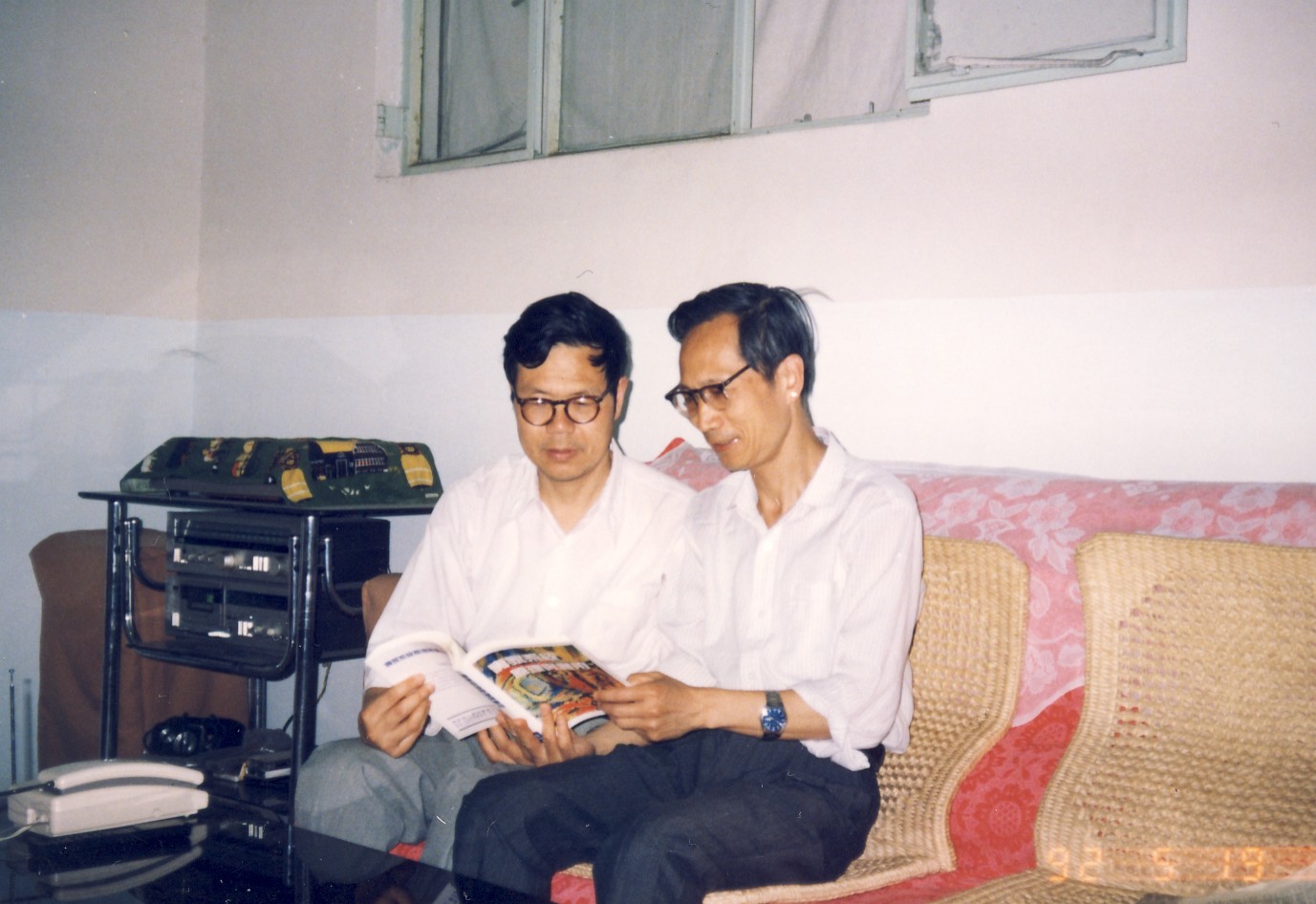

張鈸(右)與張鈴討論人工智能學(xué)術(shù)問題。(1992年)

參與清華大學(xué)智能機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的科研人員合影。左一為張鈸。(1985年)

當(dāng)前,全球科技創(chuàng)新進(jìn)入空前密集活躍期,特別是新一代信息技術(shù)加速突破應(yīng)用,推動新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重構(gòu)全球創(chuàng)新版圖。人工智能作為新一代信息技術(shù)的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一,近年來獲得長足進(jìn)步,給經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展產(chǎn)生了重大而深遠(yuǎn)的影響。

近年來,中國在人工智能領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼,已成為世界人工智能主要創(chuàng)新中心之一。根據(jù)《人工智能發(fā)展報(bào)告2020》,在人工智能高層次人才數(shù)量和專利申請量等關(guān)鍵指標(biāo)上,中國位居世界前列。這亮眼表現(xiàn)的背后離不開以中國科學(xué)院院士張鈸等為代表的中國科學(xué)家作出的奠基性、開創(chuàng)性貢獻(xiàn)。

早在40多年前,張鈸就開始投身人工智能領(lǐng)域研究,發(fā)表了中國第一篇人工智能領(lǐng)域的學(xué)術(shù)論文、獲得中國在人工智能領(lǐng)域的第一個(gè)國際重要獎項(xiàng)、領(lǐng)銜成立國內(nèi)首個(gè)智能機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室、培養(yǎng)了本土第一位人工智能領(lǐng)域博士畢業(yè)生,組建中國第一個(gè)人工智能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室……這些“第一”樹立了中國人工智能發(fā)展的一個(gè)個(gè)里程碑,推動中國在此領(lǐng)域大踏步前進(jìn)。

從不被看好到刮目相看

中年成功轉(zhuǎn)型研究人工智能

今天,“人工智能”是人們耳熟能詳?shù)臒嵩~,但是在40多年前,中國科技界對該詞匯還很陌生,科技領(lǐng)域的專業(yè)人士對該領(lǐng)域也知之甚少。1978年,已從清華大學(xué)畢業(yè)留校任教20年的張鈸由于所在系調(diào)整而改變專業(yè)方向,進(jìn)入一個(gè)全新研究領(lǐng)域——人工智能。

張鈸時(shí)年43歲,中年轉(zhuǎn)型不僅知識結(jié)構(gòu)上面臨很大挑戰(zhàn),而且對人工智能領(lǐng)域國內(nèi)知之甚少,求教無門。張鈸回憶說:“當(dāng)時(shí)國內(nèi)科研人員對人工智能領(lǐng)域發(fā)展的認(rèn)識很有限,甚至相關(guān)資料也非常少。”當(dāng)時(shí),國際上人工智能已經(jīng)有了約20年發(fā)展歷程。隨著國門打開,國際科技合作與交流興起,張鈸獲得了與國際同行交往的機(jī)會。

1980年初,張鈸赴美訪學(xué)。然而,抵達(dá)美國后,他就在與外國同行交流中感到一種說不出的尷尬和郁悶。“你們是從中國來的?知道什么是人工智能嗎?”有外國研究者提出這樣的問題。張鈸很受刺激,立志讓中國在人工智能領(lǐng)域奮起直追,迎頭趕上國際先進(jìn)水平,贏得外國同行的尊敬。

在訪學(xué)過程中,張鈸率先發(fā)現(xiàn)數(shù)學(xué)與人工智能結(jié)合的廣闊前景。張鈸說:“當(dāng)時(shí),我覺得人工智能要深入發(fā)展下去,提高算法效率,必須要很好利用數(shù)學(xué)這個(gè)工具。”于是,他選擇跟數(shù)學(xué)出身當(dāng)時(shí)尚在安徽大學(xué)任教的張鈴教授合作,一起推進(jìn)人工智能研究。

由于跨國電話資費(fèi)昂貴,兩人只能通過郵寄書信的方式進(jìn)行溝通。對當(dāng)年與張鈴中美飛鴻、合作科研的往事,張鈸介紹說:“當(dāng)時(shí),中美間一封航空信大概要人民幣8角錢,寄給對方約10天才能收到,一來一回就要約20天。我們計(jì)算過,一封信如果超過5張紙,就會超重,須多付郵資。為了省錢,我們特意挑相對薄的紙,寫非常小的字。”

就這樣,張鈸跟張鈴開始了一場跨越大洋的人工智能合作研究。約1年后,他們聯(lián)手完成了一篇人工智能領(lǐng)域的論文,實(shí)際上這也是中國科學(xué)家在人工智能領(lǐng)域的第一篇學(xué)術(shù)論文,成功發(fā)表于人工智能領(lǐng)域頂級國際期刊《IEEE模式分析與機(jī)器智能匯刊》,引起了國際同行的高度關(guān)注,這讓張鈸等中國學(xué)人頗為揚(yáng)眉吐氣,也增強(qiáng)了他為中國人工智能發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)的信心和決心。

從少年郎到白發(fā)翁

水木清華育人六十余載

1982年初,張鈸結(jié)束訪學(xué)回國,著手進(jìn)一步開拓人工智能研究。為了解產(chǎn)業(yè)界對人工智能技術(shù)的需求,更好促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化,張鈸與其他科研人員一起深入從西南到東北的很多工廠調(diào)研,形成了基本判斷:機(jī)器人將來會成為國內(nèi)一項(xiàng)重大需求。

根據(jù)上述判斷,張鈸領(lǐng)銜組建了清華大學(xué)智能機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室并著手購置重要試驗(yàn)裝備。為此,張鈸與同事們多方奔走、籌措經(jīng)費(fèi),聯(lián)系國內(nèi)外相關(guān)廠家,進(jìn)行洽談協(xié)商。在有關(guān)方面的大力協(xié)助下,清華大學(xué)智能機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室成功添置了中國第一臺進(jìn)口機(jī)械臂。

機(jī)械臂是高精度、高度非線性、強(qiáng)耦合的復(fù)雜系統(tǒng),是人工智能的工業(yè)智能化應(yīng)用的典型。對于清華大學(xué)智能機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室而言,引入這款機(jī)械臂對于科研和教學(xué)無疑具有重要價(jià)值和意義。張鈸對此非常期待并傾注了大量心血。他回憶說:“當(dāng)我知道機(jī)器臂已經(jīng)裝上飛機(jī),正在飛往北京時(shí),那種興奮真的難以言表。”機(jī)械臂運(yùn)抵北京后,張鈸親自跟車到機(jī)場“迎接”,直到搬運(yùn)、裝車、運(yùn)抵清華園,他才終于松了一口氣。

關(guān)于自己的職業(yè)生涯,張鈸曾這樣概括說:“我一輩子就做了兩件事,一件是讀書,另一件就是在清華大學(xué)教書育人。”

從畢業(yè)留校至今,張鈸在清華大學(xué)的三尺講臺上堅(jiān)守了超過一甲子。從不滿24歲初登講臺的青澀年華到耄耋之年,他可謂桃李滿天下,為國家培養(yǎng)、輸送一批高科技專才,尤其是在人工智能領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì),他培養(yǎng)的博士研究生近九十名。

萬事開頭難。人工智能作為當(dāng)時(shí)中國的新興學(xué)科,科研和教學(xué)的條件都很艱苦。張鈸介紹說,那時(shí)候,雖然他們的研究已經(jīng)有了一定基礎(chǔ),但是軟硬件條件與國際同行相比,差距很大,研究資料也不足,特別是專業(yè)、權(quán)威資料匱乏,更多是靠自力更生摸索。在那樣的環(huán)境下,想留住優(yōu)秀人才著實(shí)不易。面對徘徊在出國或留校讀博士并向他請教的學(xué)生,張鈸語重心長地說:“國外知名導(dǎo)師的科研、教學(xué)水平比我高,培養(yǎng)條件也比我這里好。你們選擇出國深造和科研,我非常支持。但是如果你選擇留下來,我會全心全意地培養(yǎng)你,絕不辜負(fù)。”肺腑之言感人至深,與他交談的學(xué)生大部分選擇了留下來,與他并肩奮戰(zhàn)在人工智能領(lǐng)域并成長為行業(yè)的佼佼者。

從一片空白到創(chuàng)新中心

中國人工智能造福全人類

路漫漫其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索。張鈸和志同道合者正視差距、風(fēng)雨兼程,一路追趕著國際人工智能發(fā)展前沿,取得了豐碩成果。

1983年是張鈸人工智能科研的豐收年。當(dāng)年,國際人工智能大會在德國召開,張鈸和張鈴一起成為率先在國際人工智能大會上發(fā)表論文的中國科學(xué)家。1984年,他和張鈴摘得一項(xiàng)歐洲人工智能獎項(xiàng),成為首次獲得該領(lǐng)域國際重要獎項(xiàng)的中國人。1985年,他領(lǐng)銜成立了中國首個(gè)智能機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室。1987年,他培養(yǎng)的中國第一位人工智能領(lǐng)域的博士生畢業(yè)。1990年,他和同事一起成立了全國第一個(gè)人工智能國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——“智能技術(shù)與系統(tǒng)”國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。1987-1994年,張鈸出任國家“863計(jì)劃”即高技術(shù)計(jì)劃智能機(jī)器人主題專家組專家,承擔(dān)國家重點(diǎn)攻關(guān)課題。2018年,清華大學(xué)人工智能研究院成立,張鈸出任研究院院長。

作為中國人工智能主要奠基者和發(fā)展推動者,40多年來,張鈸矢志不渝致力于中國人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新,發(fā)表或共同發(fā)表了數(shù)百篇學(xué)術(shù)論文,出版系列專著。他獲得了諸多獎項(xiàng),其中包括ICL歐洲人工智能獎、國家自然科學(xué)三等獎、國家科技進(jìn)步三等獎、國家教委科技進(jìn)步一、二等獎、電子工業(yè)部科技進(jìn)步一等獎以及國防科工委科技進(jìn)步一等獎,推動中國人工智能研究和產(chǎn)業(yè)向世界一流水平邁進(jìn)。相關(guān)資料顯示,中國在圖像識別、語音識別等技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用進(jìn)入了世界先進(jìn)行列,人工智能發(fā)明專利授權(quán)總量全球排名第一,核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。

“在第三代人工智能發(fā)展上,中國科學(xué)家今天與國際同行處在同一起跑線上。我們已經(jīng)摸索出中國人工智能的發(fā)展道路,正在向新的科技高峰繼續(xù)攀登,我們有能力為造福國家和民族、造福全人類作出更多、更大貢獻(xiàn)。”張鈸表示。

雖已經(jīng)86歲高齡,但是張鈸仍擔(dān)任清華大學(xué)人工智能研究院名譽(yù)院長,活躍在科研創(chuàng)新領(lǐng)域。科技創(chuàng)新永無止境,人工智能技術(shù)發(fā)展永遠(yuǎn)在路上,矢志不移、創(chuàng)新不止的科學(xué)家永遠(yuǎn)年輕。這是張鈸的寫照。

供圖:計(jì)算機(jī)系

編輯:李華山 陳曉艷

審核:李晨暉 呂婷