吳良鏞

清華大學教授

中國科學院、中國工程院院士

改革開放四十年改革先鋒稱號獲得者

國家最高科技獎獲得者

2020年5月7日,我們迎來吳良鏞先生98歲的生日。自1946年協(xié)助梁思成先生創(chuàng)建清華大學建筑系至今,吳先生一直堅守在教育和研究的崗位上,至今已七十余年。在這個特殊的日子里,衷心地祝愿吳先生生日快樂,健康長壽!

人物小傳

吳良鏞(1922.5.7- )建筑學家、城鄉(xiāng)規(guī)劃學家和教育家,人居環(huán)境科學的創(chuàng)建者。江蘇省南京市人。1944年畢業(yè)于中央大學建筑系。1946年協(xié)助梁思成創(chuàng)建清華大學建筑系。1949年畢業(yè)于美國匡溪藝術(shù)學院,獲碩士學位。1950年回國投身新中國建設(shè)。1980年當選為中國科學院院士,1995年當選為中國工程院院士,2001年當選為俄羅斯建筑與建設(shè)科學院外藉院士,2004年當選為法蘭西建筑科學院外藉院士。曾任清華大學建筑系主任、中國建筑學會副理事長、中國城市規(guī)劃學會理事長,以及國際建筑師協(xié)會副主席、世界人居學會主席等職。現(xiàn)任清華大學建筑與城市研究所所長、人居科學院創(chuàng)始院長。

吳先生長期從事建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃基礎(chǔ)理論、工程實踐和學科發(fā)展研究,針對我國城鎮(zhèn)化進程中建設(shè)規(guī)模大、速度快、涉及面廣等特點,創(chuàng)立了人居環(huán)境科學及其理論框架;運用人居環(huán)境科學理論,成功開展了從區(qū)域、城市到建筑、園林等多尺度多類型的規(guī)劃設(shè)計研究與實踐,在京津冀、長三角、滇西北等地取得一系列前瞻性、示范性的規(guī)劃建設(shè)成果;1999年負責起草國際建協(xié)成立50年來第一部憲章《北京憲章》。

他先后獲得世界人居獎、國際建筑師協(xié)會屈米獎、亞洲建筑師協(xié)會金獎、陳嘉庚科學獎、2011年度國家最高科學技術(shù)獎、2018年改革開放四十年改革先鋒等國內(nèi)外獎項和榮譽稱號。

在實地調(diào)查中與老鄉(xiāng)談話

人居科學的創(chuàng)建

吳先生是中國人居環(huán)境科學的創(chuàng)建者。20世紀80年代以來,中國經(jīng)歷了人類歷史上規(guī)模最大、速度最快、影響最廣的城鎮(zhèn)化,中國城鎮(zhèn)化成為科學研究的重要領(lǐng)域。吳先生認識到人居在中國城鎮(zhèn)化中的核心地位,建立了人居環(huán)境科學;以有序空間和宜居環(huán)境為目標,提出了以人為核心的人居環(huán)境建設(shè)原則、層次和系統(tǒng),以及面向復雜問題、建立科學共同體、形成共同綱領(lǐng)的技術(shù)路線;突破了原有專業(yè)分割和局限,建立了一套以人居環(huán)境為核心的規(guī)劃設(shè)計方法和實踐模式。這一理論為中國城鄉(xiāng)建設(shè)提供了有力的理論支撐。2011年吳先生獲國家最高科技獎,2018年作為“人居科學創(chuàng)建者”獲改革開放四十年改革先鋒稱號。

《人居環(huán)境科學導論》

2012年獲頒國家最高科學技術(shù)獎

2018年慶祝改革開放四十周年大會合影

《中國人居史》

《北京憲章》:新世紀建筑發(fā)展的路線圖

吳先生享有崇高的國際聲譽,在國際建筑領(lǐng)域發(fā)揮了重要的凝聚力和領(lǐng)導力。他先后擔任國際建協(xié)副主席、世界人類聚居學會(World Society of Ekistics)主席,架起了溝通和凝聚各個國家建筑界的橋梁。

1999年北京召開國際建筑師協(xié)會第20屆世界建筑師大會,吳先生鏞擔任科學委員會主席,作大會主旨報告,以人居科學理論為基礎(chǔ),起草《北京憲章》,制定新世紀世界建筑學發(fā)展的路線圖。《北京憲章》以人居環(huán)境科學理論為基礎(chǔ),提出“建設(shè)一個美好的、可持續(xù)發(fā)展的人居環(huán)境,是人類共同的理想和目標”。《北京憲章》以中、英、法、俄、意五種語言通過發(fā)表,是國際建協(xié)1948年成立以來唯一的憲章,國際建協(xié)前主席斯古塔斯(Vassilis Sgoutas)稱其為“國際建協(xié)大會上具有里程碑意義的篇章”。英國著名建筑評論家海伊特評價《北京憲章》是“引導未來發(fā)展的‘指路圖’”。

在第20屆世界建筑師大會上作主旨報告

《北京憲章》

從建筑到區(qū)域:人居科學的多尺度實踐

人居環(huán)境科學開創(chuàng)了多尺度人居環(huán)境整體規(guī)劃建設(shè)的新局面。首次建立以人居環(huán)境為核心的空間規(guī)劃模式,成功開展從建筑到區(qū)域多尺度的全方位規(guī)劃實踐,取得一系列前瞻性、示范性成果。推動了中國人居環(huán)境的整體研究、規(guī)劃設(shè)計與建設(shè)水平的提升。

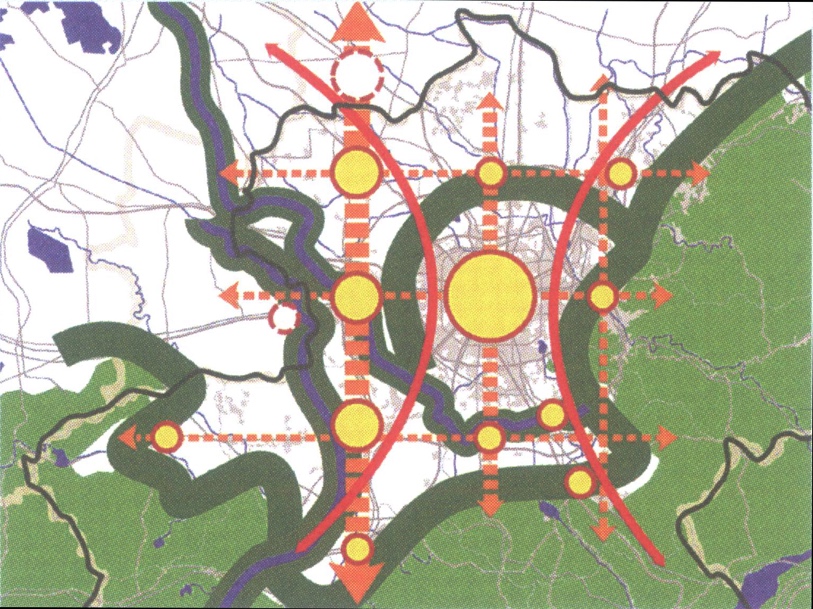

在區(qū)域?qū)用妫?980年代持續(xù)開展京津冀城鄉(xiāng)空間發(fā)展規(guī)劃研究,2002年至今已出版三期《京津冀地區(qū)城鄉(xiāng)空間發(fā)展規(guī)劃研究》報告,先后提出“規(guī)劃大北京地區(qū),建設(shè)世界城市”;“以首都地區(qū)的觀念,塑造合理的區(qū)域空間結(jié)構(gòu)”;“四網(wǎng)融合,建設(shè)宜居有序的城鄉(xiāng)空間”“創(chuàng)新區(qū)域協(xié)調(diào)機制”等重要構(gòu)想,指導京、津、冀三地城鄉(xiāng)空間統(tǒng)籌發(fā)展,對京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的制定發(fā)揮了重要科學支撐作用,開辟了新時期區(qū)域研究的新途徑。

大北京地區(qū)空間發(fā)展戰(zhàn)略示意

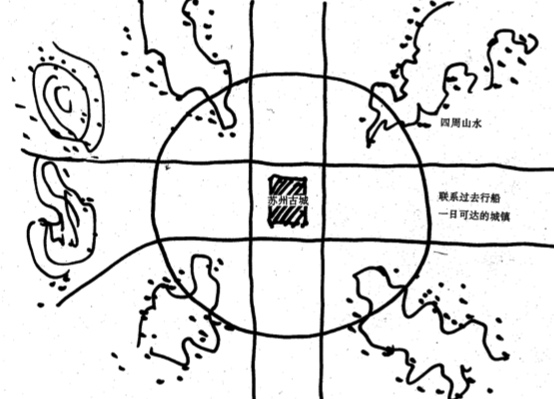

在城市層面,吳先生作為領(lǐng)銜專家對2004年北京城市總體規(guī)劃、天津城市總體規(guī)劃等的編制發(fā)揮關(guān)鍵作用,研究和指導了廣州、蘇州等一系列城市的規(guī)劃和發(fā)展。2014年國家博物館舉辦的人居科學研究成果展中,展出了吳先生研究團隊的京津冀協(xié)同發(fā)展和首都空間布局有關(guān)研究成果,李克強總理參觀了展覽并提出:家是中華文化的根,好的人居環(huán)境能讓“家”更安全、舒適、宜居,家為人服務(wù),你們是為家服務(wù),為民族傳統(tǒng)的傳承和凝聚力的匯聚作出貢獻,會有更美好的前景和更遠大的前程。

提出北京城市“兩軸、兩帶、多中心”的總體布局

構(gòu)建蘇州古城居中、一體兩翼、十字結(jié)構(gòu)、四角山水的山-水-城格局

李克強總理、劉延東副總理等參觀國家博物館人居科學展

在建筑層面,北京菊兒胡同四合院工程推動了從“大拆大建”到“有機更新”的政策轉(zhuǎn)變,獲得1992年度世界人居獎,是第一個獲此榮譽的中國項目。《弗萊徹世界建筑史》第20版認為:“該項目是一次成功地將新式建筑與老城區(qū)合院建筑重新安置相融合的實驗性嘗試……提供了一種有效而具有文化敏感性的模型”。吳先生還主持了曲阜孔子研究院、南京紅樓夢博物館、南通博物苑、中央美院新校區(qū)等建筑作品,樹立了建筑文化傳承與創(chuàng)造的典范。

菊兒胡同

獲頒世界人居獎

南通博物院

中央美術(shù)學院

孔子研究院

南京紅樓夢博物館

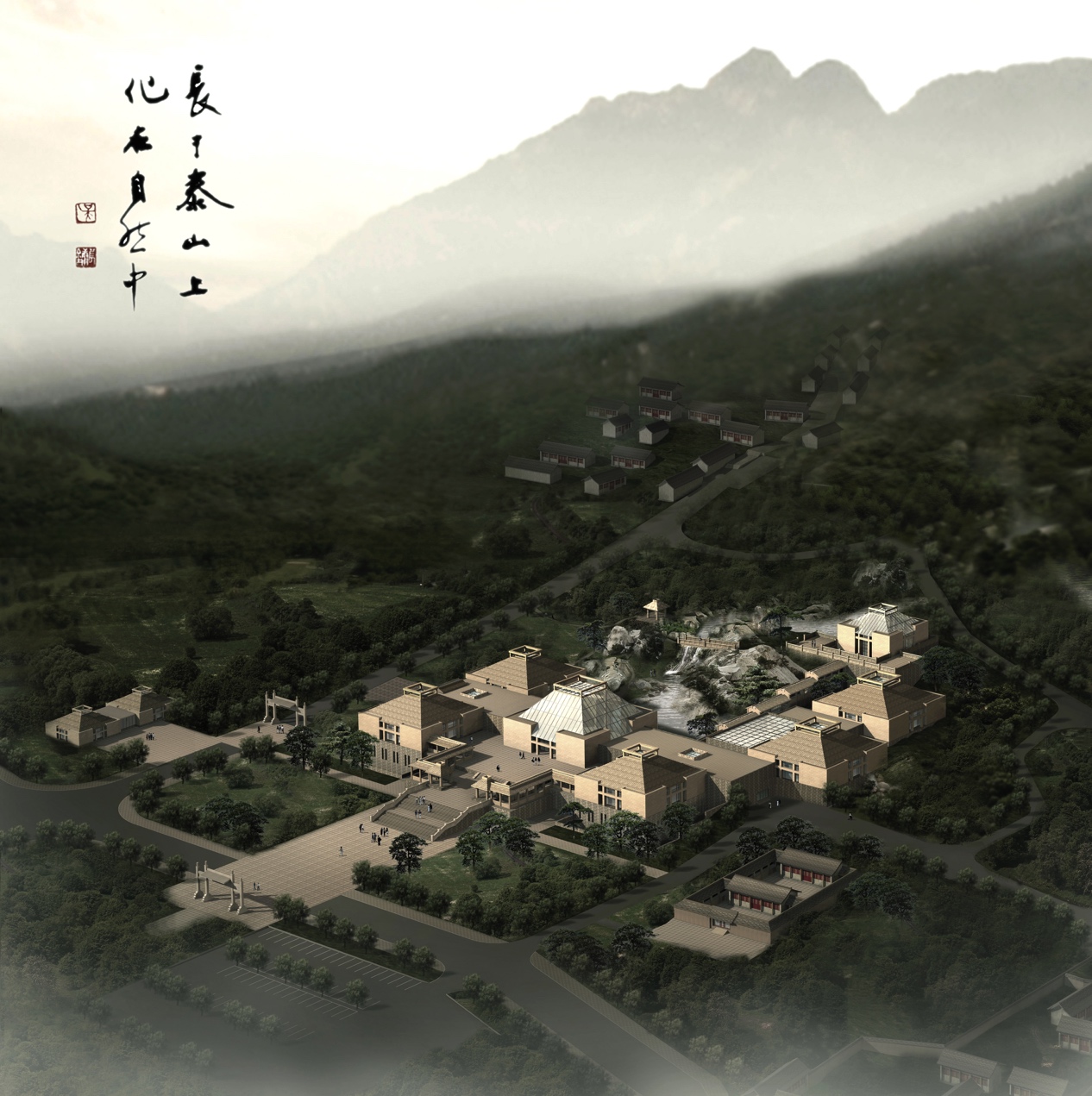

泰山博物館方案

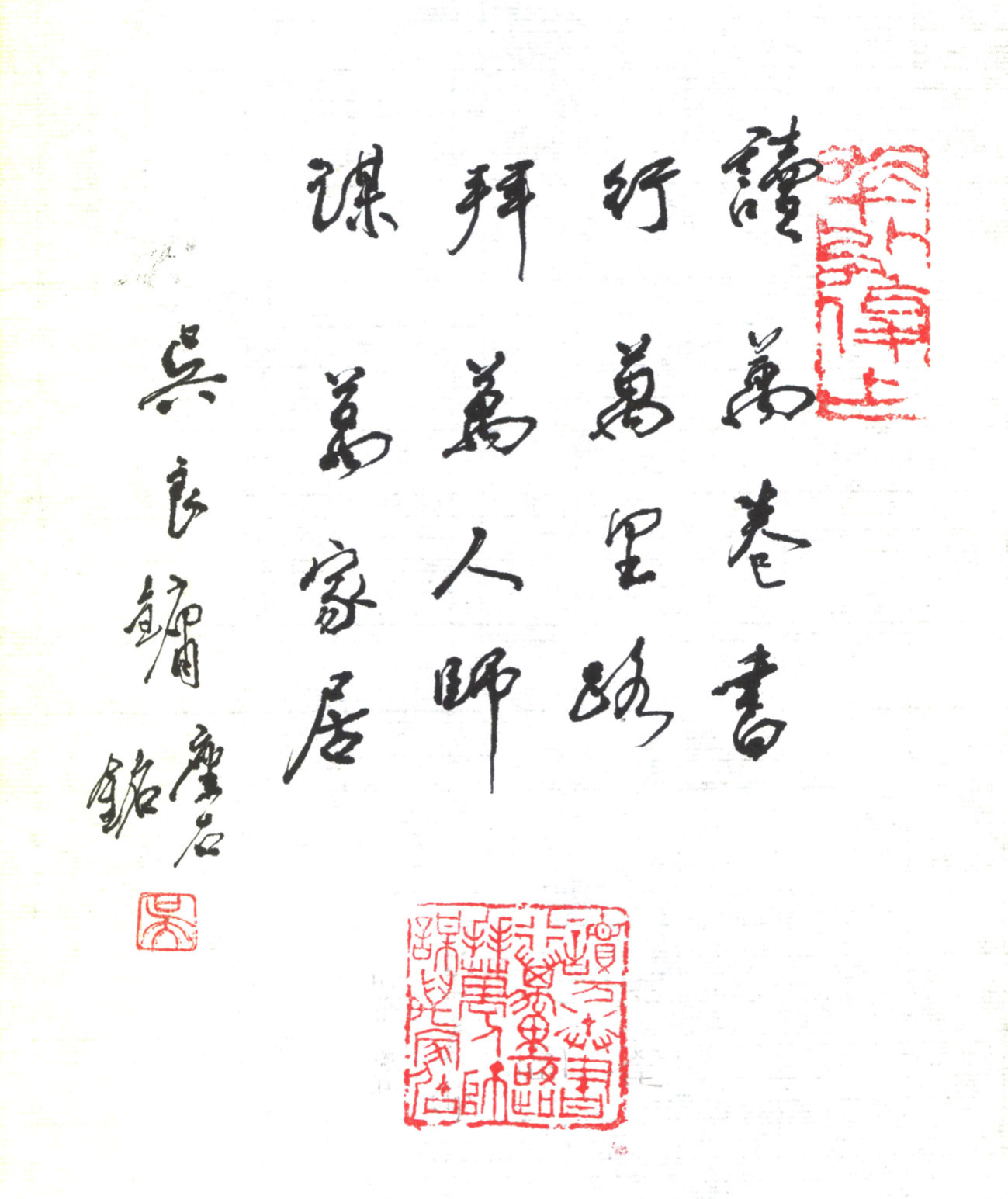

吳先生是新中國建筑教育的奠基人之一,七十余年來培養(yǎng)了近百名碩、博研究生,指導了兩位博士研究生獲得全國優(yōu)秀博士論文,授課學生超過萬名,奠定了面向人居環(huán)境的“建筑學-城鄉(xiāng)規(guī)劃學-風景園林學”三位一體學科架構(gòu)和教學體系,人居環(huán)境科學成為清華大學建筑學科的辦學指導思想。

“桃李遍地綻奇芳,詩文馨香漫天涯”,在此代表清華大學建筑學院工作的同事和所有曾問學于吳先生的學生,恭祝吳先生壽誕快樂,春輝永綻!

吳良鏞座右銘:讀萬卷書,行萬里路,拜萬人師,謀萬家居。

主要著作

|

書名 |

出版社 |

出版時間 |

| 1 |

城鄉(xiāng)規(guī)劃(全國通用教材) |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

1961 |

| 2 |

中國古代城市史綱(英文) |

卡塞爾西德卡塞爾大學 |

1985 |

| 3 |

城市規(guī)劃設(shè)計論文集 |

北京北京燕山出版社 |

1988 |

| 4 |

廣義建筑學 |

北京清華大學出版社 |

1989 |

| 5 |

廣義建筑學(繁體) |

臺北地景出版社 |

1992 |

| 6 |

北京舊城與菊兒胡同 |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

1994 |

| 7 |

我國建設(shè)事業(yè)的今天和明天 |

北京中國城市出版社 |

1994 |

| 8 |

吳良鏞城市研究論文集(1986-1995)迎接新世紀的來臨 |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

1996 |

| 9 |

發(fā)達地區(qū)城市化進程中建筑環(huán)境的保護與發(fā)展 |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

1999 |

| 10 |

世紀之交的凝思建筑學的未來 |

北京清華大學出版社 |

1999 |

| 11 |

Rehabilitating The Old City Of Beijing : A Project In The Ju'er Hutong Neighborhood |

Vancouver : UBC Press |

1999 |

| 12 |

滇西北人居環(huán)境可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃研究 |

昆明云南大學出版社 |

2000 |

| 13 |

人居環(huán)境科學導論 |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

2001 |

| 14 |

國際建協(xié)《北京憲章》建筑學的未來[中英文本] |

北京清華大學出版社 |

2002 |

| 15 |

京津冀地區(qū)城鄉(xiāng)空間發(fā)展規(guī)劃研究 |

北京清華大學出版社 |

2002 |

| 16 |

吳良鏞學術(shù)文化隨筆 |

北京中國青年出版社 |

2002 |

| 17 |

吳良鏞畫記 |

北京生活·讀書·新知三聯(lián)書店 |

2002 |

| 18 |

建筑·城市·人居環(huán)境 |

石家莊河北教育出版社 |

2003 |

| 19 |

京津冀地區(qū)城鄉(xiāng)空間發(fā)展規(guī)劃研究二期報告 |

北京清華大學出版社 |

2006 |

| 20 |

張謇與南通「中國近代第一城」 |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

2006 |

| 21 |

中國建筑與城市文化 |

北京昆侖出版社 |

2009 |

| 22 |

中國城鄉(xiāng)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的思考 |

北京清華大學出版社 |

2009 |

| 23 |

吳良鏞論人居環(huán)境科學(英文) |

北京清華大學出版社 |

2010 |

| 24 |

廣義建筑學 |

北京清華大學出版社 |

2010 |

| 25 |

曲阜孔子研究院 |

北京清華大學出版社 |

2011 |

| 26 |

金陵紅樓夢文化博物苑 |

北京清華大學出版社 |

2011 |

| 27 |

人居環(huán)境科學研究進展(2002-2010) |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

2011 |

| 28 |

“北京2049”空間發(fā)展戰(zhàn)略研究 |

北京清華大學出版社 |

2012 |

| 29 |

京津冀地區(qū)城鄉(xiāng)空間發(fā)展規(guī)劃研究三期報告 |

北京清華大學出版社 |

2013 |

| 30 |

南水北調(diào)中線干線工程建筑環(huán)境規(guī)劃 |

北京電子工業(yè)出版社 |

2013 |

| 31 |

明日之人居 |

北京清華大學出版社 |

2013 |

| 32 |

人居藝境:吳良鏞書法·繪畫·速寫集 |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

2014 |

| 33 |

中國人居史 |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

2014 |

| 34 |

匠人營國:吳良鏞·清華大學人居科學研究展 |

北京中國建筑工業(yè)出版社 |

2016 |

| 35 |

良鏞求索 |

北京清華大學出版社 |

2016 |

| 36 |

師道師說:吳良鏞卷 |

北京東方出版社 |

2019 |

主要獲獎

●2018 改革開放四十年改革先鋒稱號,中共中央,國務(wù)院

●2011 國家最高科學技術(shù)獎,國家科技獎勵辦公室

●2010 陳嘉庚科學技術(shù)獎,陳嘉庚科學獎基金會

●2009 菊兒胡同新四合院住宅工程、山東曲阜孔子研究院、中央美術(shù)學院遷建工程、南通博物苑獲中國建筑學會為建國60周年頒發(fā)的建筑創(chuàng)作大獎

●2005 北京城市總體規(guī)劃(2004年-2020年)獲建設(shè)部部級優(yōu)秀城市規(guī)劃設(shè)計一等獎,北京市第十二屆優(yōu)秀工程設(shè)計項目評選一等獎

●2002 荷蘭克勞斯親王獎,克勞斯親王基金會

●2000 首屆梁思成建筑獎,中國建設(shè)部

●1999 法國文化藝術(shù)騎士勛章,法國政府

●1996 建筑教育/評論獎(屈米獎),國際建筑師協(xié)會

●1995 全國先進工作者,國務(wù)院

●1995 何梁何利科技進步獎,國家科委

●1992 北京菊兒胡同獲世界人居獎,建筑與社會住宅基金會(英國)

●1992 北京菊兒胡同獲ARCASIA建筑金獎,亞洲建協(xié)

(清華新聞網(wǎng)5月7日電)

供稿:建筑學院

編輯:李華山

審核:程曦