●記者 張靜

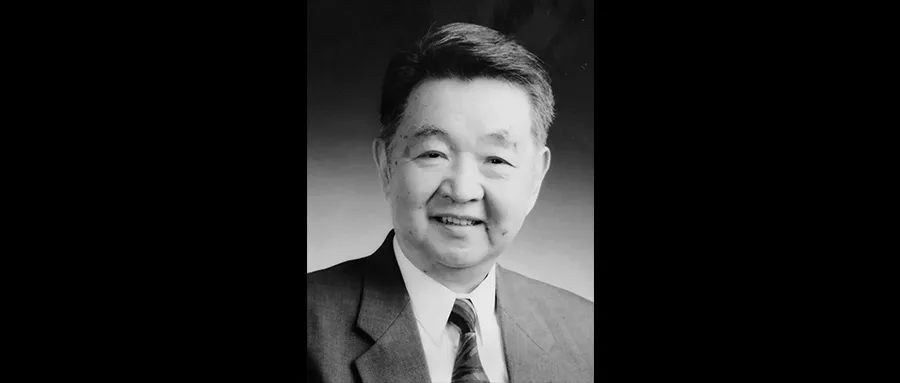

2020年3月19日,中國(guó)共產(chǎn)黨優(yōu)秀黨員、中國(guó)工程院院士、我國(guó)著名建筑學(xué)家、建筑教育家、清華大學(xué)建筑學(xué)院首任院長(zhǎng)、清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院顧問(wèn)總建筑師李道增同志,因病不幸逝世,享年90歲。

李道增院士在建筑學(xué)理論和設(shè)計(jì)實(shí)踐兩個(gè)方面均有深入而廣泛的探究,并取得了卓越成就。堅(jiān)持中國(guó)建筑文化的傳承與創(chuàng)新,提出了“新制宜主義的建筑學(xué)”理念。主持設(shè)計(jì)了清華大學(xué)建校百周年紀(jì)念性建筑清華大學(xué)百年會(huì)堂——新清華學(xué)堂、校史館、蒙民偉音樂(lè)廳,以及中國(guó)兒童藝術(shù)劇場(chǎng)、北京天橋劇場(chǎng)、臺(tái)州市藝術(shù)中心等重要文化建筑工程。

從青年意氣風(fēng)發(fā)到兩鬢斑白,

熱愛(ài)可抵歲月漫長(zhǎng)。

他一生耕耘不輟,

在建筑領(lǐng)域留下了自己濃墨重彩的一筆。

“有人住高樓,有人處深溝,有人光萬(wàn)丈,有人一身銹,

世人萬(wàn)千種,浮云莫去求,斯人若彩虹,遇上方知有。”

感動(dòng)于先生的追求,欽佩于先生的堅(jiān)持,

希望能在一代建筑大師的劇場(chǎng)空間和設(shè)計(jì)維度中,

見(jiàn)天地,見(jiàn)人生。

謹(jǐn)以此文紀(jì)念敬愛(ài)的李道增先生。

2011年12月16日,清華大學(xué)2012新年音樂(lè)會(huì)在新清華學(xué)堂拉開(kāi)帷幕,這也是這座劇場(chǎng)的首次試演。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,磚紅色的圓形建筑優(yōu)雅端莊,與百年的園子完全融為一體。舞臺(tái)上學(xué)生藝術(shù)團(tuán)正在徐徐演奏,觀眾廳座無(wú)虛席,一位耄耋老者坐在前排,和全場(chǎng)觀眾一道如癡如醉。他就是這座建筑的總設(shè)計(jì)師——李道增。

2014年9月5日,李道增院士觀看“書(shū)香之夜”教師節(jié)專(zhuān)場(chǎng)音樂(lè)會(huì)

包括這座劇場(chǎng)在內(nèi)的一組建筑——新清華學(xué)堂于2011年落成,既是李道增先生的封山之作,也是他獻(xiàn)給清華百年華誕的禮物。建設(shè)過(guò)程中,八十高齡的他多次親自到工地巡視,對(duì)工程施工質(zhì)量尤其關(guān)注,他強(qiáng)調(diào):“這是百年建筑,一定要保證質(zhì)量。”團(tuán)隊(duì)一開(kāi)始就堅(jiān)持綜合各方意見(jiàn),不斷進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,比如取消了新清華學(xué)堂的電影放映功能,將建筑聲學(xué)混響時(shí)間定在1.6-1.7秒,實(shí)現(xiàn)了綜合歌劇院的專(zhuān)業(yè)聲學(xué)效果等。

新清華學(xué)堂內(nèi)外

2012年4月8日,新清華學(xué)堂正式啟動(dòng),當(dāng)天中國(guó)愛(ài)樂(lè)樂(lè)團(tuán)應(yīng)邀舉行首場(chǎng)音樂(lè)會(huì)。演出后,指揮家余隆激動(dòng)地說(shuō):“這是非常專(zhuān)業(yè)的劇場(chǎng),我為清華有這樣的劇院感到驚喜!清華有偉大的建筑系!”

李道增17歲進(jìn)入清華,一生致力于劇場(chǎng)建筑的研究,在夫人石青心里,先生無(wú)疑想為母校親手設(shè)計(jì)一座最好的劇場(chǎng)。

“鑿戶(hù)牖以為室”

李道增從小好學(xué)善學(xué),是李鴻章所在的李氏家族中公認(rèn)的學(xué)習(xí)榜樣。1947年,李道增以高分考取了清華大學(xué)電機(jī)系,后轉(zhuǎn)入建筑系。因從小喜歡畫(huà)畫(huà),而建筑專(zhuān)業(yè)又是一門(mén)綜合性的學(xué)科,他的物理學(xué)基礎(chǔ)和美術(shù)愛(ài)好能得到了很好的發(fā)揮。

1946年,著名建筑學(xué)家梁思成在清華創(chuàng)建了建筑系。1947年秋,梁思成剛剛從美國(guó)回來(lái)不久,李道增便進(jìn)入建筑系學(xué)習(xí)。梁思成那部創(chuàng)中國(guó)古建筑研究之先河的《中國(guó)建筑史》讓李道增著了迷,人生便這樣調(diào)轉(zhuǎn)了船頭。

“梁先生給我們講建筑史的課,《中國(guó)建筑史》教材也是他寫(xiě)的。書(shū)的大意是說(shuō),建筑活動(dòng)是以其地域、時(shí)代、氣候條件和當(dāng)時(shí)能夠提供的物產(chǎn)、材料的品種數(shù)量,更不自覺(jué)地受到同一時(shí)間的藝術(shù)、文化、技巧、知識(shí)、發(fā)明的影響,而建筑本身的規(guī)模、形體、工程藝術(shù)恰恰是民族文化興衰的一面鏡子。一個(gè)國(guó)家,一個(gè)民族的建筑,將最準(zhǔn)確地反應(yīng)這個(gè)國(guó)家、民族物質(zhì)精神繼往開(kāi)來(lái)的面貌。他期望的建筑是人對(duì)于城市寄托的一種美好理想的追求,使城市成為人們思想精神的載體,得到藝術(shù)上的升華。”

李道增回憶:“他在我們新同學(xué)入學(xué)的迎新會(huì)上講了一個(gè)小故事,我一直記得。他當(dāng)年在美國(guó),作為中國(guó)代表,跟很多專(zhuān)家商討聯(lián)合國(guó)大廈的建設(shè)方案,拜訪(fǎng)了美國(guó)現(xiàn)代建筑大師萊特,這位大師非常了不起,是唯一一位上美國(guó)郵票的建筑師。萊特見(jiàn)了他以后,第一句話(huà)就問(wèn)他:‘你為什么要到美國(guó)來(lái)學(xué)建筑?你們中國(guó)偉大的哲學(xué)家老子,兩千年前就在《道德經(jīng)》里把建筑的哲學(xué)問(wèn)題講透了,‘建筑是空間,而非實(shí)體,實(shí)體包涵的空間才是建筑中的主角’。《道德經(jīng)》的原話(huà)說(shuō),‘埏埴以為器,當(dāng)其無(wú),有器之用。鑿戶(hù)牖以為室,當(dāng)其無(wú),有室之用。故有之以為利,無(wú)之以為用’。從那個(gè)時(shí)候起,這句話(huà)才在建筑界傳開(kāi),變成了歷史名言,大大地長(zhǎng)了我們中國(guó)人的志氣。”

當(dāng)年的清華建筑系只有二十多名學(xué)生,但梁思成和林徽因兩位先生執(zhí)教卻毫不含糊,重國(guó)學(xué)也重專(zhuān)業(yè),重理論更重實(shí)踐。他們?cè)谠O(shè)計(jì)課中引進(jìn)了現(xiàn)代建筑的理論,嘗試用包豪斯新學(xué)派中的一些觀念大膽改革傳統(tǒng)學(xué)院派的教學(xué)體系和內(nèi)容。李道增從一年級(jí)開(kāi)始學(xué)“抽象圖案”,替代古典建筑中的五種柱式。這在當(dāng)時(shí),可謂開(kāi)全國(guó)建筑系之先河。

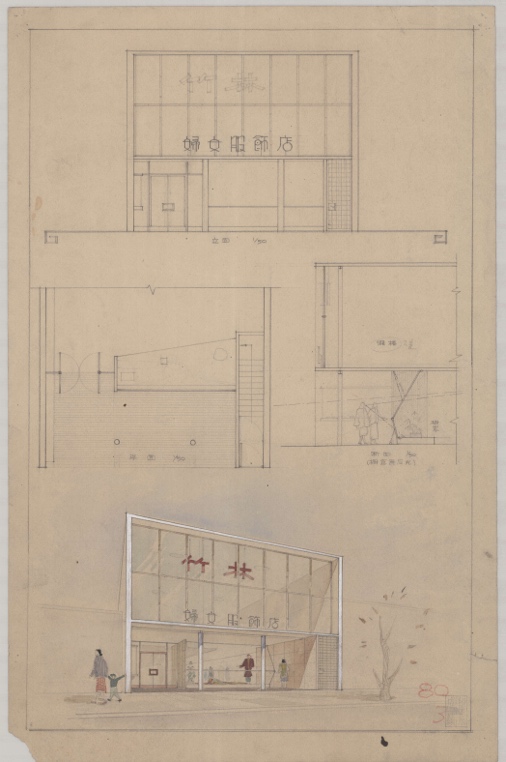

李道增大學(xué)三年級(jí)時(shí)所作的女士服裝店設(shè)計(jì)

梁思成還十分重視加強(qiáng)學(xué)生的文化藝術(shù)修養(yǎng),認(rèn)為只有這樣才能全面提高學(xué)生的審美趣味。如果只顧練“技巧”,藝術(shù)作品必多“匠氣”而少“靈氣”與“內(nèi)涵”。他說(shuō):“建筑師應(yīng)當(dāng)是在日常生活中最敏感的。建筑師所見(jiàn)到、聽(tīng)到、感覺(jué)到的東西比一般人多而深,因此比一般人也多一層美的享受。要善于體驗(yàn),善于觀察,善于分析,處處皆學(xué)問(wèn)。”這些都讓年輕的李道增受益良多,也為他日后在建筑設(shè)計(jì)中使建筑與文化融合在一起奠定了基礎(chǔ)。

1952年,李道增畢業(yè)留校,先后擔(dān)任梁先生的秘書(shū)兼助教、教研室主任、系副主任、系主任。他選擇了過(guò)去國(guó)內(nèi)少有人涉及、被稱(chēng)為建筑界重工業(yè)的劇場(chǎng)建筑作為畢生主要研究方向。1988年清華大學(xué)成立建筑學(xué)院時(shí),他擔(dān)任了首任院長(zhǎng)。

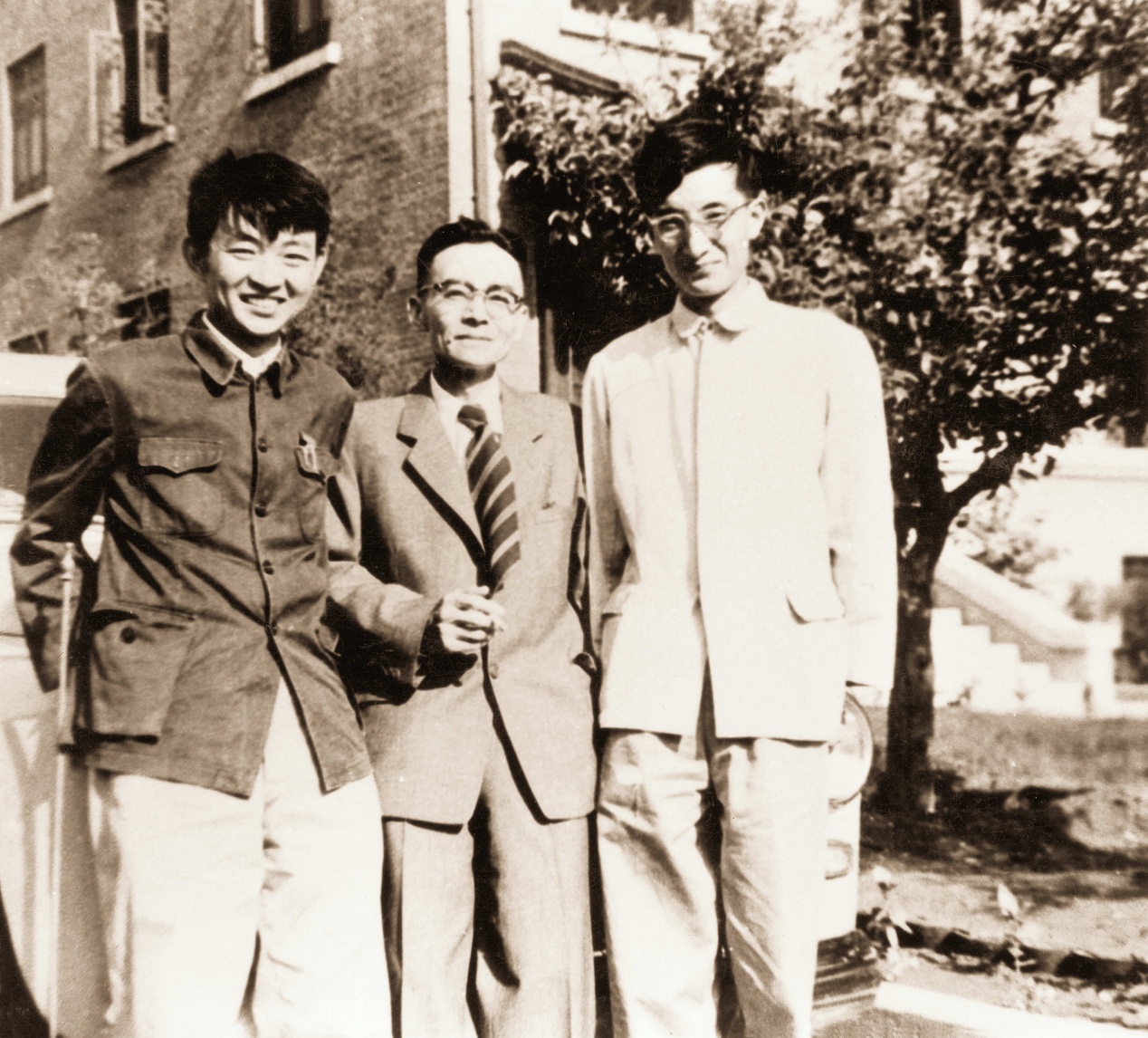

梁思成(左二)與李道增(左一)、林志群參加全國(guó)科學(xué)規(guī)劃時(shí)合影

“一生的劇場(chǎng)”

1958年,為慶祝建國(guó)十周年,國(guó)家大劇院的建設(shè)曾被提上議事日程。幾經(jīng)評(píng)比,最終選中了當(dāng)時(shí)年僅28歲的李道增主持設(shè)計(jì)的方案并委托清華大學(xué)作為設(shè)計(jì)單位。

然而,設(shè)計(jì)工作一開(kāi)始便面臨重重困難,劇場(chǎng)工程要涉及聲學(xué)、燈光、舞臺(tái)機(jī)械、建筑設(shè)備等多方面的知識(shí),可當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)既缺乏現(xiàn)代大型劇場(chǎng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),也沒(méi)有相應(yīng)的設(shè)計(jì)規(guī)范,可借鑒的僅有前蘇聯(lián)和民主德國(guó)的劇場(chǎng)設(shè)計(jì)。雖是白手起家,但李道增和他的同事們還是迎難而上。他們翻遍了圖書(shū)館里所有外國(guó)雜志、圖書(shū),在汲取國(guó)外劇場(chǎng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),積極開(kāi)展科研工作。此外,還廣泛征求著名藝術(shù)家們的意見(jiàn),不斷修改完善設(shè)計(jì)方案。

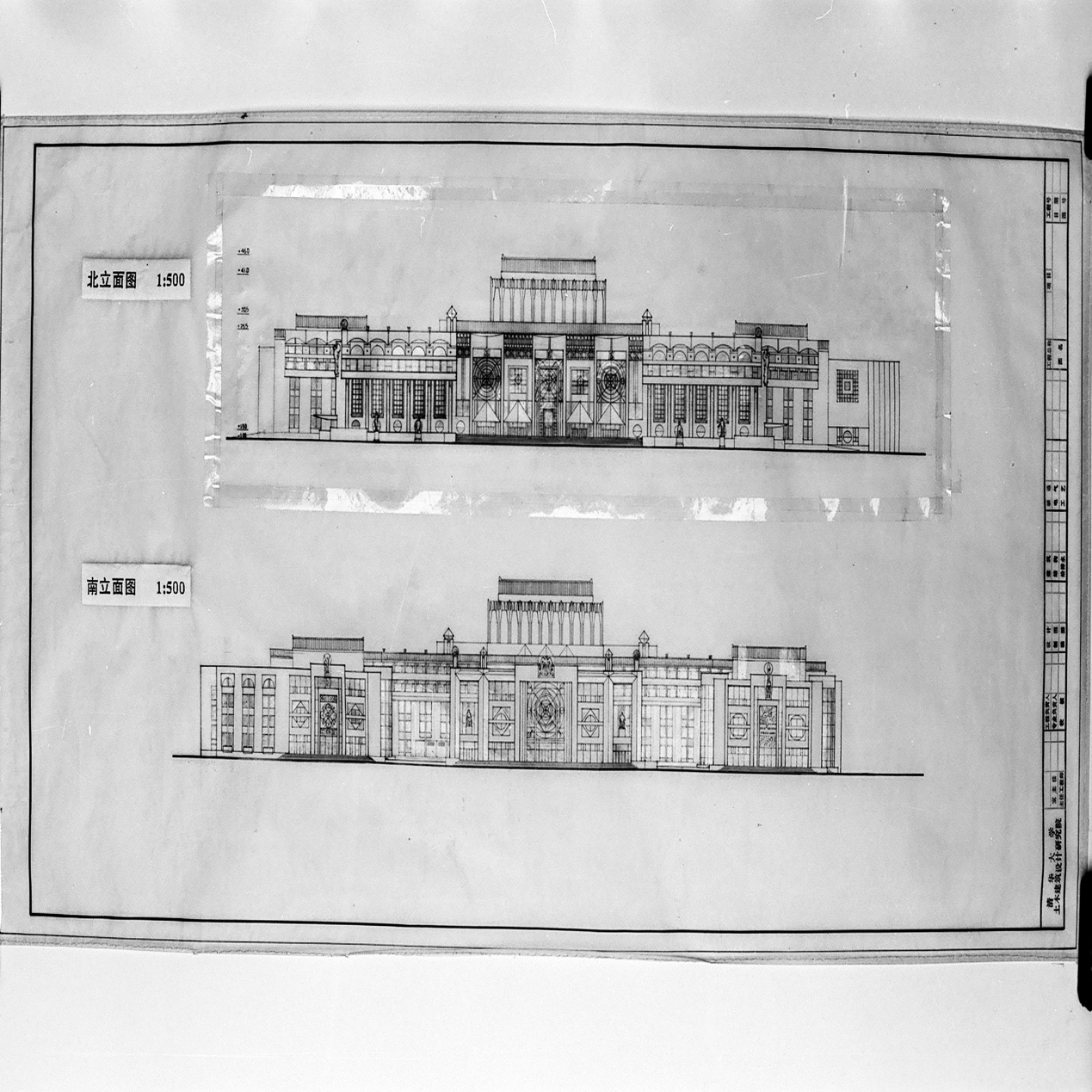

李道增團(tuán)隊(duì)的國(guó)家大劇院設(shè)計(jì)圖

夫人石青介紹說(shuō):“當(dāng)時(shí)李先生剛升了講師,帶了十二個(gè)高班同學(xué),就是畢業(yè)班的同學(xué)(來(lái)做這個(gè)設(shè)計(jì)),就這么多人。那時(shí)候一天等于二十年,真的,敢想敢干,沒(méi)日沒(méi)夜。”

清華大學(xué)從建筑系、土木系等抽調(diào)了三百名精兵強(qiáng)將,具體設(shè)計(jì)方案及圖紙全部如期完成。可到了破土動(dòng)工的時(shí)候,卻因經(jīng)費(fèi)困難被叫停。這一等,就是四十年。

20世紀(jì)80年代后,國(guó)家大劇院項(xiàng)目又開(kāi)始提上議事日程,李道增積極參與可行性研究設(shè)計(jì),提供了很好的設(shè)計(jì)參照。1998年4月,在京開(kāi)始舉辦國(guó)家大劇院建筑設(shè)計(jì)的國(guó)際邀請(qǐng)賽。經(jīng)過(guò)數(shù)輪的設(shè)計(jì)之后,僅剩下幾家國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)單位與國(guó)外的設(shè)計(jì)事務(wù)所。這幾家國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)單位分別組隊(duì)聯(lián)合設(shè)計(jì),清華建筑學(xué)院與法國(guó)安德魯領(lǐng)銜的巴黎機(jī)場(chǎng)設(shè)計(jì)公司合作。在合作過(guò)程中,兩家單位分別出具自己為主的方案,相互建議對(duì)方方案。為此,清華團(tuán)隊(duì)的主要成員(李道增、胡紹學(xué)、朱文一、莊惟敏、吳耀東、盧向東)還到巴黎訪(fǎng)問(wèn),與安德魯團(tuán)隊(duì)協(xié)商。

“劇場(chǎng)的古典主義的精髓深深地扎根在李先生的心中。嚴(yán)格的幾何關(guān)系構(gòu)圖、精細(xì)的立面細(xì)部、豐富的雕塑、空間秩序、功能應(yīng)對(duì),都是李先生在劇場(chǎng)設(shè)計(jì)中堅(jiān)持的。”清華大學(xué)建筑學(xué)院副教授盧向東回憶道,“那次參訪(fǎng)過(guò)程中,我們參觀了巴黎數(shù)個(gè)劇場(chǎng),其中有巴黎歌劇院、巴士底歌劇院。在巴黎歌劇院,李先生激動(dòng)異常,我想,他終于親身體會(huì)了這個(gè)神交已久的經(jīng)典劇場(chǎng)。”李道增興奮地不停拍照,給大家講解這個(gè)劇場(chǎng)設(shè)計(jì)的故事。院方帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在歌劇院舞臺(tái)上上下下參觀,李道增不顧年紀(jì)已高和自己的身體狀況,堅(jiān)持與年輕人一起爬上巴黎歌劇院的臺(tái)塔參觀。他看得很仔細(xì),問(wèn)得也很專(zhuān)業(yè)。彼時(shí)還是青年教師的盧向東在一旁聽(tīng)著,感覺(jué)上了一堂生動(dòng)的劇場(chǎng)課程。

最終李道增提出了一個(gè)結(jié)合佛教壇城和九宮格構(gòu)思的設(shè)計(jì)方案,得到大家高度認(rèn)可。這個(gè)方案的主要?jiǎng)?chǎng)布局依然是他在80年代可研方案時(shí)的樣式,三個(gè)劇場(chǎng)一字排開(kāi),南北朝向。但是此時(shí)的新方案增設(shè)了一個(gè)圓形的巨大圍廊,圍廊周邊是巨大的水面,圍廊、水面、劇場(chǎng)三者之間構(gòu)建了復(fù)雜豐富的室內(nèi)外空間,與周邊的環(huán)境具有良好的契合關(guān)系。同時(shí),方案本身也高度結(jié)合了東西方文化的內(nèi)在精華,無(wú)論在形式上還是在空間上,既有西方古典建筑的氣息,又有東方建筑文化的韻味,反映了其高超的設(shè)計(jì)水平和學(xué)術(shù)功底。

李道增院士與國(guó)家大劇院模型

在這段嘔心瀝血的競(jìng)賽過(guò)程中,李道增幾乎付出了全部身心,期間曾多次重病,甚至危及性命,但是什么都不能阻止他參加競(jìng)賽的決心。“雖然最終很遺憾未能作為實(shí)施方案,但是這個(gè)方案反映了先生不斷突破自己的追求,讓人肅然起敬。”盧向東說(shuō)。

從而立的血?dú)夥絼偟焦畔〉摹?span style="text-align: justify; text-indent: 28px;">從心所欲”,四十年的等待并沒(méi)有消磨掉李道增對(duì)建筑的熱愛(ài)。無(wú)論是設(shè)計(jì)國(guó)家大劇院、天橋劇場(chǎng)、兒童藝術(shù)劇院還是后來(lái)的新清華學(xué)堂,每當(dāng)有了任務(wù),他便沉醉于其中,廢寢忘食、沒(méi)日沒(méi)夜地工作,“對(duì)設(shè)計(jì)達(dá)到癡迷的狀態(tài)”;每當(dāng)講解劇場(chǎng)設(shè)計(jì)理念和構(gòu)思時(shí),他總會(huì)結(jié)合戲劇的發(fā)展娓娓道來(lái),雙眼閃閃發(fā)光,表情豐富、手舞足蹈,整個(gè)人仿佛也融入了劇場(chǎng)中的戲劇藝術(shù)家的表演之中。

夫人石青曾問(wèn)先生:“做了這么多(建筑),你最喜歡哪個(gè)啊?”李道增回答說(shuō):“蓋起來(lái)的我都喜歡,沒(méi)有蓋,我雖然很遺憾,但是我也都很喜歡。”

川澤納小,所以成其深厚;山岳藏微,所以就其博大。一切成就的獲得都是李道增多年沉穩(wěn)努力、日積月累的結(jié)果,《西方戲劇劇場(chǎng)史》專(zhuān)著是最好的例證。自1958年始至1999年,他匯集四十余年國(guó)內(nèi)外訪(fǎng)問(wèn)、調(diào)研所得的學(xué)術(shù)積累,出版了這部150余萬(wàn)字、近1500幅插圖的煌煌著作。該書(shū)橫跨戲劇與建筑兩個(gè)學(xué)科,融人文與科技于一體,史料翔實(shí),被公認(rèn)為是他對(duì)劇場(chǎng)研究所作的重要貢獻(xiàn)。

“建筑師得像裁縫一樣”

上世紀(jì)80年代,生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的思潮在國(guó)內(nèi)開(kāi)始熱起來(lái)。早在80年代初,李道增就在《建筑學(xué)報(bào)》上發(fā)表的論文中指出,中國(guó)的建筑應(yīng)該走結(jié)合國(guó)情的因地制宜的道路,并提出“新制宜主義”的理論觀點(diǎn)。這一觀點(diǎn)被認(rèn)為是我國(guó)那個(gè)時(shí)期較早關(guān)注生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展,并上升到理論高度的學(xué)術(shù)思想之一。李道增主張“因地、因事、因時(shí)制宜”,追求在歷史、人文和自然環(huán)境共同作用下,把人和房子的自然關(guān)系調(diào)整到最佳狀態(tài)。其設(shè)計(jì)思路概括出來(lái)則是“情理之中,意料之外;得體切題,兼容并蓄;妙在似與不似之間,且強(qiáng)調(diào)細(xì)部設(shè)計(jì)。”

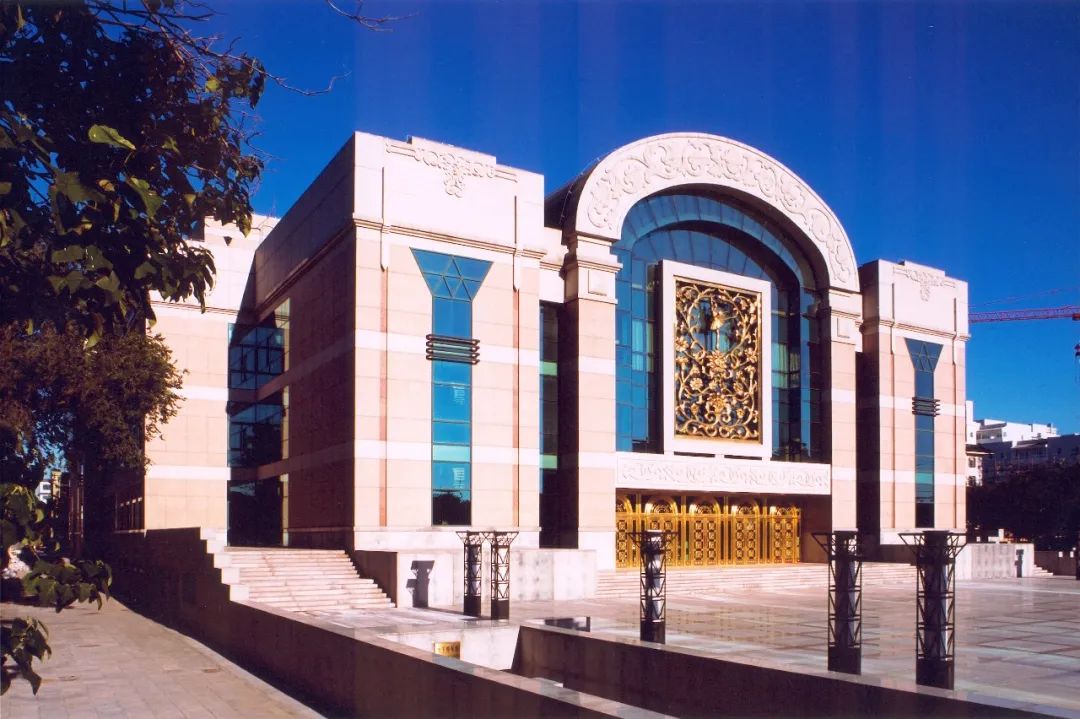

北京天橋劇場(chǎng)

在那個(gè)年代里,我國(guó)新建和改建劇場(chǎng)達(dá)數(shù)百個(gè),連一些縣城也擁有了大劇院,其中60%以上占地面積在1萬(wàn)到5萬(wàn)平方米之間。而李道增看來(lái),劇場(chǎng)規(guī)模太大并不可取。他一生堅(jiān)持,建筑師得像裁縫一樣,講究“量體裁衣”,神居于形。“有很多建筑師他不甘于做服務(wù)工作,好像是你必須聽(tīng)我的,這顛倒過(guò)來(lái)了。”李道增說(shuō)。

獲“首都十佳優(yōu)秀公建方案”第一名的天橋劇場(chǎng)方案,便是“新制宜主義”思想指導(dǎo)下“量體裁衣”的作品之一。“酒族戲鼓天橋市,多少游人不憶家”是當(dāng)年對(duì)天橋“場(chǎng)所精神”生動(dòng)的寫(xiě)照。李道增認(rèn)為。天橋留在老北京腦海中最突出的印象,就是下層平民百姓重要的活動(dòng)場(chǎng)所,既“雜”且“精”,為以雜取勝、以精取巧、中西合璧、土洋結(jié)合的民俗文化發(fā)祥地。因此,他運(yùn)用了既簡(jiǎn)潔、明快、大方、莊重,又豐富、細(xì)膩、活潑、可親的兼有北京地方色彩與時(shí)代精神的造型手法,來(lái)表現(xiàn)劇場(chǎng)的高雅與民俗相結(jié)合的藝術(shù)特色。

在考慮觀演關(guān)系的同時(shí),李道增還將劇場(chǎng)看作一個(gè)復(fù)雜的、需要經(jīng)營(yíng)的綜合體。在天橋劇場(chǎng)的設(shè)計(jì)中,他多次帶著團(tuán)隊(duì)與著名芭蕾舞藝術(shù)家趙汝蘅等眾多使用方討論設(shè)計(jì),非常尊重使用方的意見(jiàn)。了解到芭蕾舞演員在上場(chǎng)前需要熱身,因此將一個(gè)大排演廳安排在舞臺(tái)后方,化妝間布置在周?chē)苑奖愕却蠄?chǎng)的演員在排演廳練習(xí)熱身、就近上場(chǎng);考慮到劇場(chǎng)接團(tuán)時(shí)演員的住宿和餐飲,主動(dòng)提出增設(shè)演員宿舍和餐廳等等。這個(gè)做法也為隨后臺(tái)州市文化藝術(shù)中心的實(shí)際使用起了很好的作用。

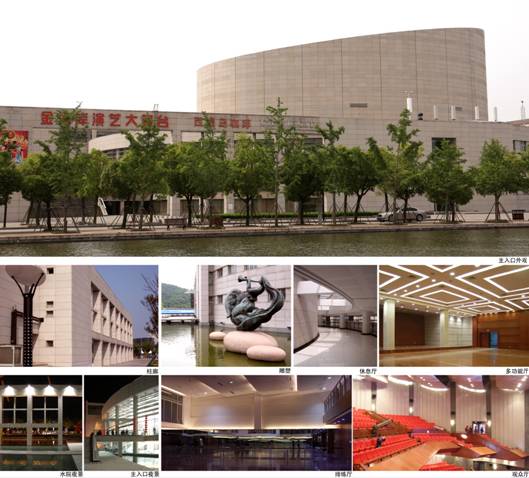

臺(tái)州市文化藝術(shù)中心

臺(tái)州市文化藝術(shù)中心位于臺(tái)州市新區(qū)文化廣場(chǎng)東南側(cè),包括一個(gè)1080座的劇院和培訓(xùn)中心等一系列文化設(shè)施。建筑的天際線(xiàn)與周?chē)剿h(huán)境的輪廓線(xiàn)遙相呼應(yīng),充分體現(xiàn)文化藝術(shù)類(lèi)建筑的特征,造型活潑。使用當(dāng)?shù)厥淖鰹橹饕怙椕娌牧希岳取颉w、內(nèi)外庭院相互穿插組合成輕松自由的建筑群體,運(yùn)用水面、雕塑、浮雕墻面組織外部空間,多種藝術(shù)形式的交匯融合使文化中心的藝術(shù)主題更加突出。同時(shí)重視廣場(chǎng)上四幢建筑之間的總體協(xié)調(diào),并利用墻、廊、統(tǒng)一材質(zhì)等共同的造型元素營(yíng)造既多樣又統(tǒng)一的總體形象,是對(duì)以西方現(xiàn)代建筑語(yǔ)言表達(dá)中國(guó)建筑空間特質(zhì)的一次探索。

李道增遵循安全、實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀的原則,結(jié)合臺(tái)州實(shí)際情況,回歸建筑創(chuàng)作的基本原點(diǎn),建成節(jié)地、節(jié)資、節(jié)能的多用途文化藝術(shù)中心。運(yùn)營(yíng)以來(lái),臺(tái)州市文化藝術(shù)中心已達(dá)到全年滿(mǎn)負(fù)荷演出并自負(fù)盈虧,與一些求大求全、求特求奇、依靠政府貼補(bǔ)運(yùn)營(yíng)的劇場(chǎng)形成鮮明對(duì)照。

對(duì)于學(xué)術(shù)和創(chuàng)作,李道增總是以最充滿(mǎn)激情的狀態(tài)去吸收、去涉獵、去鉆研、去傳播,時(shí)刻關(guān)注學(xué)科前沿和熱點(diǎn)問(wèn)題。1982年即發(fā)表過(guò)符合可持續(xù)發(fā)展思想的論文“重視生態(tài)原則在規(guī)劃中的運(yùn)用”,1985年在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先開(kāi)設(shè)“環(huán)境行為學(xué)概論”(已出版同名著作)學(xué)位課程,將研究領(lǐng)域擴(kuò)展至可持續(xù)發(fā)展生態(tài)建筑。

作為建筑學(xué)院原院長(zhǎng)的他,又是一位理念鮮明、頭腦清晰的學(xué)科帶頭人,“一個(gè)學(xué)校不能隨波逐流,應(yīng)該成為指南針、智囊團(tuán),引導(dǎo)發(fā)展。”李道增總和學(xué)生們講:“梁先生說(shuō):‘建筑師的知識(shí)領(lǐng)域要很廣,要有哲學(xué)家的頭腦、社會(huì)學(xué)家的眼光、工程師的精確與實(shí)踐、心理學(xué)家的敏感、文學(xué)家的洞察力……但是最本質(zhì)的,他應(yīng)當(dāng)是一位有文化修養(yǎng)的綜合藝術(shù)家’。”他從梁思成那里繼承了清華建筑辦學(xué)的思想,也用這一思想領(lǐng)導(dǎo)清華建筑學(xué)院的發(fā)展,指導(dǎo)學(xué)生成長(zhǎng)成才。

“春風(fēng)化雨樂(lè)未央”

李道增對(duì)學(xué)術(shù)的嚴(yán)謹(jǐn),是他的學(xué)生們都充分領(lǐng)教的。

現(xiàn)任建筑學(xué)院院長(zhǎng)、中國(guó)工程院院士莊惟敏教授,在博士在讀期間赴日本千葉大學(xué)進(jìn)行博士生聯(lián)合培養(yǎng),專(zhuān)攻《建筑計(jì)畫(huà)》。建筑計(jì)畫(huà)(即建筑策劃)是關(guān)于建筑設(shè)計(jì)前期研究的工作,涉及各建筑相關(guān)因素的分析、評(píng)價(jià)和論述,其目的是研究、歸納和分析推導(dǎo)出建設(shè)項(xiàng)目科學(xué)合理的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)以指導(dǎo)建筑設(shè)計(jì),避免建設(shè)項(xiàng)目在一開(kāi)始出題的錯(cuò)誤。近幾十年來(lái)該研究在西方興起,被稱(chēng)為Architecture Programming,開(kāi)創(chuàng)了建筑學(xué)領(lǐng)域的一個(gè)新的學(xué)術(shù)方向。盡管英文和日文對(duì)其都已有明確的文字表達(dá),但在中國(guó)還是很不明確,如何定義和明確它的中文表達(dá),李道增非常謹(jǐn)慎和認(rèn)真。

“先生認(rèn)為這是建筑學(xué)的學(xué)術(shù)問(wèn)題,更是一個(gè)學(xué)科發(fā)展的體系問(wèn)題。”當(dāng)時(shí)莊惟敏的論文已經(jīng)有了基本雛形,李道增在和他多次的通信往來(lái)中一直探討標(biāo)題的表述,“事實(shí)上就是對(duì)該研究方向和理論體系的中文名詞表達(dá)的討論。當(dāng)時(shí)對(duì)Architecture Programming(建筑計(jì)畫(huà))臺(tái)灣已經(jīng)有學(xué)者翻譯為‘企劃和計(jì)劃’,為此先生參閱了大量的英文、日文資料,了解國(guó)外發(fā)展的背景,并結(jié)合中國(guó)的國(guó)情進(jìn)行分析,特別邀請(qǐng)當(dāng)時(shí)時(shí)任建設(shè)部政策研究中心主任的林志群先生和建設(shè)部設(shè)計(jì)局局長(zhǎng)張欽楠兩位資深學(xué)者一同探討中文名稱(chēng)的界定問(wèn)題。經(jīng)過(guò)慎重的分析,最終確定‘建筑策劃’的中文表達(dá),而我的論文題目《建筑策劃論——設(shè)計(jì)方法學(xué)的探討》也就最后確定下來(lái)。”

建筑策劃的理論也因此受到國(guó)內(nèi)建筑界的關(guān)注,經(jīng)過(guò)幾十年的研究、實(shí)踐和理論積累,建筑策劃已經(jīng)成為當(dāng)今建筑學(xué)學(xué)科體系中的一個(gè)重要知識(shí)組成,成為注冊(cè)建筑師考試中一項(xiàng)重要的知識(shí)要點(diǎn),建筑策劃也被納入《建筑學(xué)名詞》。

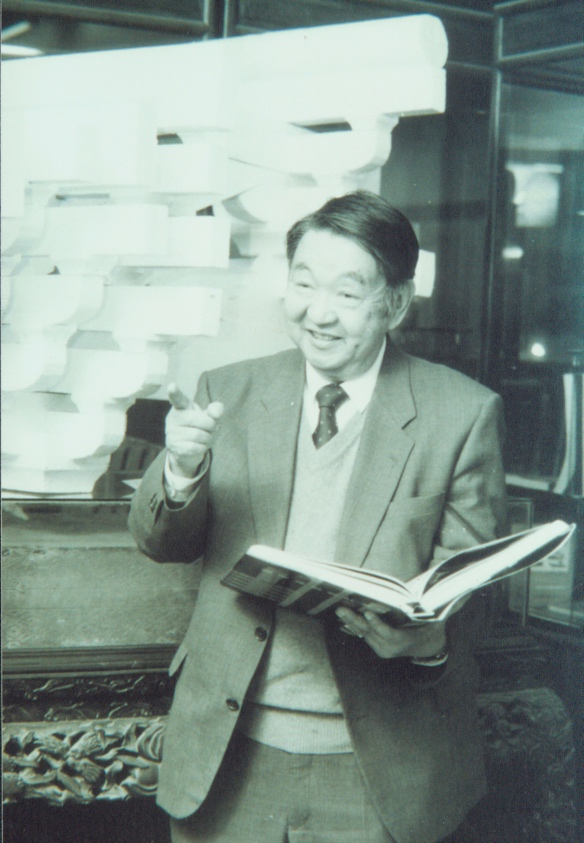

李道增院士參加“學(xué)術(shù)人生”訪(fǎng)談

畫(huà)圖是建筑的基本功,學(xué)生們都知道李先生做設(shè)計(jì)、畫(huà)圖即好又快,是一位身懷絕技的“高人”。天橋劇場(chǎng)地處鬧市,且地段狹窄,如何將復(fù)雜的功能和空間安排妥當(dāng)?李道增將方案草圖繪制得非常細(xì)致,將半透明的草圖紙覆蓋在有網(wǎng)格的坐標(biāo)紙或底圖上進(jìn)行工作。多數(shù)草圖都是用尺規(guī)完成,有鉛筆線(xiàn)條也有墨水線(xiàn)條,修改之處的痕跡明顯,或者用涂改液覆蓋后再畫(huà),甚至局部粘上另外一張紙繼續(xù)畫(huà)。

在1993年后,計(jì)算機(jī)運(yùn)用開(kāi)始進(jìn)入到設(shè)計(jì)領(lǐng)域,李道增敏銳地察覺(jué)到它將對(duì)建筑設(shè)計(jì)帶來(lái)的巨大影響,從自己的科研經(jīng)費(fèi)中購(gòu)買(mǎi)當(dāng)時(shí)最好的計(jì)算機(jī),讓學(xué)生們學(xué)習(xí)使用。但他依然是拿著異常工整的手繪草圖,讓學(xué)生在計(jì)算機(jī)上繪制正式圖。

“李先生饒有興趣地坐在我們一旁,盯著屏幕,看著我們點(diǎn)擊鼠標(biāo)、敲擊鍵盤(pán)、將圖輸入,時(shí)不時(shí)提出修正意見(jiàn)。當(dāng)看到屏幕上一些有趣的繪圖命令執(zhí)行結(jié)果時(shí),李先生會(huì)天真般地樂(lè)不可支。他常常一坐就是半天,甚至一整天。”盧向東說(shuō)道。

“采得百花成蜜后,為誰(shuí)辛苦為誰(shuí)甜。”不善言表的李道增,總是這樣把對(duì)學(xué)生的關(guān)愛(ài)默默融在行動(dòng)之中,學(xué)術(shù)上嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)沒(méi)有絲毫的馬虎,精神上給予充分的理解和鼓勵(lì)。

1993年,莊惟敏赴美短期考察。李道增知道后很高興,耐心地向他介紹應(yīng)該去哪個(gè)學(xué)校訪(fǎng)問(wèn),去哪個(gè)建筑參觀,還給寫(xiě)下了小兒子在美國(guó)的住宅地址,告訴莊惟敏可以去那里暫住,并細(xì)心地告知該乘哪路汽車(chē)、到哪站下車(chē)、下車(chē)站的情景和地點(diǎn)特征,同時(shí)給他看小兒子的照片和家人的照片,關(guān)照之細(xì)致令莊惟敏深深感動(dòng)。

莊惟敏動(dòng)容地說(shuō):“后來(lái)聽(tīng)說(shuō)李先生為此專(zhuān)門(mén)給他的小兒子打電話(huà),告訴他我的詳細(xì)行程,以及囑咐他到車(chē)站去接我,怕我一個(gè)人人生地不熟找不清方向。他就像長(zhǎng)輩囑咐出遠(yuǎn)門(mén)的孩子一樣,事無(wú)巨細(xì),詳盡周到。”

“匠人營(yíng)國(guó),方九里,旁三門(mén)。國(guó)中九經(jīng)九緯,經(jīng)涂九軌。左祖右社,前朝后市,市朝一夫……”七十余載風(fēng)雨,李道增同清華大學(xué)建筑系一道走來(lái)。前人栽樹(shù),后人乘涼。系館舊貌換新顏,依然青枝綠葉。被評(píng)為校級(jí)精品課的“環(huán)境行為學(xué)”交換接力棒,依然書(shū)聲瑯瑯。上百頁(yè)教案工整謄寫(xiě),牛皮紙袋里投影膠片張張精美,建筑學(xué)院的辦學(xué)理念在師生間代代傳承。百年學(xué)堂翻開(kāi)新篇章,依然是師生心中最向往的藝術(shù)殿堂。悠悠時(shí)光里,喚起莘莘學(xué)子心底對(duì)美的渴望。

“學(xué)校百年誕辰的第二天,我正在清華設(shè)計(jì)院門(mén)口等人,突然身邊有一輛電瓶單車(chē)疾馳而來(lái),我定睛一看,吃了一驚,原來(lái)騎車(chē)人是李先生。”

莊惟敏回憶道:“我原本以為是李先生心情高興,偶爾騎著放松一下,可誰(shuí)知那以后電動(dòng)單車(chē)就成了李先生上下班的代步工具了,而且騎行的速度并不慢。要知道那時(shí)的李先生已經(jīng)是81歲高齡了。”

謙謙仁者,為也欣欣,退也融融。

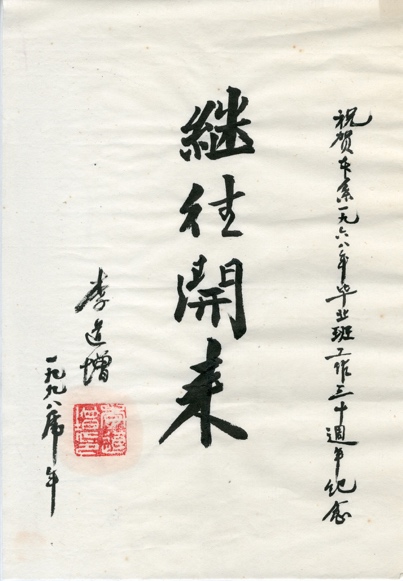

李道增祝賀建筑學(xué)院1968年畢業(yè)班工作30周年紀(jì)念

參考資料:李道增《一代宗師的光和熱》;文愛(ài)平《李道增:謙謙學(xué)者》;張瑞《李道增:建筑學(xué)者的文化使命》;微信公眾號(hào)“清華大學(xué)新清華大學(xué)堂”趙洪《您對(duì)美的追求將鐫刻在新清華學(xué)堂的時(shí)光里——追思李道增先生》;微信公眾號(hào)“THAD清華建筑設(shè)計(jì)院”《THAD緬懷|李道增院士的四個(gè)代表作品》;劉亦師“石青訪(fǎng)談?dòng)涗洝薄?/span>

編輯:李華山

審核:程曦