從精深學習、到學術追夢、到創(chuàng)新教育

——記中國科學院新當選院士、清華錢學森力學班首席教授鄭泉水

學生記者 張同順 攝影 楊敏

鄭泉水

2019年11月,清華大學航天航空學院工程力學系教授鄭泉水當選為中國科學院院士。

儒雅、健談、幽默、風趣。

作為學者,他把科研推到巔峰;作為師者,他把育人做到極致。

成功者都有驚人的相似之處,又有與眾不同的特質。鄭泉水的相同與不同從這里開始……

求學:精深學習,一學期突破一門課

大學時期的鄭泉水

鄭泉水出生在江西撫州金溪縣的一個小鎮(zhèn),家傍江西第二大河——撫河,由于交通閉塞,物資缺乏,鄭泉水最大的夢想就是長大了能為家鄉(xiāng)修一座橋。

1977年恢復高考給鄭泉水燃起了希望。雖然缺少復習材料,化學、英語這些科目基本沒怎么學習過,數(shù)學也只復習了幾何,但憑著總成績,鄭泉水還是幸運地被江西工學院(現(xiàn)南昌大學)錄取,攻讀土建專業(yè)。

入學不久,鄭泉水就得知自己入學成績很差,不少同學是從老三屆上來的,基礎非常扎實。一次機緣巧合下他閱讀到《愛因斯坦傳》,愛因斯坦首次大學入學考試失敗;大學期間把還沒有列入物理課程體系的Maxwell電磁場論搞得很透,理解甚至超過了老師;大學就發(fā)表論文等經(jīng)歷,極大地激發(fā)了鄭泉水,并影響了他數(shù)十年的選擇和堅持。鄭泉水心想,所有科目一起追肯定不行,畢竟能力精力有限,一學期主攻一門課,一門一門地把基礎補上來,這種方法是最可行的吧?

就這樣,大一數(shù)學、大二物理、大三力學,鄭泉水按照一學期精深學習(大部分為自學高難度內容)一門課的節(jié)奏,在目標引導下長驅直入,通過自學提前考試或老師特許免除考試的方式,完成了大部分與數(shù)學、物理和力學相關的主干課程。

當時未加多想,鄭泉水后來發(fā)覺,其實這就是精深學習的方法。鄭泉水表示,一段時間的精深學習下來,受愛因斯坦經(jīng)歷激勵,他把興趣點放在了以建立力學公理化體系為宗旨的“理性力學”上,大三便自學完成了研究生都認為高難度的“張量分析”和北大郭仲衡先生的“非線性彈性理論”。1981年,讀大三的鄭泉水在《江西工學院學報》上發(fā)表了一篇研究論文,而當時整個工學院發(fā)表過論文的老師寥寥可數(shù)。

科研:先做到極致、再開創(chuàng)一個方向

鄭泉水主持第二屆國際超滑學術會議(2019)

鄭泉水從1982年大學畢業(yè)留江西工學院任教,到1993年調入清華大學擔任教授至今,在科研道路上,已經(jīng)走過了近40年時間。這近40年,鄭泉水把它分成前后各20年兩個階段。“第一階段創(chuàng)建了一個理論體系,第二階段開辟了一個技術領域。” 鄭泉水說。

大學畢業(yè)后,鄭泉水依舊選擇繼續(xù)在“張量理論”上深挖。他報考了北京大學應用數(shù)學專業(yè)的研究生,但因政治不及格沒有考上。幸運的是,北大的郭仲衡院士很欣賞他,破格錄取,讓他以在職碩士進修的方式繼續(xù)深造。1989年,他直接申請了清華大學固體力學專業(yè)博士學位,師從黃克智院士。1990~1993年,他繼續(xù)前往英國、法國和德國做訪問研究。鄭泉水回憶,2000年前他創(chuàng)建了研究各向異性和非線性力學的關鍵基礎,即現(xiàn)代張量表示理論的完整體系,得到了廣泛的應用。他本人則利用對張量尤其是高階張量的獨特技能,解決了若干長期困惑學術界的難題,如140多年沒解決的連續(xù)介質力學Cauchy平均轉動難題和困惑細觀力學40年的基石性難題----非橢球夾雜Eshelby問題等。2004 年,鄭泉水作為第一獲獎人以《張量函數(shù)表示理論與材料本構方程不變性研究》獲得國家自然科學二等獎。

“選擇一個感興趣的方向把它做到極致,站在高處,你就會有不同的視野。”鄭泉水表示,對“張量”的研究他已經(jīng)達到國際頂端,當你站在頂端時不僅能接觸到這個領域最優(yōu)質的資源,還能獲得勇氣和自信,給你的繼續(xù)研究奠定基礎。

如果說鄭泉水的前20年是圍繞著“張量”,那么后20年,他的方向就轉到了結構超滑。

當他還沉迷在對“張量”頂峰的修修補補時,他的師友、英國皇家學會會員A.J.M Spencer的一席話喚醒了他:“泉水,‘張量’已經(jīng)被你做封閉了,你為什么還做?”從1998年起,鄭泉水開始思考下一個研究方向的問題。這個轉折具有巨大的挑戰(zhàn)和風險,是從理論研究到實驗研究,是從解決已知難題、創(chuàng)建系統(tǒng)性理論,到進入未知“不可能”,開辟和定義技術新領域。

2000年鄭泉水闖入了當時還不存在的納米力學;兩年后,鄭泉水終于逐漸找到并聚焦到了他真正的長期研究激情:結構超滑(即固體接觸“零”摩擦、零磨損)技術。這是一個具有巨大應用潛力的技術,據(jù)統(tǒng)計,全球約1/4的一次性能源因摩擦而損耗,約80%的器件失效由磨損而引起,摩擦磨損可能導致無法發(fā)明創(chuàng)造出很多微納器;結構超滑為革命性地幫助解決這些問題提供了可能。

在鄭泉水之前,人們認為不可能實現(xiàn)微米尺度及以上尺度的結構超滑。2008年,鄭泉水團隊在世界上首次實驗觀察到了微米尺度結構超滑;2012-2013年,鄭泉水團隊證實了微米至厘米結構超滑的存在,從而完全顛覆了人們的有關認識。2017年,鄭泉水作為第一獲獎人以《范德華層狀介質的滑移行為和力學模型》獲得國家自然科學二等獎。2018年,鄭泉水等教授在《自然》(Nature)上發(fā)表了題為“跨尺度的結構超滑和超低摩擦”的展望綜述,再一次表明了其在結構超滑的引領地位。2019年,深圳市和清華大學設立了全世界第一個結構超滑技術研究所,致力于催生基于結構超滑技術的革命性產品,尤其是應用極其廣泛的超滑微開關、微發(fā)電機、微機電系統(tǒng)、微傳感器、下一代存儲器等等。

育人:“錢班”十年,把學研方法傳下去

鄭泉水夫婦等與“錢班”同學野營(2017)

師者,所以傳道受業(yè)解惑也。整個1980年代,鄭泉水受到了楊德品(南昌大學)和黃克智(清華大學)等多位老師極大的鼓勵和幫助,從此許下了重視人才培養(yǎng)的一生心念。進入新世紀后,作為清華老師,最讓鄭泉水魂牽夢繞的是育人,尤其是他耕耘了十年的“錢學森力學班”。

鄭泉水表示,因為愛因斯坦,他學習和了解到猶太人的教育,發(fā)現(xiàn)自己的學習和科研方法與猶太人的教育十分相似——幫助小孩發(fā)現(xiàn)他最喜歡的東西,然后給他最好的資源,找最好的老師。

1993年調入清華任教后,鄭泉水發(fā)現(xiàn)一個問題,清華的學生極聰明,卻不夠主動,缺少研究的激情。

對科研沒有興趣,肯定出不了好成果。為了改變這種情況,2002年,從未想過從事管理工作的鄭泉水主動請纓當了固體力學研究所所長,想通過研究所的教學科研實踐,探索出一條激發(fā)學生科研興趣和創(chuàng)新學習的路子。

2009年,在研究所教學實驗的基礎上,他找教授們商討,向校領導建議進行一次改革,在學校的層面建立一種獨特的教育模式。恰巧清華正在醞釀以培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才為目的的“清華學堂人才培養(yǎng)計劃”,“錢學森力學班”(簡稱“錢班”)就在這樣的背景下誕生了。

作為“錢班”首席教授,鄭泉水擔負著制定“錢班”培養(yǎng)方案、組織協(xié)調項目實施的重任。鄭泉水希望,“錢班”的學生能用大一、大二兩年的時間,矯正原有的應試思維,學精學深學專基礎課;大三開始能用問題帶入的方式展開通過研究學習;大四能在全球性平臺上得到交流和鍛煉。

經(jīng)過6年的實踐,“錢班”實現(xiàn)了對課時的大刀闊斧的改革。“我們的課程設置是6個學期18門核心課程,也就是一個學期三門核心課。但是,我一直鼓勵學生每學期精學一門。”鄭泉水認為,學好一門課不僅要把書從厚學薄,要學成幾頁紙,甚至學成一張圖。

當然,找到好導師也非常重要。鄭泉水認為,一個不好的老師,會扼殺一個學生的創(chuàng)造力。所以,“錢班”的導師在全球精挑細選,邀請那些有教育理想、能夠呵護學生創(chuàng)新思維、真正想幫學生找到自己興趣和學習科研方法的大師。

2019年已是“錢班”十年。讓鄭泉水很欣慰的是,在“錢班”上百位來自全校、全球的志同道合老師共同努力下,“錢班”培養(yǎng)了一批在力學和工程前沿交叉領域極富創(chuàng)造力、極富創(chuàng)新潛力的學術英才,基本形成了一整套突破性、卓有成效的大工科拔尖人才培養(yǎng)模式,在國內外獲得了高度聲譽,于2018 年獲得國家級教學成果一等獎。

“我對2013級學生胡脊梁印象深刻,他專攻于細胞力學,為了完成一篇論文,他一年時間學了20門研究生的課程。這個學生在‘錢班’成績一般,但是他用論文一樣可以證明自己,最后,MIT、斯坦福,加州理工都給他發(fā)來了Offer。” 鄭泉水說,這是他潛心“錢班”培養(yǎng)最受啟發(fā)的案例之一。

未來:做最懂創(chuàng)新人才培養(yǎng)的科學家

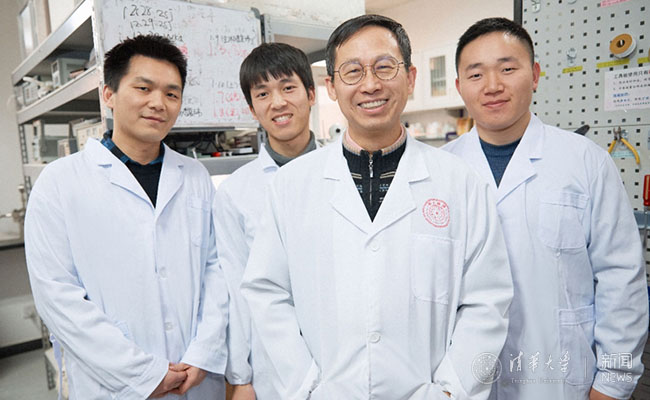

鄭泉水與學生們在一起(2019)

“錢班”的教育實驗對鄭泉水來說只是開始,幾年前,“錢班+”的概念在他腦海里醞釀而生。

鄭泉水非常推崇盧瑟福教授所領導的英國劍橋大學卡文迪什實驗室。成立于1871年的卡文迪什實驗室,是迄今全球培養(yǎng)出諾貝爾獎獲得者最多(30多位)的實驗室。

鄭泉水的想法是,“錢班”的生源全部來自清華,但未來的“愛因斯坦”“喬布斯”“任正非”們在現(xiàn)在的高考體系下,很難進到清華。他的設想是,未來建立一個開放創(chuàng)新學院,真正聚“天下英才”而育之。現(xiàn)在,他已經(jīng)開始和一些教授探討這個想法,爭取清華大學和深圳市一起做這個事情,構建一個依托多個大學組成的網(wǎng)絡,吸引這么一批極富創(chuàng)新潛質的學生,由各高校和開放創(chuàng)新學院共同培養(yǎng),打造中國的“卡文迪什實驗室”。

在獲得院士的榮譽不久,另一榮譽“寶鋼優(yōu)秀教師特等獎”隨后而至。作為學者和師者,這些榮譽,不僅代表了鄭泉水潛心科研和教學的從前,也代表了他科研和教學的新起點。

編輯:曲田