飛氘和他的科幻王國(guó)

記者 高 原 學(xué)生記者 潘正道

飛氘近照。吳超 攝

飛氘,本名賈立元,清華大學(xué)人文學(xué)院在讀博士生,科幻作家。本科畢業(yè)于北京師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院,后跨專業(yè)考取文學(xué)院兒童文學(xué)專業(yè)碩士研究生,2010年考入清華大學(xué)人文學(xué)院中文系攻讀博士學(xué)位。自2003年起陸續(xù)在多家雜志發(fā)表科幻作品數(shù)十余萬字,先后出版短篇小說集《純真及其所編造的》、《講故事的機(jī)器人》、《中國(guó)科幻大片》。其中短篇小說《一個(gè)末世的故事》被收錄世界科幻奇幻年選《ALIA》,曾入圍第十屆“華語文學(xué)傳媒大獎(jiǎng)年度最具潛力新人”。

第二次見到飛氘,與上一次采訪他間隔了20個(gè)月。

他清瘦依舊,仿如一道“閃電”。不同的是,在這20個(gè)月里,他集結(jié)出版了兩本短篇小說集:《講故事的機(jī)器人》和《中國(guó)科幻大片》,同時(shí)他還在為以晚清科幻小說為主題的博士畢業(yè)論文忙碌著。這足見他內(nèi)心的力量與持之以恒的努力。

“飛氘”是他的筆名,他的本名是賈立元,我校人文學(xué)院文學(xué)系在讀博士生。在他身上,理工科的背景與濃厚的文學(xué)情結(jié)交織在一起;在他的故事里,總生活著許多悲壯的、唐·吉訶德式的英雄人物,他們?cè)跁r(shí)空的隧道里穿梭,在歷史的分支中走向另一個(gè)無極的終點(diǎn),一遍又一遍拷問著人類的生存困境而不得其解。

他的作品始終縈繞著悠悠的千古愁緒,以讀者的眼光投向他,他像是一位憂郁的詩(shī)人,孤獨(dú)而不屈地在不同維度的時(shí)光空間里尋找光明,但在現(xiàn)實(shí)生活中,他笑容溫暖和煦,與人交往單純不設(shè)防。

內(nèi)心住著一個(gè)唐·吉訶德

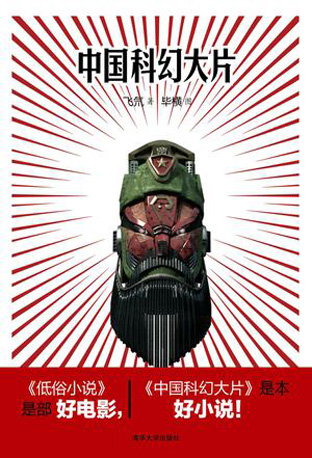

2013年10月,飛氘出版了自己的第三部短篇小說集《中國(guó)科幻大片》。

在這本書里,飛氘毫不吝嗇地?fù)]灑著充滿畫面感和藝術(shù)感染力的詞匯,講述了一個(gè)個(gè)荒誕不羈的“歷史故事”,于是有了坐著熱氣球登泰山、與未來世界相遇的孔夫子,有了一不留神把十個(gè)太陽(yáng)全部射落、沒辦法只能自己再造一顆的后羿,還有要建一座能裝下天下百萬寒士的超級(jí)廣廈的杜甫……

在飛氘天馬行空的世界里,現(xiàn)代科幻元素與中國(guó)古老的神話和歷史典故巧妙地結(jié)合起來。用他的話說,就是“架空”歷史,為他們?cè)诹硗庖粋€(gè)時(shí)空發(fā)展一次不同的相遇。

“你想表達(dá)什么?”

“好像也沒有什么特別深刻的寓意,就是為了寫著好玩。”在這個(gè)時(shí)候他似乎和所有普通的80后一樣,更專注于自己眼前熱愛的事情上,鮮少考慮它到底有什么意義。

同是科幻作家、曾任《瞭望東方周刊》雜志執(zhí)行總編的韓松卻沒有這樣簡(jiǎn)單地看:“讀飛氘的小說,或許會(huì)有一些調(diào)侃的感覺,但最后留在記憶里的卻是巨大的悲愴。他所塑造的一系列唐·吉訶德式的英雄,每一個(gè)故事都充滿傷懷和對(duì)生命的無奈,對(duì)人的渺小和滑稽發(fā)出震顫心靈的嗟嘆。”

飛氘坦承在他創(chuàng)作的過程中,受到了許多世界文學(xué)大家的啟發(fā),比如馬爾克斯、卡爾維諾和魯迅等。2012年秋天,飛氘在清華讀博時(shí)聽了一門討論《故事新編》的課,使他對(duì)這部作品有了新的認(rèn)識(shí),更感受到魯迅在寫作這些看似荒誕的故事時(shí)博大的情懷和嚴(yán)肅的用心。“我想把幻想的可能推到貌似無法無天的地步。當(dāng)然,調(diào)用一個(gè)族群對(duì)古老過去的自我講述,也隱含著某種企圖:想要挖掘或者探索一種可貴的精神,也就是《故事新編》里面的那些人,大寫的‘人’的精神!”

盡管這樣,當(dāng)他對(duì)這部凝結(jié)心血的作品作總結(jié)時(shí),仍在反復(fù)強(qiáng)調(diào)“有趣”的重要。“世上無趣的人太多了,實(shí)在受夠了。”為此,他甚至給這本書想過許多稀奇古怪的名字,比如《孔夫子搭乘熱氣球指南》或是《飛翔吧,貴妃!》。

在飛氘的所有作品中,《去死的漫漫旅途》不能不提,這是他迄今為止最長(zhǎng)的一部科幻小說,并即將單獨(dú)成冊(cè)出版發(fā)行。他說,這部小說受到了意大利著名女記者法拉奇《風(fēng)云人物采訪記》序言中一段話的啟發(fā):“我無法否認(rèn)我們的生存是由少數(shù)人決定的,是由少數(shù)人的幻想和反復(fù)無常決定的,是由少數(shù)人的能動(dòng)性和意愿決定的。”于是,他想寫一個(gè)少數(shù)派決定不了的故事,那就是讓一群不死者自我毀滅。“不死者”在科幻作品里稀松平常,但寫一群死不了的人想方設(shè)法去死,這在飛氘看來是一個(gè)寫起來很解渴的故事,而這部作品也洋溢著對(duì)生命最本質(zhì)困境的哲學(xué)思辨味道。

無論是一意孤行的國(guó)王將不死者的軀體湮滅在時(shí)間長(zhǎng)河中,還是《蝴蝶效應(yīng)》里中國(guó)的遠(yuǎn)古文明與現(xiàn)代西方電影文化的交匯重疊,飛氘的作品總讓讀者在時(shí)光凌亂的交叉中,仿佛手握絕世好劍,馳騁浩渺時(shí)空,酣暢淋漓,卻意味深長(zhǎng)。

理性與詩(shī)意并存

2002年,飛氘考入北京師范大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)。從小酷愛文學(xué)的他沒有放棄寫作。大二時(shí)他將一篇科幻習(xí)作《皮鞋里的狙擊手》寄給了《科幻世界》雜志,從此杳無音訊,半年后突然一張匯款單飄然而至,原來作品發(fā)表了!試水成功后,他沒有立即把心思轉(zhuǎn)到科幻寫作上,而是執(zhí)著地寫著校園青春文學(xué)。隔了一段時(shí)間,他重新有了靈感,在《科幻世界》上梅開二度才開始琢磨:為什么不把自己平時(shí)天馬行空、稀奇古怪的想法寫下來呢?從此,開始了他科幻創(chuàng)作之路。

本科畢業(yè)后,他選擇跨專業(yè)考取同校文學(xué)院兒童文學(xué)專業(yè)碩士研究生。2010年碩士畢業(yè)后,他來到清華人文學(xué)院攻讀文學(xué)博士學(xué)位。

從理工科學(xué)生到文學(xué)博士,在飛氘身上,無論是他的筆名還是他的人生經(jīng)歷,都同時(shí)體現(xiàn)了二者的錯(cuò)位與美好。

“我在嘈雜的教室中閉上眼,無聲地滑入夢(mèng)的深淵,一直墜落下去,做加速度為零的勻速運(yùn)動(dòng),直到某個(gè)來自另一個(gè)世界的聲音穿過若干光年的旅途到達(dá)我的聽覺中樞,輕飄飄地呼喚著我……”飛氘在自傳性質(zhì)的青春小說《純真及其所編造的》里對(duì)課間休息的的描述,無疑和“在清華食堂里選擇扇形30度的蔥油餅”的段子一樣,充滿了理性的詩(shī)意。

當(dāng)然,這樣的錯(cuò)位不止飛氘一人。有人說,沒有詩(shī)意的世界是無趣的。反之,沒有理性的世界是混亂的。科學(xué)與人文相倚,理性與詩(shī)意并存,才能構(gòu)成一個(gè)平衡的世界。

身為科幻作家,出版的第一本書卻是青春文學(xué)。飛氘常自我調(diào)侃:“當(dāng)有人談理性,我會(huì)談?wù)勎乃嚕挥腥苏勎乃嚕視?huì)說我是科幻作家。”當(dāng)然,他還會(huì)一本正經(jīng)地說:“盡管我是科幻作家,也無法擁有時(shí)光機(jī)。如果你能對(duì)現(xiàn)在的生活感到滿意,那就得感激全部的過去。”

下輩子我想做個(gè)機(jī)器人

“人在寫作時(shí)會(huì)有種快感。這種快感來自于創(chuàng)造,如果你確認(rèn)自己的文字被人喜歡,那就是更大的快感。”飛氘認(rèn)為寫作對(duì)他來說是不得不寫的欲望,是一種生存的方式。《純真及其所編造的》銘刻了青春的期待和迷茫,《去死的漫漫旅途》投射著專業(yè)和興趣之間的糾結(jié),每部作品都是對(duì)現(xiàn)實(shí)人生的折射與心靈的釋放。

文學(xué)科班的培養(yǎng)對(duì)他的寫作起到了很大的作用。他坦言,很多作品的靈感都與傳統(tǒng)文學(xué)作品及理解有著密不可分的關(guān)系。科幻于他,像是一道妙趣橫生的數(shù)學(xué)題,充滿智力的快感,而他更心儀的是文字的敘事藝術(shù)。當(dāng)然,他也喜歡搖滾,他認(rèn)為科幻和搖滾的氣質(zhì)都是一種不妥協(xié)、要反抗的精神,“科幻要有反骨”。

來到清華讀博之后,他幾乎每天都在圖書館老館二層的閱讀室“泡”上一段時(shí)間,在曹禺當(dāng)年寫作《雷雨》的地方閱讀、思考。現(xiàn)如今,他不僅是一位作者,也是一位科幻文學(xué)的研究者。“世界科幻的歷史可以追溯到兩百年前,而‘科學(xué)小說’出現(xiàn)在中國(guó),最早則是在1902年由梁?jiǎn)⒊壬鷦?chuàng)辦的《新小說》上,所以清華與科幻小說的淵源很深呀。”飛氘饒有興致地說。

除了讀書研究,他將自己留在華美的想象世界里,以一顆純真和敏感的赤子之心,希望終生與文字為伴。

他曾經(jīng)寫過一個(gè)動(dòng)人的故事,講的是從前有一位國(guó)王,創(chuàng)造了一個(gè)會(huì)唱歌的機(jī)器人,可以為他唱最好聽的歌。有一天,國(guó)王聽到一個(gè)傳說,在遙遠(yuǎn)的地方有個(gè)美麗的姑娘,她曾傷心欲絕,后來變成一尊雕像,如果誰的歌聲能打動(dòng)她,她就會(huì)復(fù)活。機(jī)器人歷盡了人世滄桑,千年之后,末日臨近,只剩下他和雕像時(shí),他終于懂得了愛,唱出了最用情的歌,雕像復(fù)活了。

“下輩子,我想做個(gè)機(jī)器人。”他說。

來源:《新清華》2013-12-13