多少堅(jiān)韌與良善,從來(lái)都伴征程中

——玉樹(shù)抗震小英雄尕朋清華成長(zhǎng)記

學(xué)通社記者 劉暢 張曉雨

“剛開(kāi)學(xué)有一天晚上寢室臥談,舍友都在暢談自己是當(dāng)初是怎么努力才考上清華,高中時(shí)對(duì)清華的認(rèn)識(shí)向往云云。然后話(huà)題轉(zhuǎn)到我這來(lái),我說(shuō)了一句,其實(shí)我在高考前兩個(gè)月前都沒(méi)還聽(tīng)說(shuō)過(guò)清華的名字。然后大家瞬間都沉默了。”在玉樹(shù)地震發(fā)生前,尕朋一直的夢(mèng)想是能夠考上中央民族大學(xué),這曾經(jīng)是在玉樹(shù)藏區(qū)的中學(xué)里幾乎代表著最高期許的高校。而與清華“邂逅”的這些年,注定將成為尕朋終生難忘的回憶。

2010年4月14日,一場(chǎng)地震讓讓全國(guó)的目光投向這個(gè)高原地域,也改變了尕朋的命運(yùn)。他是高中班里的班長(zhǎng),曾從廢墟中救出老師同學(xué)的“抗震小英雄”。四個(gè)月后,他第一次來(lái)到北京,成為玉樹(shù)藏族自治州歷史上第一個(gè)進(jìn)入清華的學(xué)生。曾經(jīng)的災(zāi)難給予他傷痛,也讓他有了超于常人的堅(jiān)韌和勇氣,更讓他堅(jiān)定了幫助他人的信念。

用堅(jiān)韌克服漢語(yǔ)和英語(yǔ)障礙

回憶起四年多的校園時(shí)光,“大學(xué)”對(duì)尕朋來(lái)說(shuō)是一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)斗。

剛進(jìn)入清華,尕朋面臨的最大挑戰(zhàn)是語(yǔ)言關(guān)。高中時(shí)尕朋上的是藏語(yǔ)班,漢語(yǔ)基礎(chǔ)相對(duì)比較差,進(jìn)入大學(xué),一些新潮的網(wǎng)絡(luò)名詞更是聞所未聞。

“表達(dá)同樣意思的一句話(huà),藏語(yǔ)和中文的結(jié)構(gòu)可能是完全相反的。”尕朋說(shuō),“一開(kāi)始跟舍友交流的時(shí)候,往往自己只能沉默。一方面是自己的表達(dá)能力本身不夠;另一方面,他們的那些話(huà)題,自己也從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。”

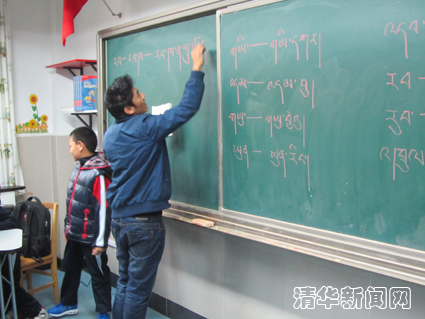

尕朋在玉樹(shù)支教。

但是這個(gè)堅(jiān)韌的藏族小伙子從來(lái)沒(méi)有放棄過(guò)。為了克服用漢語(yǔ)交流的障礙,尕朋曾在6個(gè)社團(tuán)中奔忙:開(kāi)會(huì)時(shí)經(jīng)常發(fā)言,站在講臺(tái)上支教,與同學(xué)們討教……尕朋上的每門(mén)課的老師,幾乎也都認(rèn)識(shí)這個(gè)經(jīng)常向他們請(qǐng)教學(xué)習(xí)問(wèn)題的皮膚黝黑的藏族小伙。

“讓自己感覺(jué)很幸運(yùn)的是,通過(guò)這樣的交流,跟很多老師都成為了朋友,現(xiàn)在還經(jīng)常聯(lián)系。”尕朋笑了笑,“一開(kāi)始自己在課堂上描述一個(gè)問(wèn)題,半天都不能解釋清楚,老師只好打斷我直接進(jìn)行解答。后來(lái)這種情況就少了,這就是進(jìn)步。”

這種適應(yīng)的過(guò)程是漫長(zhǎng)而艱難的。除了漢語(yǔ)學(xué)習(xí)以外,英語(yǔ)、電腦、信息化的各種設(shè)施,對(duì)于尕朋來(lái)說(shuō)都是全然陌生的事物。尕朋的輔導(dǎo)員孫劼提到,在宿舍熄燈后,尕朋常常會(huì)借院團(tuán)委學(xué)生會(huì)辦公室的鑰匙,再去努力多學(xué)幾個(gè)小時(shí)的英語(yǔ);法學(xué)院2010級(jí)的幾個(gè)英語(yǔ)好的同學(xué),每周也會(huì)輪流利用晚上的時(shí)間幫助他。一年時(shí)間從零學(xué)起,尕朋逐漸掌握了生活必需的信息技能,真正意義上地跟大學(xué)生活接上了軌。

尕朋在法學(xué)院的學(xué)弟,同樣是藏族的次旺多杰為尕朋的進(jìn)步感到吃驚,也深為欽佩。“三年前,尕朋還是個(gè)在生活中用漢語(yǔ)交流都有很大困難的學(xué)生;而現(xiàn)在,他喜歡看書(shū),熱愛(ài)演講,在語(yǔ)言表達(dá)和知識(shí)水平上的提升,超出了想像。”

在兩度輟學(xué)后走向堅(jiān)強(qiáng)

曾經(jīng)的苦難,讓這個(gè)藏族小伙過(guò)早的面對(duì)這個(gè)社會(huì)的現(xiàn)實(shí),也挑起了生活的擔(dān)子。

中學(xué)時(shí)代的尕朋曾因?yàn)槌林氐募彝ダщy,兩次輟學(xué)。第二次輟學(xué)時(shí),“高中的班主任將我從第二次輟學(xué)中拉回課堂,并且擔(dān)任班級(jí)的班長(zhǎng),那個(gè)班級(jí)就像一個(gè)大家庭一樣。每當(dāng)班里有落后或是違紀(jì)的情況,我著急得都會(huì)站在講臺(tái)上哭,然后下面也會(huì)跟著哭成一片。”

提到地震發(fā)生的時(shí)候,尕朋頓了頓,“地震帶來(lái)的影響固然無(wú)法消除。但是最后,班里所有同學(xué)都考上了大學(xué),在玉樹(shù)幾乎是一個(gè)奇跡。”

年紀(jì)漸長(zhǎng),尕朋在他人面前日漸顯得樂(lè)觀而剛毅。在校團(tuán)委學(xué)習(xí)實(shí)踐部少數(shù)民族組擔(dān)任組長(zhǎng)時(shí),他更是展現(xiàn)出了自己良好的領(lǐng)導(dǎo)能力。不復(fù)當(dāng)年的沉默,如今的尕朋在每個(gè)集體中都能跟大家打成一片。堅(jiān)韌成就了這個(gè)藏族小伙子現(xiàn)在的坦然自信。

本科四年級(jí)開(kāi)學(xué)時(shí),尕朋突然提出想延期一年畢業(yè)。這急壞了關(guān)心他的輔導(dǎo)員和同學(xué),擔(dān)心他是不是在學(xué)業(yè)上出現(xiàn)了新困難,是不是安逸于學(xué)校的環(huán)境而不敢走向社會(huì)。經(jīng)過(guò)幾次的深入交流,大家發(fā)現(xiàn),原來(lái)他是想再多花一年時(shí)間夯實(shí)專(zhuān)業(yè)課基礎(chǔ),同時(shí)在校內(nèi)外做一些志愿服務(wù)活動(dòng),以鍛煉能力為將來(lái)回家鄉(xiāng)工作做準(zhǔn)備。他的決定得到了大家的理解和支持,他的輔導(dǎo)員俞理曉甚至參與到他發(fā)起的“愛(ài)心海”公益項(xiàng)目的隊(duì)員,幫助他完善方案,聯(lián)系社會(huì)資源,還陪他一起回到青海開(kāi)展社會(huì)實(shí)踐,用實(shí)際行動(dòng)支持了他的選擇。

一切始之于“善”

在幾乎所有認(rèn)識(shí)尕朋的人眼中,他真正無(wú)愧于“公益達(dá)人”這個(gè)稱(chēng)號(hào)。“在大一下學(xué)期,我一口氣加了六個(gè)社團(tuán),絕大部分都是公益類(lèi)。”曾經(jīng)的尕朋是愛(ài)心公益協(xié)會(huì)和唐仲英愛(ài)心社的積極分子,幾乎每個(gè)周末他都會(huì)去支教,或是去福利院做義工。

在尕朋看來(lái),公益的信念正是根植于自己不斷接受他人幫助的幸運(yùn)之中:第一次輟學(xué),曾是小學(xué)班主任老師幫助他復(fù)學(xué)并給予經(jīng)濟(jì)上的扶住;當(dāng)家庭變故,生活困難時(shí),是尕朋的舅舅舅媽撫養(yǎng)了他;當(dāng)高中再次輟學(xué),并無(wú)望復(fù)學(xué)時(shí),是高中班主任老師給了他重返校園的機(jī)會(huì);當(dāng)大學(xué)里中到困難、思想迷茫的時(shí)候,是學(xué)校院系的領(lǐng)導(dǎo)老師,輔導(dǎo)員,班級(jí)同學(xué)、同鄉(xiāng)以及北京的朋友給了尕朋希望和動(dòng)力,讓他不斷進(jìn)步。

2013年寒假赴玉樹(shù)調(diào)查重建恢復(fù)實(shí)踐。

“比起在宿舍里看看電影消遣一個(gè)下午,出去做公益的時(shí)光顯然更有意義,也更有價(jià)值。這又何樂(lè)而不為?”

“何樂(lè)而不為”成了尕朋在采訪(fǎng)中的口頭禪。他相信,從事公益活動(dòng),自己獲得的相比付出的永遠(yuǎn)多得多。他記得一次去給懷來(lái)縣南水泉中學(xué)的孩子做講座,校長(zhǎng)和老師好不容易才把孩子集合到食堂里來(lái),一時(shí)吵吵嚷嚷,老師也顯得好無(wú)奈。而臺(tái)上的藏族小伙尕朋,顯然對(duì)孩子來(lái)說(shuō)更有吸引力。“你們知道我從哪來(lái)么?”、“你們想不想去草原啊?”孩子的好奇心被勾了起來(lái),自然而然也就安靜了。

在奉獻(xiàn)中,他收獲了快樂(lè),也意識(shí)到了自己身上的責(zé)任所在。在北京海淀有著一所特殊的學(xué)校,在那里就讀的學(xué)生,都是在玉樹(shù)地震中失去了父母的孤兒。五年來(lái),他們一直在北京長(zhǎng)大。似乎,能夠真正與他們感同身受,真正懂得怎么去幫助他們的,莫過(guò)于尕朋。

三年來(lái),除去尕朋因手術(shù)修養(yǎng)的一年,他始終堅(jiān)持每個(gè)周末去這所學(xué)校支教。相比于陪伴孩子帶來(lái)的撫慰,尕朋的課程則更加無(wú)可替代——藏語(yǔ)。選擇在北京成長(zhǎng),某種程度也意味著遠(yuǎn)離藏區(qū)文化。而尕朋正是去彌補(bǔ)這些孩子在成長(zhǎng)中失去的最珍貴的東西——屬于民族的語(yǔ)言和文化傳承。

尕朋的輔導(dǎo)員孫劼如此評(píng)價(jià)他,“樸素低調(diào),心態(tài)平和”。曾經(jīng)的勇氣與善意讓他在進(jìn)入清華時(shí)帶有“明星”般的光環(huán),而他始終對(duì)這種標(biāo)簽處之淡然。

尕朋將這種善視為人本性的一部分。他會(huì)時(shí)常鼓勵(lì)同學(xué)和朋友給支教的孩子寄幾張明信片,雖然只是舉手之勞,但是對(duì)孩子們來(lái)說(shuō)卻是莫大的激勵(lì)。尕朋的一批小學(xué)同學(xué)、中學(xué)同學(xué)也熱心地參與到公益事業(yè)中來(lái),他覺(jué)得,“更有意義的是讓公益成為維系同學(xué)關(guān)系的一條紐帶。這樣或許十年二十年,大家都會(huì)記得,我們一起做過(guò)這樣一件有意義的事。”

“大家都覺(jué)得藏族人天然帶著良善淳樸的特質(zhì)。”尕朋說(shuō),“而我覺(jué)得,不是別人認(rèn)為你怎樣,你就要成為那樣的人。這種善是應(yīng)該是發(fā)自?xún)?nèi)心的。”

心系玉樹(shù)家鄉(xiāng)

尕朋是一個(gè)很喜歡提起家鄉(xiāng)的人。

“身旁的同學(xué)絕大部分從來(lái)都沒(méi)去過(guò)青藏高原。提起玉樹(shù),他們感到很遙遠(yuǎn),也很是向往。”尕朋的描述,往往使得身旁的同學(xué)聽(tīng)的津津有味,神秘的藏區(qū),廣袤的高原,游牧民族的風(fēng)俗與傳說(shuō),文字與信仰的文化與傳承……

在尕朋眼中,玉樹(shù)享譽(yù)“三江之源”、“歌舞之鄉(xiāng)”、“中華水塔”、“牦牛之宗”等美稱(chēng)。尕朋一直想著能為家鄉(xiāng)做些什么。在北京愛(ài)心人士的幫助下,尕朋設(shè)立了“愛(ài)星海”助學(xué)金,以幫助玉樹(shù)品學(xué)兼優(yōu)、家庭困難的孩子實(shí)現(xiàn)上大學(xué)的夢(mèng)想。“玉樹(shù)的許多孩子有著同我類(lèi)似的經(jīng)歷,我一路走來(lái),受到無(wú)數(shù)人的幫助。雖然我個(gè)人的能力有限,但是幫助他們,是我的責(zé)任。”

目前“愛(ài)星海”助學(xué)金已經(jīng)定點(diǎn)扶助了六個(gè)玉樹(shù)的孩子,其中大多數(shù)都是尕朋在家鄉(xiāng)參與社會(huì)實(shí)踐時(shí)認(rèn)識(shí)的。尕朋每次回家時(shí),都會(huì)把這批孩子聚起來(lái),了解一下他們的近況;一些教材和課外讀物,尕朋也會(huì)及時(shí)購(gòu)置寄回給孩子們。他的希望是能夠把這種模式永久化、規(guī)范化、常態(tài)化,“我希望未來(lái)能組建起一個(gè)運(yùn)營(yíng)‘愛(ài)星海’的團(tuán)隊(duì),既能在保證質(zhì)量的情況下擴(kuò)大到更多孩子,又想每年舉辦幾次固定的活動(dòng),更好地幫助他們成長(zhǎng)。”

正如他所說(shuō)的那樣,“或許‘愛(ài)星海’還不足以成為我的事業(yè),但是畢竟是我的志業(yè)。當(dāng)事業(yè)不順時(shí),至少還有志業(yè)能夠讓我繼續(xù)努力”。

囊謙青年協(xié)會(huì)的成員合影。

除此之外,尕朋還與高中同學(xué)一起組建了一所特殊的學(xué)校——“囊謙青年就業(yè)服務(wù)協(xié)會(huì)”位于玉樹(shù)州囊謙縣,為那些來(lái)自牧區(qū)沒(méi)有機(jī)會(huì)接受進(jìn)一步教育的孩子提供職業(yè)教育培訓(xùn)。

囊謙位于玉樹(shù)州最南端,與西藏昌都地區(qū)相鄰,四周大都是草原牧區(qū)。由于教育水平的差異,這些牧民孩子無(wú)法進(jìn)入高中學(xué)習(xí)。他們年齡太小,又沒(méi)有一技之長(zhǎng),在縣城難以找到工作。玉樹(shù)當(dāng)?shù)氐穆毿:苌伲乙残枰?jīng)過(guò)考核才能入學(xué),無(wú)法提供足夠的機(jī)會(huì)。尕朋的幾位高中同學(xué)現(xiàn)在是這所“學(xué)校”的組織者和管理者,目前已經(jīng)有近50人在其中培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

因?yàn)椴貐^(qū)的宗教信仰,以及囊謙當(dāng)?shù)厥⑿械乃聫R文化,協(xié)會(huì)提供的培訓(xùn)大多也是與佛教裝飾相關(guān)的技藝,譬如縫紉、刺繡、唐卡等。尕朋介紹道,“我們的培訓(xùn)采用的是一年制,雖然一年不能讓他們學(xué)到全部知識(shí),但是一門(mén)生存的手藝應(yīng)該足夠。我們?cè)谶x擇老師時(shí)也有著很?chē)?yán)格的標(biāo)準(zhǔn),他們的技藝在當(dāng)?shù)兀酥琳麄€(gè)藏區(qū)都有著良好的聲譽(yù)。”

也因?yàn)樾南导亦l(xiāng),尕朋毫不猶豫的選擇了畢業(yè)回到玉樹(shù)建設(shè)家鄉(xiāng),四個(gè)月后,他將成為玉樹(shù)的一名基層選調(diào)生。“要說(shuō)真能給家鄉(xiāng)帶來(lái)多大改變,經(jīng)濟(jì)發(fā)展煥然一新什么的,我想都不敢想。但是起碼現(xiàn)在做的事情,讓我覺(jué)得很快樂(lè),有志向,也充滿(mǎn)希望。” 尕朋說(shuō),自己平時(shí)總是跟他人描述玉樹(shù)是多么純凈美好,可是如果連自己都不回到家鄉(xiāng),這些說(shuō)辭又有多少可信呢? 在尕朋的帶動(dòng)下,今年清華大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生中有20余人主動(dòng)報(bào)名申請(qǐng)去青海工作,尕朋的許多中學(xué)同學(xué)也表達(dá)了以后要回到家鄉(xiāng)工作的愿望。

或許正像他說(shuō)的那一句,“我接受別人的幫助,是為了早日站起來(lái)幫助別人”。堅(jiān)韌與良善在其中難舍難分,都將溶于水中,成為那片高原上潺潺不息的希望。

供稿:校團(tuán)委 學(xué)生編輯:長(zhǎng)松