畢曉濤:這些年最驕傲的是我一直在踏實地做學(xué)問

通訊員 楊帆

畢曉濤,1980年考入清華大學(xué)化工系,畢業(yè)后繼續(xù)在化工系攻讀碩士學(xué)位,期間擔(dān)任本科生年級輔導(dǎo)員,1988年碩士畢業(yè)后考取了清華大學(xué)和美國俄亥俄州立大學(xué)合作培養(yǎng)博士生,1991年轉(zhuǎn)到加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)(UBC)讀博士,1994年獲得博士學(xué)位。1997年起在UBC任教職,長期從事流態(tài)化和可再生與清潔能源的研究工作。2007年擔(dān)任“國際流態(tài)化會議”主席,2012年擔(dān)任第62屆“加拿大化工年會”執(zhí)行主席,2014年獲選加拿大國家工程院院士。

畢曉濤學(xué)長接受校友總會的采訪。

“對于人生的目標(biāo),一旦選擇,就不要后悔,要堅持朝著那個方向去努力;即使做著做著想放棄了,也要咬著牙堅持下去。唯有如此,才能離成功更近。”9月26日,從加拿大回到母校參加化工系建系70周年校友論壇的畢曉濤在接受校友總會采訪時如是說。

難忘的清華時光

1980年,畢曉濤從云南邊陲小鎮(zhèn)騰沖考入清華大學(xué)化工系。那一年是恢復(fù)高考后的第三年,能從邊遠地區(qū)來到繁華的首都,來到清華這所最高學(xué)府,是十分不易的。“當(dāng)時的心情是蠻激動的!”談起三十多年前的青蔥歲月,畢曉濤依然記憶猶新,“那時候?qū)W習(xí)的機會來之不易,我們都特別努力,上自習(xí)占座搶座,還有下午四點半以后去體育鍛煉,強身健體……”學(xué)生時代的每一件事都讓畢曉濤難以忘懷,而令他印象最深的還是清華老師們的敬業(yè)精神,“講‘物理化學(xué)’課的薛芳渝老師特別有激情,我們都喜歡上這門課;講‘化工原理’課的雷良恒老師設(shè)立了課外興趣小組,我是其中一個,每周都要做額外的練習(xí),挑戰(zhàn)自己;有的老師特別敬業(yè),晚上還會到學(xué)生宿舍去答疑。清華的老師對教學(xué)的熱情,對學(xué)生的關(guān)愛,我們大家都非常感激。這也對我之后做教授,給學(xué)生講課,起到了榜樣的作用。”

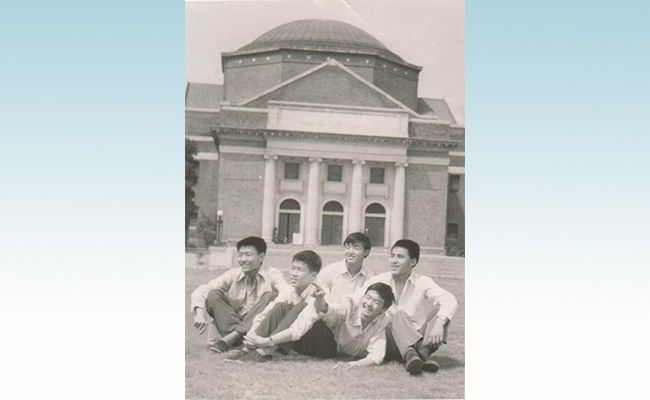

1980年12號樓417室友在大禮堂前合影,右二為畢曉濤。

從1980年考入清華,到1989年去美國俄亥俄州立大學(xué)(以下簡稱“OSU”)博士聯(lián)合培養(yǎng),畢曉濤在這個園子里度過了9年時光,接受到了非常扎實的教育和培養(yǎng)。

除了學(xué)習(xí)之外,畢曉濤從本科開始就很注重自身各方面能力的培養(yǎng),在班里做了很多學(xué)生工作。他先后擔(dān)任過學(xué)習(xí)委員、班長,上研究生的時候做過本科生輔導(dǎo)員、班主任。“我覺得這些經(jīng)歷對鍛煉我各方面的技巧和能力,包括學(xué)會怎么有效地分配時間,都起到了非常重要的作用。”在UBC做了多年教授的畢曉濤深刻體會到,一個教授的工作,包括教學(xué)、科研、申請經(jīng)費和社會工作,還有怎么跟人打交道等,都要靠自己去安排,因此必須要學(xué)會跟同事、同行怎么去相處,怎么去合作。這些為人處世的技巧不是書本上教的,而是必須在實踐當(dāng)中才能學(xué)得到的。

“所以清華這幾年,這些鍛煉對我的成長起了非常好的作用。”

1984年化工系1980級05班香山秋游,后排右三為畢曉濤。

從可再生能源到可持續(xù)發(fā)展

傳說鉆木取火開啟了人類文明。由此可見,木材是一種非常古老的能源,也是一種使用時間最長的能源。直到近代,在人類陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了煤炭、石油等燃燒性能更佳、用途更廣的能源后才慢慢被取代。然而,一次又一次工業(yè)革命在為人類帶來巨大財富的同時,也伴隨著能源的枯竭與環(huán)境的惡化。此時,找到可再生能源迫在眉睫。而畢曉濤所從事的就是這項工作——使森林廢料變廢為寶。

1989年,畢曉濤離開清華,到美國OSU讀了兩年博士,又轉(zhuǎn)學(xué)到加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)(UBC),1994年獲得博士學(xué)位。1997年,經(jīng)過兩年博士后與一年企業(yè)工作的他又回到了UBC任教職,致力于可再生與清潔能源的研究工作。由于英屬哥倫比亞省是加拿大的森林大省,出口很多的木材,所以會產(chǎn)生很多森林廢料。木材和森林廢料都屬于生物質(zhì)能源,而生物質(zhì)能源恰恰是包括風(fēng)能、太陽能在內(nèi)的各類可再生能源中的一種。

“如果我們要控制全球變暖,或者是溫室氣體的排放,我們就會想到,什么是可再生能源?煤炭、石油這些化石能源是不可再生的,而木材就屬于一種可再生的能源,但是并不是唯一的可再生能源,而且產(chǎn)量也不足以完全替代化石能源,所以說它也是一種輔助能源,像風(fēng)能、太陽能,只有把所有的可再生能源完全結(jié)合起來以后,我們將來才有可能獨立于化石能源之外。”畢曉濤談到。

近二三十年以來,加拿大,特別是英屬哥倫比亞省已經(jīng)完全不再使用煤炭供能,僅依靠可再生能源,如水電、天然氣,木質(zhì)燃料等供應(yīng)民生,這也可以說是將來的一個發(fā)展趨勢。但是對于中國、美國這些對能源需求量非常大的國家來說,煤炭和石油的清潔利用還是非常重要的一個研究方向,因為可再生能源的量太少了,所以在很長一段時間內(nèi),煤炭、石油還將是能源的主要組成部分。

“中國的發(fā)展速度應(yīng)該控制在什么范圍內(nèi),對環(huán)境的治理重視到什么程度,對能源的合理開發(fā)利用達到什么樣的標(biāo)準(zhǔn),才能稱得上可持續(xù)性,這是需要綜合考慮的。”畢曉濤說。同時,他也談到,近年來中國在這些方面也做了許多很有意義的工作,比如對國內(nèi)“三高”(高污染、高耗能、高排放)企業(yè)的整改,對能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,對傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的引導(dǎo),積極參與全球溫室氣體減排等等。“我希望中國將來能在政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等方面做進一步的努力,讓經(jīng)濟和社會都能達到穩(wěn)定和可持續(xù)的發(fā)展。”

成功源于真正的堅持

2014年,畢曉濤當(dāng)選加拿大國家工程院院士。談起自己的成功,畢曉濤認為,秘訣就在于堅持走自己選擇的路。

1994年,獲得博士學(xué)位的畢曉濤確定了自己的人生目標(biāo):到大學(xué)里教書、做研究。為此,他先后做了兩期博士后,在此期間,他向多所高校發(fā)出簡歷,希望能謀得一個教師職位,然而都石沉大海。長時間的杳無音信,讓這個僅用三年就拿到UBC博士并發(fā)表了十篇期刊論文的年輕人一度陷入了不自信中。他曾經(jīng)想放棄,但是清華人不服輸?shù)木裼肿屗斪×藟毫Α:髞斫?jīng)過導(dǎo)師的點撥,他才明白加拿大招工程類的教授都很重視工程實踐經(jīng)驗,隨即到企業(yè)去工作。一年之后,UBC向他拋出了橄欖枝。

“那時企業(yè)的待遇高,工作也不累,所以我的一些同學(xué)就放棄了最初做教授的想法,留在企業(yè)工作了。但我還是堅持了我當(dāng)初選擇的去高校教書的路,最終又回到了UBC。”常言道,真正的堅持,不是在最短的時間做出決定,而是在最長的時間做出行動。而畢曉濤的經(jīng)歷正是這句話最好的詮釋——他從不后悔自己的選擇,而是全身心地投入;他在希望渺茫之時,仍然堅守自己的理想;他不忘初心,在企業(yè)更高待遇的誘惑下,依然堅持重回高校。“我最驕傲的是,這些年我一直在真正踏實地做學(xué)問。”

海外校友的清華情懷

盡管已經(jīng)在加拿大定居多年,畢曉濤卻仍然心系母校。他一直對自己未能取得清華的博士學(xué)位而感到遺憾。為了彌補這個缺憾,他和清華化工系的教師聯(lián)合指導(dǎo)研究生,在項目上進行合作,還經(jīng)常利用學(xué)術(shù)休假時間回到母校講課,和同行一起討論國際前沿問題。“我雖然在加拿大生活、工作,但是清華始終是我的母校,我永遠關(guān)注她、祝福她。”

談到對母系的期望,畢曉濤認為世界一流大學(xué)的化工系,必須要有國際化的眼光,要真正地走到世界的舞臺上去,扮演一個領(lǐng)軍者的角色。他建議要加強國際合作和參與世界范圍內(nèi)的人才競爭,進一步加大力度在國際上創(chuàng)造聲譽品牌,讓世界認可。

對于在校學(xué)生,畢曉濤認為他們都非常優(yōu)秀,有很好的成才潛質(zhì)。盡管時代不同,但是到清華讀書的機會仍然是來之不易的,因此希望他們要充分利用這個機會,踏踏實實地把基礎(chǔ)打好,發(fā)揮出百分之百的潛力,將來在各自的領(lǐng)域能對社會產(chǎn)生一定的影響,貢獻清華人應(yīng)盡的力量。

(清華新聞網(wǎng)10月10日電)

供稿:校友總會 編輯:李華山