馬冬昕:最好的成果源于最扎實(shí)的努力

研通社記者 徐健

馬冬昕,清華大學(xué)化學(xué)系直博五年級(jí),師從邱勇院士,研究方向?yàn)槲锢砘瘜W(xué)(有機(jī)電子學(xué))。攻讀博士期間,其所在團(tuán)隊(duì)突破美國照明設(shè)備生產(chǎn)商UDC核心專利,國際上首次提出可蒸鍍離子型過渡金屬配合物的通用分子設(shè)計(jì)策略,構(gòu)筑新型磷光材料體系,設(shè)計(jì)開發(fā)可蒸鍍離子型過渡金屬配合物,從而實(shí)現(xiàn)高性能有機(jī)發(fā)光器件。目前已發(fā)表SCI收錄論文15篇,其中以第一作者的身份在《先進(jìn)材料》(Advanced Materials), 《先進(jìn)功能材料》(Advanced Functional Materials), 《化學(xué)通訊》(Chemical Communications) 等國際著名期刊上發(fā)表SCI收錄論文10篇,影響因子累計(jì)超過70,授權(quán)或公開發(fā)明專利2項(xiàng),另有一篇共同第一作者的論文已經(jīng)投稿;曾參加第四屆有機(jī)復(fù)合光電功能材料與器件國際研討會(huì)(International Workshop on Organic Composite Optoelectronic Materials and Devices, IWOCOMD 2016),獲評(píng)最佳墻報(bào)獎(jiǎng)。曾先后獲評(píng)清華大學(xué)國家獎(jiǎng)學(xué)金、清華大學(xué)林楓輔導(dǎo)員獎(jiǎng),北京高校優(yōu)秀輔導(dǎo)員,五四杯首都青年學(xué)生乒乓球總決賽冠軍,入選首屆清華大學(xué)“清峰日新”優(yōu)秀研究生支持計(jì)劃。

初見馬冬昕,她身著一件冬日紅色外套,扎著利落的馬尾辮,沒有那么多修飾,卻依舊美麗大方,一雙大眼睛明凈清澈,卻仿佛有股力量在涌動(dòng)。我們?cè)跁?huì)議室隨性地聊著,關(guān)于她的故事,引人入勝……

雙胞胎姐妹花馬冬昕(右)、馬冬晗(左)合影。

2008年,雙胞胎學(xué)霸姐妹花馬冬晗、馬冬昕攜手圓夢(mèng)清華園,成為人盡皆知的一段傳奇。四年之后,妹妹馬冬昕決定繼續(xù)在清華大學(xué)化學(xué)系攻讀博士學(xué)位,而她的又一段特獎(jiǎng)之路也由此開始。

沒有扎實(shí)的基礎(chǔ),就不會(huì)有一飛沖天的機(jī)會(huì)

師從邱勇院士,馬冬昕主要的課題研究方向是有機(jī)電子學(xué),力圖實(shí)現(xiàn)高性能有機(jī)發(fā)光器件。有機(jī)發(fā)光器件的核心是有機(jī)發(fā)光材料,它經(jīng)歷了從單線態(tài)熒光到三線態(tài)磷光的發(fā)展過程。目前基于中性過渡金屬配合物的磷光材料已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用,但其核心專利屬于美國照明設(shè)備生產(chǎn)商(Universal Display Corporation, UDC)。馬冬昕課題研究的初衷就是為了突破美國該項(xiàng)核心專利的限制,希望開發(fā)一大類新型的磷光材料:可蒸鍍離子型過渡金屬配合物。

然而,之前國際上報(bào)道的離子型過渡金屬配合物雖然具有易于設(shè)計(jì)合成、光物理性質(zhì)豐富、氧化還原性質(zhì)穩(wěn)定等諸多優(yōu)勢(shì),卻因其離子特性而難以蒸發(fā),無法用于真空蒸鍍法制備有機(jī)發(fā)光器件。經(jīng)過漫長的嘗試和艱苦的努力,馬冬昕所在團(tuán)隊(duì)在國際上首次提出可蒸鍍離子型過渡金屬配合物的通用設(shè)計(jì)方法。通過引入空間位阻大、電荷分散的四芳基硼類抗衡離子,開發(fā)出一大類新型可蒸鍍離子型磷光材料,實(shí)現(xiàn)了高性能的有機(jī)發(fā)光器件。

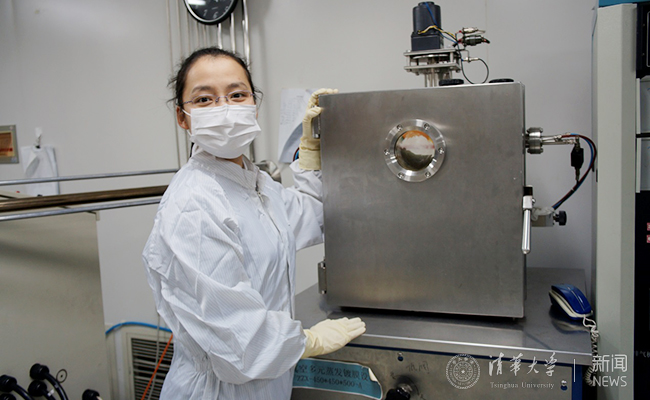

馬冬昕在認(rèn)真地做實(shí)驗(yàn)。

在讀博的四年時(shí)光里,她總共合成了84 種新材料,制備了近千塊有機(jī)發(fā)光器件,撰寫了14 本、共計(jì)3000 多頁的實(shí)驗(yàn)記錄,以第一作者身份在國際著名期刊上發(fā)表SCI 收錄論文10 篇,影響因子累計(jì)超過70。

在如此多光鮮亮麗的學(xué)術(shù)成果背后,馬冬昕也遇到過一段低谷期,而正是這段經(jīng)歷讓她化繭成蝶,在探索科研的道路上更加從容自信。

2011 年獲得本科生特獎(jiǎng)之后,她曾一度信心滿滿,急不可待地想要攀登科學(xué)高峰,“想練就一招制敵的絕技”;但是進(jìn)入博士階段之后,她才真正認(rèn)識(shí)到科研的不易與艱深。雖然馬冬昕在本科期間就早早地進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行科研,但是在博士起初的兩年里,課題仍毫無起色,實(shí)驗(yàn)記錄本上寫滿了“失敗”。

光環(huán)背后是數(shù)不盡的壓力加身,那時(shí)候的她每天都很痛苦,曾經(jīng)很多次和導(dǎo)師商量想要更換課題,但是導(dǎo)師邱勇一直鼓勵(lì)她嘗試。“當(dāng)時(shí)我在邱老師的一門專業(yè)任選課《有機(jī)電子學(xué)》上做助教,他在課上當(dāng)著那么多同學(xué)的面說,馬冬昕現(xiàn)在的課題比較難,但是相信她這個(gè)學(xué)期結(jié)束時(shí)一定能夠漂亮地做出結(jié)果來,我當(dāng)時(shí)真的很感動(dòng)。”就在同年的1月19日,她沒有辜負(fù)導(dǎo)師對(duì)自己的信任,終于如愿以償?shù)赝瓿闪巳蝿?wù)。

導(dǎo)師邱勇院士無疑是馬冬昕人生路上一個(gè)很重要的伯樂,馬冬昕曾這樣評(píng)價(jià)導(dǎo)師對(duì)她的幫助:“邱勇老師高效寬松的培養(yǎng)模式讓我們有機(jī)會(huì)做自己感興趣的課題,他為人處世的方式,學(xué)術(shù)視野和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蒲袘B(tài)度都砥礪我們前行。”

知行合一,高效管理時(shí)間

“竹中一滴曹溪水,漲起西江十八灘。”馬冬昕有著嚴(yán)格有效的時(shí)間管理方式。她在本科階段就有寫學(xué)習(xí)計(jì)劃表的習(xí)慣,小小的本子上密密麻麻地寫著周一至周日各個(gè)時(shí)間段的學(xué)習(xí)生活安排。

她笑稱那是1.0時(shí)代的時(shí)間管理方法,現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)化到2.0、3.0時(shí)代了。“現(xiàn)在我會(huì)在筆記本上把最近腦海里所有能想到的事情都記錄下來,包括一些規(guī)定動(dòng)作,比如每周二周五參加乒乓球校隊(duì)訓(xùn)練,每周三開組會(huì)匯報(bào)學(xué)術(shù)進(jìn)展等,然后會(huì)把一些截止日期也寫進(jìn)去,這樣每天都目標(biāo)清晰,有條不紊地開展工作才是最有效的。”

她堅(jiān)持每天早晨7點(diǎn)到實(shí)驗(yàn)室,專心投入學(xué)術(shù),詳細(xì)記錄實(shí)驗(yàn)過程,及時(shí)處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);晚上10點(diǎn)回宿舍之前,做好第二天的科研計(jì)劃與準(zhǔn)備工作。大塊時(shí)間用來做實(shí)驗(yàn)、看文獻(xiàn),實(shí)驗(yàn)間隙思考、琢磨科學(xué)問題,見縫插針處理各項(xiàng)學(xué)生工作、與學(xué)生談心……最終找到了適合自己的節(jié)奏,得以雙肩挑、兩促進(jìn)。

除了踏實(shí)勤奮的學(xué)風(fēng),馬冬昕坦言科研也需要靈感。做實(shí)驗(yàn)遇到瓶頸、寫文章思路受阻時(shí),她就到操場(chǎng)上跑步,一圈又一圈,跑出了科研的靈感,也跑出了從頭再來的勇氣與力量。

優(yōu)秀,從來不止一面

作為清華“雙肩挑”隊(duì)伍中的一員,在醉心繁忙的科研之余,馬冬昕還先后擔(dān)任清華大學(xué)化學(xué)系2012級(jí)輔導(dǎo)員,學(xué)生工作組組長,學(xué)生學(xué)習(xí)與發(fā)展指導(dǎo)中心工作坊講師,踐行著成為學(xué)生思想引領(lǐng)的“方向盤”和成長成才的“催化劑”的初衷。

化學(xué)系學(xué)生工作組合影(左三為馬冬昕)。

初當(dāng)輔導(dǎo)員,她也曾手忙腳亂,但是她一直保持積極的心態(tài)來調(diào)整,通過漸漸地發(fā)展自己的時(shí)間管理系統(tǒng),輕車熟路,現(xiàn)在已然在處理各項(xiàng)社會(huì)工作方面別有心得。談起她在社會(huì)工作中經(jīng)歷的故事,馬冬昕滿臉洋溢著對(duì)同事的自豪:“我覺得我們系里的輔導(dǎo)員都做的很棒,我發(fā)自內(nèi)心地喜愛和欣賞我的學(xué)生們,能陪伴他們成長是我一生的幸福。”

在擔(dān)任本科輔導(dǎo)員期間,每學(xué)期她都會(huì)制定深度輔導(dǎo)工作計(jì)劃,根據(jù)不同階段學(xué)生的思想動(dòng)態(tài)和實(shí)際需求,有效進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo)。

擔(dān)任學(xué)生組長后,馬冬昕積極整合學(xué)校和院系資源,思政工作結(jié)合專業(yè)教育,引導(dǎo)學(xué)生悅納自我、培養(yǎng)興趣、堅(jiān)定逐夢(mèng),樂觀應(yīng)對(duì)工作中的各種挑戰(zhàn),把每一次困難都當(dāng)成是最好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),端正認(rèn)識(shí)、改進(jìn)方法、提升能力。在一二·九合唱活動(dòng)中,她經(jīng)常鼓勵(lì)大家享受歌唱的快樂,而不是一定要爭更快更高更強(qiáng),“我覺得人生總有一些事你不得不干,卻又干不出特別光鮮的,那么就要記住一點(diǎn),只要投入了就很開心。”

馬冬昕踏實(shí)細(xì)致的工作也得到了學(xué)生的信任和老師的認(rèn)可,獲評(píng)“北京高校優(yōu)秀輔導(dǎo)員”、清華大學(xué)“一二·九”優(yōu)秀輔導(dǎo)員、林楓輔導(dǎo)員獎(jiǎng)等榮譽(yù)。此外,她還長期在學(xué)習(xí)發(fā)展中心擔(dān)任兼職咨詢師、工作坊講師,受眾共400 多人次,學(xué)生評(píng)價(jià)高達(dá)95 分以上;在擔(dān)任海淀區(qū)人大代表期間,她認(rèn)真履行代表職責(zé),參政議政,服務(wù)社會(huì)。

堅(jiān)持鍛煉,征戰(zhàn)乒乓賽場(chǎng)

從對(duì)乒乓球一竅不通到成為學(xué)校乒乓賽場(chǎng)的一員大將,小小的乒乓球已經(jīng)具有某種神奇的魔力,成為馬冬昕生活中不可缺失的一部分。作為校隊(duì)隊(duì)員,她每周堅(jiān)持6 小時(shí)以上的乒乓球訓(xùn)練,提升技戰(zhàn)術(shù)水平,保持健康的身心狀態(tài)。

清華大學(xué)乒乓球校隊(duì)隊(duì)員與乒壇女將郭炎合影。

“我覺得打比賽是一件很微妙的事情,當(dāng)你覺得對(duì)手比你能力高很多的時(shí)候,你就會(huì)很放松。當(dāng)你覺得有希望贏的時(shí)候就會(huì)有想法。等比分一旦拉大之后又沒有想法了,又可以放手一搏了。”除了享受乒乓球運(yùn)動(dòng)帶來的樂趣之外,高強(qiáng)度、嚴(yán)格、規(guī)律的體育鍛煉也賦予了她昂揚(yáng)的精神、充沛的精力和堅(jiān)韌的意志。

征戰(zhàn)乒乓賽場(chǎng),馬冬昕也是碩果累累,她曾獲得“五四杯”首都青年學(xué)生乒乓球總決賽冠軍、首都高校乒乓球錦標(biāo)賽女雙季軍、團(tuán)體季軍(非特招最高組別)等獎(jiǎng)項(xiàng),也曾帶領(lǐng)系乒乓球隊(duì)五年內(nèi)三次奪得“馬杯”團(tuán)體比賽乙組冠軍。

關(guān)于未來的打算,馬冬昕堅(jiān)定地表示直博階段結(jié)束后出國從事博后研究,學(xué)成回國繼續(xù)投身他心愛的科研事業(yè),做一名高校的科研工作者。除了熱愛的科研事業(yè),馬冬昕坦言自己還希望以后可以在教育上做些力所能及的事情。她認(rèn)為教育會(huì)讓每個(gè)人都有自信,有夢(mèng)想,能夠欣賞自己,并有力量去踐行。

家國情懷,獨(dú)立人格,精湛專業(yè),這或許是每個(gè)清華人都應(yīng)該保有的精神,而馬冬昕洽是這些寶貴品行的真正踐行者。

當(dāng)談及在清華園的九年時(shí)光中是否有感到遺憾的事情時(shí),馬冬昕帶著淡然的微笑說:“沒有遺憾。”就是這樣一個(gè)持心若水的姑娘,一個(gè)有夢(mèng)想有執(zhí)行力的姑娘,未來的她會(huì)一如既往地孜孜求索,讓人生繁花似錦……

(清華新聞網(wǎng)1月17日電)

編輯:常 松