化作滴水匯江河

——追記我國水利水電工程專家、清華大學(xué)水利系教授谷兆祺

記者 程曦 實習(xí)記者 呂婷

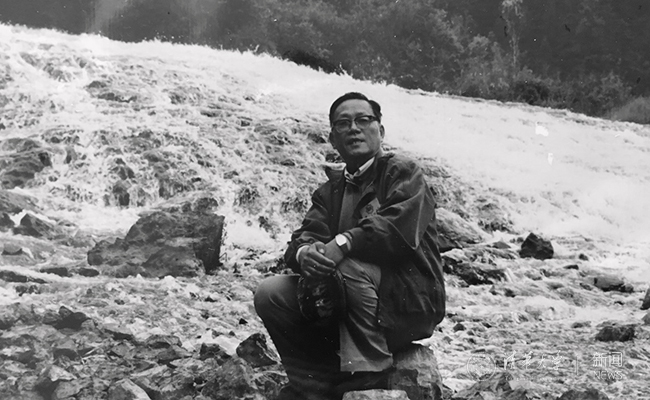

谷兆祺近照。

他是一名最普通的教授,卻為中國的水利水電事業(yè)作出了無可替代的貢獻(xiàn)。

他從不與人爭辯,只以學(xué)識服人。同行們渴望得到他的指點,卻又有些敬畏他直指要害的見解。

他是老專家們最可信賴的“戰(zhàn)友”,是中青年教師心目中的“大咖”“男神”。

他把名利看得最淡。雖然在他身上沒有太多耀眼的光環(huán),但他對女兒說,爸爸這一輩子做了自己最喜歡做的事情。“那些鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)擺在那里,證明我干了些什么就足夠了。”

臨走時,他為母校捐出了高達(dá)百萬元的勵學(xué)金,留下了86本記錄重要工程資料的筆記,把遺體捐獻(xiàn)給醫(yī)學(xué)院用作研究。

終其一生,辛勞卻愉悅,簡樸卻富足。

生命中的每一天應(yīng)該怎樣度過?秉持怎樣的信念才能心安無悔?什么才是最寶貴的財富和快樂?清華大學(xué)水利系教授谷兆祺用他普通而不平凡的人生作出了自己的回答。

向祖國水利事業(yè)許下終身之約

選擇從事水利水電事業(yè),對谷兆祺來說,或許是一種偶然,抑或是一種必然。

谷兆祺的父親谷鏡汧是中國人自己創(chuàng)辦的第一所高等醫(yī)科學(xué)校——上海醫(yī)學(xué)院(今復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院)的創(chuàng)始人之一。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,谷鏡汧攜全家隨校遷往昆明、重慶,并輾轉(zhuǎn)應(yīng)聘擔(dān)任中正醫(yī)學(xué)院、廣西醫(yī)學(xué)院、同濟(jì)醫(yī)學(xué)院等校病理教授。雖戰(zhàn)亂流離而弦歌不輟,學(xué)堂不滅的燈火點亮了少年谷兆祺的心。

在重慶,治軍治水并重、致力打造“塞上江南”的綏遠(yuǎn)省主席傅作義(建國后任水利部部長)曾到南開中學(xué)作過有關(guān)水利工程的報告,這讓谷兆祺對水利造福民生有了初步的印象。

1946年,谷鏡汧代理上海醫(yī)學(xué)院院長職務(wù),并組織該校師生員工分批迂回返滬。隨父親和家人沿嘉陵江東行時,谷兆祺目睹了纖夫拉纖的悲苦——纖夫們衣衫襤褸,弓身曲背,挽著粗礪的纖繩,步履沉重地向前行進(jìn)。號子聲、波濤聲相互應(yīng)和,宛如冬日里低沉的哀鳴,在谷兆祺耳邊久久縈繞。15歲的谷兆祺由此立志:“不能讓他們再這么辛苦下去,我一定要學(xué)水利!”1948年,谷兆祺同時考取了清華大學(xué)土木系(水利專業(yè))與上海交通大學(xué)電機系。當(dāng)時內(nèi)戰(zhàn)尚未結(jié)束,南北交通極為不便,家人希望他留在上海讀書。然而谷兆祺卻堅持要去清華學(xué)水利,盡管這在當(dāng)時看來是一個無比艱苦的行當(dāng)。

谷兆祺的夫人陳方說:“和那個時代的很多人一樣,‘國家興亡,匹夫有責(zé)’是谷兆祺的畢生信念。”而水利,就是谷兆祺向祖國許下的終身之約。

在清華學(xué)習(xí)期間,谷兆祺和同學(xué)們自稱“洪流”,共同創(chuàng)作了一首名為《洪流》的班歌,還曾一起出過一本叫《回首洪流》的集子。谷兆祺工作后常跟學(xué)生們談起“洪流一代”的故事,他很自豪能為水利事業(yè)奮斗終身,教育學(xué)生們也要做熱愛河流、心胸開闊的水利人。

1952年大學(xué)畢業(yè)后,谷兆祺一直在清華水利系任教,從事水利水電及巖土工程的教學(xué)、科研與生產(chǎn)工作,不僅桃李滿天下,還先后參與密云水庫工程、引灤入津工程、三峽工程、南水北調(diào)工程、黃河三門峽、萬家寨、小浪底、二灘、龍灘、東風(fēng)、新疆石門子等上百個大中型水利水電工程的設(shè)計、審查、評估及咨詢工作(如果算上小型水利工程,則超過200個),此外還為京、冀、陜、甘、寧、新、藏、云、貴、川、晉、桂、蒙、鄂等省區(qū)的水利水電工程做了大量義務(wù)工作。

谷兆祺有個特殊的習(xí)慣——每到一個工地,就揀一塊石頭帶回清華園。這些被天南海北的江河風(fēng)雨沖刷過的石頭,寄托著他一生的情結(jié)和追求。

“做工程就一定要肯吃苦,要多去工地”

八千里路云和月,六十余載江與河。谷兆祺一生奔走在萬里江河之間,“真刀真槍”做水利。從1958年參加密云水庫建設(shè)工程開始,一直到古稀之年,谷兆祺都堅持親赴施工現(xiàn)場檢查指導(dǎo)。爬大壩、鉆隧洞、進(jìn)電廠、攀閘門、睡帳篷、查閱資料、核算結(jié)構(gòu)、取樣實驗、現(xiàn)場檢測……攀上爬下是他的工作常態(tài)。他把全部心血都投入到工程現(xiàn)場中,甚至連身體健康和生命安全都置之度外。

密云水庫建成后,清華水利系大隊師生撤回學(xué)校,設(shè)計總工程師張光斗先生考慮到前兩年在“大躍進(jìn)”的情況下,有些設(shè)計或施工工作可能有不周到之處,因而囑咐谷兆祺等幾位師生繼續(xù)留在工地,一方面完成所有的掃尾工程,一方面把已做的工程仔細(xì)核查一遍,凡有不妥之處,務(wù)必加以補救。

就這樣,谷兆祺在密云水庫工地一共駐守了6年。送走大部隊后,他帶領(lǐng)設(shè)代組(代表工程設(shè)計單位在施工現(xiàn)場的機構(gòu))仔細(xì)核查每一本計算書、每一張圖紙、每一項觀測記錄,發(fā)現(xiàn)隱患10余處。這些加固修補的工作都很重要,若不做好,每一項都可能引發(fā)嚴(yán)重的后果。谷兆祺等人反復(fù)考慮各項加固方法,花了幾年時間才把這些缺陷彌補好。在此后幾十年的運行中,這些地方均沒有發(fā)生任何問題,保證了“放在首都人民頭上的一盆清水”(周恩來總理對密云水庫的贊譽)安全送入千家萬戶。

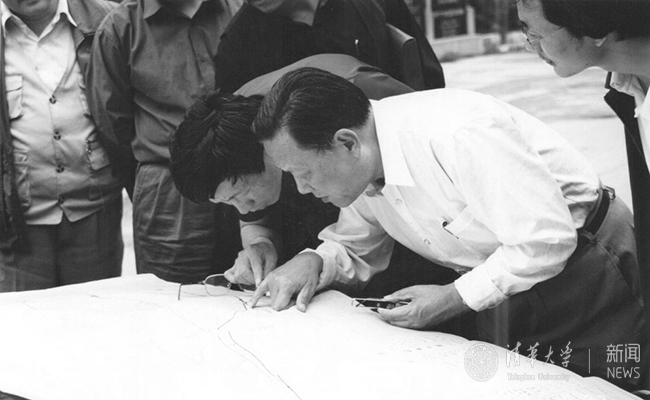

谷兆祺在查看地圖。

這6年中,最讓谷兆祺牽掛的是在療養(yǎng)院養(yǎng)病的妻子和一雙年幼的女兒。工作和家庭的重?fù)?dān)壓在他一人肩上,聚少離多,但他從未向妻子抱怨過自己的苦和累。三年困難時期,夫人陳方親眼目睹谷兆祺回家后竟然一頓吃下80個餃子,從中大概可以揣想丈夫在工地的艱辛生活。感冒生病對谷兆祺來說是“家常便飯”,不值一提。直到1964年被查出腎炎,組織上安排他返校治療,谷兆祺才不得不放下心頭的堅持,與密云水庫暫別。

張光斗的研究生、水利系教授彭守拙回憶說:“每當(dāng)談到密云水庫工程時,(張光斗先生)都會提到谷老師,張先生常常因谷老師常駐水庫而無法照顧家庭子女,又難以找人代管而深感不安。”因為谷兆祺的能干、實干、足以獨當(dāng)一面,張光斗先生把他視為自己最得力的助手之一。

現(xiàn)場踏勘是谷兆祺最看重的環(huán)節(jié),不管發(fā)生什么事也攔不住他。土木系教授王元清在水電部西北勘測設(shè)計院擔(dān)任助理工程師時,曾多次跟隨谷兆祺去青海拉西瓦水電站工地踏勘。那里河谷狹窄陡峻,施工中因巖崩等不止一次造成人員傷亡,但哪怕事故剛剛過去,谷兆祺都執(zhí)意要親自去現(xiàn)場。王元清回憶說:“工地的探測洞大多都在三四百米的高處,每次都要頂著8公斤重的鋼盔爬上去,谷老師每次都身先士卒,攀爬時我們追都追不上,鉆洞時一下子就鉆進(jìn)去了,在現(xiàn)場非常認(rèn)真地測試和指導(dǎo)。谷老師對我們說,我們做工程就一定要肯吃苦,要多去工地。”

2004年,已經(jīng)有一次腦梗發(fā)作史的谷兆祺堅持遠(yuǎn)赴二灘水電站一線踏勘,跟年輕人一起鉆隧洞、繪草圖。在北京家中的陳方忽然接到谷兆祺打來的電話,讓她到首都機場接他。谷兆祺平時出差從不讓人接送,身為醫(yī)生的陳方知道,丈夫一定是出現(xiàn)了嚴(yán)重的身體狀況。“那是他第二次腦梗發(fā)作。去工地前他就覺得身體不舒服,一直堅持到在文件上簽字時,大家才發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)拿不住筆了,趕緊把他送到當(dāng)?shù)蒯t(yī)院作了緊急處理,再送上飛機。”回憶起當(dāng)時的情形,陳方和小女兒谷丹心有余悸。

“活著干,死了算。”這句略帶戲謔卻質(zhì)樸有力的“口頭禪”,谷兆祺身體力行了一輩子。

“把學(xué)問做到大地上”的專家

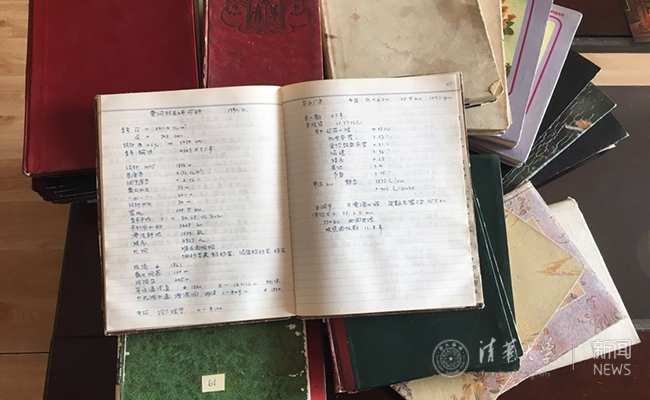

谷兆祺是典型的“爛筆頭”,在任何業(yè)務(wù)性的場合,他總是拿著筆記本隨時作記錄。不過谷兆祺的家人、同事還是沒有想到,在整理谷兆祺的遺物時,發(fā)現(xiàn)他留下的工程筆記竟然有86本之多。他從風(fēng)華正茂的1957年一直記到年逾古稀的2007年,直到2008年再發(fā)腦梗才不得不停下了手中的筆。這些筆記清晰記錄了他去過的每一個工地和各項水利水電工程的詳細(xì)參數(shù),還有當(dāng)場繪制的工程草圖,字跡剛勁方正,絕無潦草之處。谷兆祺一筆一劃把這些參數(shù)記在了本子上,也一點一滴把這些工程的每個細(xì)節(jié)記在了心里。從這個涵蓋半個世紀(jì)間中國各大水利水電工程的手寫“數(shù)據(jù)庫”出發(fā),谷兆祺構(gòu)建了自己扎實而獨到的專業(yè)體系。

或許得益于記筆記,谷兆祺對數(shù)字的記憶力超乎尋常。“若論記得多,記得準(zhǔn),水利系幾乎無出其右者。”清華大學(xué)水利系教授馬吉明說,“谷先生工程經(jīng)驗豐富,常能迅速洞悉問題的本質(zhì),這與他記住了國內(nèi)外很多工程的參數(shù)有密切關(guān)系”。最讓馬吉明嘆服的,是谷兆祺基于豐富經(jīng)驗練就的敏銳洞察力和快速決斷力:“在簡單瀏覽了設(shè)計圖之后,谷先生能很快指出壓力隧洞覆蓋層厚度是否滿足要求、洞線規(guī)劃是否合理;對于一個水電站,他可以快速估算出各部分的尺寸、規(guī)模與造價。”

“文革”后清華水利系首屆水工專業(yè)的畢業(yè)生,曾經(jīng)擔(dān)任貴州東風(fēng)水電站地下廠房設(shè)計總工程師的曹普發(fā),回憶谷兆祺曾在水電站實習(xí)工地上說過一段使他們終生受益的話:“作為一個合格的工程師,三秒鐘要對觀察的對象有個數(shù)字反應(yīng),三分鐘要有個較準(zhǔn)確的數(shù)量概念,三小時后要拿出精確的數(shù)據(jù)結(jié)果!”曾任國際巖石力學(xué)學(xué)會中國國家小組秘書長的清華大學(xué)水利系教授李仲奎欽佩地說:“(谷老師)是這樣說的,也是這樣做的,而且做到了極致。在水電工程領(lǐng)域中,從宏觀的規(guī)劃設(shè)計,到具體的結(jié)構(gòu)計算分析,甚至到繪圖、寫字、描圖,都達(dá)到了理念創(chuàng)新、技術(shù)精湛、追求卓越的境界。”

“學(xué)識特別淵博,工程經(jīng)驗豐富”,是國務(wù)院三峽工程質(zhì)量檢查專家組成員、清華大學(xué)水利系教授王光綸對谷兆祺的評價。王光綸清楚地記得,第九屆全國政協(xié)副主席、曾長期擔(dān)任水利部部長的錢正英在向時任國務(wù)院副總理溫家寶匯報中國工程院西北水資源咨詢項目時,盡管業(yè)界專家院士云集,但錢正英最終只挑選了兩位匯報人——一位是國務(wù)院三峽工程質(zhì)量檢查專家組組長、南水北調(diào)工程建設(shè)委員會專家委員會主任潘家錚院士,介紹全國水資源總體情況;另一位就是清華大學(xué)水利系教授谷兆祺,專題匯報對社會上關(guān)于“大西線”調(diào)水建議的討論。谷兆祺用建筑高度和體量打比方,形象地對比了三峽工程與“大西線”的工程難度。聽完匯報后,溫家寶特意感謝了谷兆祺的講解,稱贊他這么一講,過去有些不太清楚的事情一下子就清楚了。

九三學(xué)社中央委員、清華大學(xué)水利系教授周建軍回憶說,谷兆祺也許并不認(rèn)識和記得他這個晚輩,但是每次因為工程問題請教谷兆祺時,老先生都會認(rèn)認(rèn)真真地做計算,親手寫下非常仔細(xì)的意見和建議。周建軍感慨地說:“我們沒有一點私交,但是我們做的都是有關(guān)國計民生的事,所以他非常在意、上心。我覺得谷老師是少有的能把復(fù)雜問題盡量用簡單的方式表達(dá)出來、并且很好地化作工程實際的人。谷老師是地地道道的水利工程師,一生以建壩為事業(yè),但他也是中國最早認(rèn)識到生態(tài)環(huán)境重要性的水利學(xué)者之一,他是實實在在地‘把學(xué)問做到了大地上’。”

享譽世界的Professor Gu

谷兆祺不僅走遍了祖國的江河湖海,還在改革開放后多次走出國門,帶回國外先進(jìn)的水電工程經(jīng)驗,為亞洲多個國家的水利項目作出了重要貢獻(xiàn)。

1984年~1985年,谷兆祺到挪威科技大學(xué)研修訪問。山國挪威擁有先進(jìn)的水電科技,全國99%以上的電量由水電站產(chǎn)生,而85%以上的水電容量存于高水頭的地下電站中,可以稱得上是“地下水力發(fā)電系統(tǒng)的博物館”。在挪威期間,谷兆祺抓住一切機會跑遍了大大小小的水電工程現(xiàn)場,詳細(xì)考察挪威水電發(fā)展的方方面面。在一年多的時間里,谷兆祺與當(dāng)時在挪威進(jìn)修的李新新、郭軍合作編寫了《挪威水電工程經(jīng)驗介紹》一書,系統(tǒng)總結(jié)了挪威水電發(fā)展所采用的新技術(shù),具有很高的參考價值。不襯砌壓力隧道、氣墊式調(diào)壓室、巖錨吊車梁……這些谷兆祺大力推薦的挪威新技術(shù)后來在中國都得到了應(yīng)用,巖錨吊車梁的應(yīng)用尤其廣泛而普遍。谷兆祺不僅是傳播西方水電新技術(shù)的“盜火者”,他在巖錨吊車梁的設(shè)計理論方面也作出了創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)。

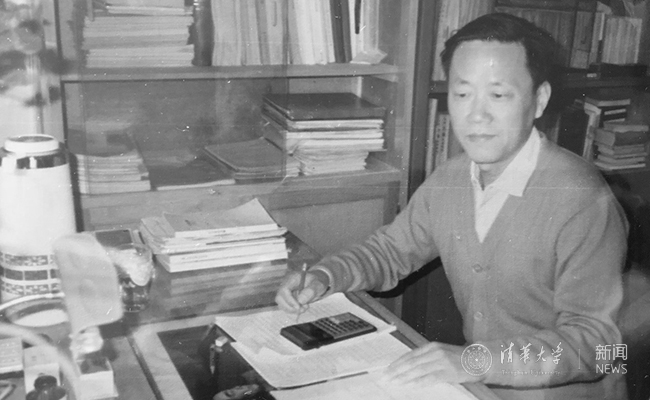

谷兆祺在工作中。

這本書從編寫、審核到最終出版,涉及很多單位和人員,工作量巨大。谷兆祺白天實地調(diào)研、記錄素材,晚上查閱資料、梳理所見所聞,常常挑燈工作到深夜,第二天又迎著晨曦出門。得知這本書的主題后,有老師曾經(jīng)提醒他把調(diào)研到的技術(shù)經(jīng)驗同時寫成學(xué)術(shù)論文發(fā)表,為評教授作準(zhǔn)備。谷兆祺卻干脆地說:“我沒有時間再去做論文了。評職稱只是我個人的事,寫這本書對國家更有用。”本著為國家的水利水電事業(yè)帶回寶貴經(jīng)驗的初衷,谷兆祺嘔心瀝血完成了這部“引進(jìn)、吸收、再創(chuàng)新”的著作。目睹了整個成書過程的教研組同事彭守拙既驚嘆于谷兆祺的工作效率、組織能力和廣泛的人際關(guān)系,也深深體會到他的學(xué)術(shù)思想是“以工程的設(shè)計和實踐為中心,總結(jié)經(jīng)驗,推廣有利于國民經(jīng)濟(jì)的新型結(jié)構(gòu)”。至于個人利益的得失,則完全不在谷兆祺的考慮范圍內(nèi)。

挪威的水電技術(shù)有很多值得借鑒的地方,然而谷兆祺在學(xué)習(xí)過程中一直不卑不亢,對祖國的熱愛與自信更是有增無減。他在挪威科技大學(xué)研修訪問期間,還專門為相關(guān)院系的師生作了一場關(guān)于中國水電事業(yè)發(fā)展成就的報告。谷兆祺的報告深深震動了以水電為傲的挪威人——原來中國在水電方面也有如此不俗的成就!因為這場報告,也因為谷兆祺為中挪兩國水電事業(yè)交流作出的不懈努力,挪威水電系統(tǒng)中有很多人對“谷教授”(Professor Gu)和他身后蓬勃發(fā)展的中國水電事業(yè)留下了深刻印象。

從挪威回國后,谷兆祺積極籌辦了中挪水電技術(shù)研討班,邀請挪威專家來清華講課,國內(nèi)很多設(shè)計院所都派代表參加學(xué)習(xí),不少總工、總設(shè)計師因之受惠。得益于谷兆祺打下的良好基礎(chǔ),清華水利系至今仍與挪威科技大學(xué)、挪威工業(yè)研究院保持著密切的合作關(guān)系。挪威科技大學(xué)的教授還曾專門派研究生到谷兆祺門下進(jìn)修,到中國水電工程工地實習(xí)。

挪威為總結(jié)本國水電發(fā)展的經(jīng)驗,曾出版了一套多達(dá)17本的系列叢書,內(nèi)容涵蓋規(guī)劃、水工結(jié)構(gòu)、水電站、地下工程、水文學(xué)、水力學(xué)、施工組織、環(huán)保等諸多方面。鑒于此套叢書對國內(nèi)水電發(fā)展具有重要參考價值,退休后的谷兆祺組織相關(guān)專家翻譯了全套叢書,并親力親為,筆耕不輟。書籍最終以《挪威水電發(fā)展》的中文名稱出版。2010年上海世博會期間,挪方在挪威館內(nèi)隆重舉行了叢書發(fā)行儀式(此前在清華水利系也舉行了發(fā)行儀式),并把這套書為禮物送給有關(guān)代表。

在亞洲,谷兆祺先后參加過尼泊爾庫勒卡尼電站、伊朗卡爾赫大型水利樞紐項目、德黑蘭Lavarak-Sohanak引水工程、泰國宋卡供水工程、馬來西亞里瓦古電站、柬埔寨供水工程、印尼杜邁輸水工程等各國水利工程的設(shè)計和咨詢,常常能在短時間內(nèi)高水平完成任務(wù),得到外國同行的極高評價。

“不管去到哪個國家,谷兆祺總是說,比不上中國的大好河山,他是真的深愛我們這個國家并為之驕傲。”夫人陳方說。

“革命人永遠(yuǎn)是年輕”

1993年,谷兆祺退休了。然而他心中始終牢記老校長蔣南翔“爭取至少為祖國健康地工作五十年”的教導(dǎo),他放不下那么多學(xué)生、那么多工程、那么多祖國的山山水水。直到耄耋之年,谷兆祺依然滿頭黑發(fā),他喜歡唱《革命人永遠(yuǎn)是年輕》,干起活來常常忘了自己的年紀(jì)。1993年~2008年這15年間,谷兆祺保持著平均每月出差一次的頻率,堅持奮戰(zhàn)在工程第一線,直到病重臥床,無法再親臨現(xiàn)場。退休后,谷兆祺接手的第一件大事就是密云水庫的全面安全檢查。曾經(jīng)參加密云水庫設(shè)計、建造、維護(hù)全過程的他,在1994年密云水庫迎來歷史最高水位的緊要關(guān)頭,義不容辭地挑起了守護(hù)水庫的重?fù)?dān)。

密云水庫工程項目眾多,包括潮河、白河兩大樞紐,7座主副壩、7條隧洞、3大溢洪道、電站及各種閘門等,技術(shù)涉及結(jié)構(gòu)、土力學(xué)、水力學(xué)、水文、地質(zhì)、水環(huán)境等水利系的所有專業(yè),情況極其復(fù)雜。為了做好這次全面安檢,谷兆祺召集了30余位老教師,帶領(lǐng)數(shù)十位研究生和本科畢業(yè)班學(xué)生奔赴密云水庫。“爬大壩,鉆隧洞,進(jìn)電廠,攀閘門,查閱資料,核算結(jié)構(gòu),取樣實驗,現(xiàn)場檢測……無論嚴(yán)寒酷暑,谷兆祺都親赴現(xiàn)場檢查和指導(dǎo)。”在他的帶領(lǐng)和感召下,這些各自領(lǐng)域的老專家義無反顧地表示:“你說做什么,我們就做什么。”數(shù)九寒冬,谷兆祺的嘴唇凍紫了,手凍僵了,還是精神抖擻地帶領(lǐng)師生,穿著水靴,鉆進(jìn)隧洞一一檢查。這感人至深的場景深深印在水利系教師才君眉的腦海里,也烙印在年輕后輩的心里。經(jīng)過一年半的苦干,師生們對水庫進(jìn)行了全面徹底的檢查,編寫出70余份專題報告。年事已高的張光斗先生也一直關(guān)注和指導(dǎo)安檢工作,經(jīng)常聽取谷兆祺的匯報,親自審查、修改每一份報告。這項成果為水庫加固與改建提供了詳盡的依據(jù),對首都的防洪安全及供水安全作出了重要貢獻(xiàn)。

谷兆祺的筆記本。

隨著時間的推移,參加密云水庫工程建設(shè)的老教師們逐漸力不從心。為了做好交接工作,2005年后,谷兆祺陸續(xù)為水庫管理處安排講座,向年輕一代的技術(shù)員、工程師們?nèi)嬷v解水庫工程的設(shè)計、建造、加固、抗震以及安檢情況。最集中的一次組織了各專業(yè)10余位老教師,進(jìn)行了歷時一周的講座。對于這次“交底”,老教師們非常重視,紛紛翻出自己多年積累的筆記,認(rèn)真?zhèn)湔n。水庫管理處也非常重視,全程做了錄音。就這樣,谷兆祺為守護(hù)密云水庫作出了最后的努力,留下了寶貴的技術(shù)遺產(chǎn)和精神遺產(chǎn)。

1997年~2000年,谷兆祺擔(dān)任清華水利系承擔(dān)的新疆昌吉州瑪納斯縣石門子水庫設(shè)計總承包項目的副總工程師。石門子水庫工程位于高震高寒地區(qū),基礎(chǔ)巖石為較軟弱的礫巖,施工條件和生活條件十分艱苦。年近七旬的谷兆祺卻經(jīng)常在最艱苦的時間段,出現(xiàn)在工地上最危險的地方。每次到工地,谷兆祺首先一定會去引水發(fā)電隧洞的“掌子面”,親自查勘是否有地質(zhì)缺陷和不良構(gòu)造,對圍巖的支護(hù)方案提出建議。“為了工程安全,他真是可以將生死置之度外。”當(dāng)時在石門子水庫工地?fù)?dān)任清華設(shè)代組組長的李仲奎感動地說。

“莫道桑榆晚,為霞尚滿天。”退休后的谷兆祺,時刻牽掛著他的水庫、電站。他參加了三峽工程、溪洛渡工程、向家壩工程的設(shè)計和質(zhì)檢工作;幫助成都勘測設(shè)計研究院,四川省水利水電勘測設(shè)計研究院,華能集團(tuán)康定公司、涪江公司等設(shè)計環(huán)保型水電站,并組織了一支經(jīng)驗豐富的隊伍參加南水北調(diào),研究大西北調(diào)水、雅魯藏布江開發(fā)以及三門峽第三次改建等重大課題,幫助解決黃河、三門峽水庫的泥沙淤積問題。10多年間,谷兆祺為我國許多大中型水電建設(shè)項目做了上百項科研課題,總經(jīng)費達(dá)1800余萬元;為各項工程提供了上百份的報告,解決了許多“疑難雜癥”。

為了把多年積累下來的成功經(jīng)驗和教訓(xùn)及時傳承給年輕一代,谷兆祺組織一些有經(jīng)驗的離退休教師共同撰寫了《水利水電工程經(jīng)驗及案例分析》一書,以及相關(guān)的100多篇文章,系統(tǒng)總結(jié)了清華水利系50多年在科研、設(shè)計、生產(chǎn)方面的知識積累。直到病重前夕,谷兆祺一直在為國家的水利事業(yè)貢獻(xiàn)全部的光和熱。“爸爸的記憶是有選擇性的,到晚年很多事都不記得了,但是關(guān)于水利的記憶從不含糊。像密云水庫的庫容量、歷年降水量這些數(shù)據(jù),他一直都記得清清楚楚。”谷兆祺的小女兒、北京四中特級教師谷丹說。

奉獻(xiàn)了一切的人生“如愿以償”

2016年7月,病榻上的谷兆祺委托夫人陳方來到清華校友總會,捐贈多年積蓄80萬元,設(shè)立“清華校友—谷兆祺勵學(xué)基金”,資助經(jīng)濟(jì)困難、學(xué)習(xí)勤奮的學(xué)生完成學(xué)業(yè),成材報國。直到身后,按照他的遺愿,家人又把他最后一個月的退休工資和近20萬元喪葬費悉數(shù)捐入勵學(xué)基金。

走到人生邊上,谷兆祺選擇了一切都“不留”。

他和孩子們的家庭再普通不過,但家人們覺得他的決定也再正常不過——谷兆祺一生從未大富大貴,卻總是無比慷慨。只要遇到需要幫助的人、可以促成的事,他就會毫不猶豫地解囊相贈、傾囊以授。

谷兆祺最關(guān)心教育。上世紀(jì)90年代初,他經(jīng)常利用出差間隙,到附近的農(nóng)村小學(xué)看望學(xué)生。看到孩子們在簡易搭建的教室里,頂著風(fēng)、淋著雨坐在地上聽課的情形,谷兆祺心中很不是滋味。當(dāng)時正值清華1946、1947、1948三屆校友發(fā)起“希望工程”建設(shè)的募捐活動,計劃在河北易縣建一所希望小學(xué)。谷兆祺一次性捐出了2000元,這是他好幾個月的工資。在學(xué)校的落成典禮上,谷兆祺鄭重承諾:“我會盡我所能幫助學(xué)校發(fā)展。如果我不在了,就由我的女兒繼續(xù)來做這件事。”從1998年到2008年,谷兆祺堅持每學(xué)期向易縣希望小學(xué)捐款,從未間斷。

谷兆祺在資助的小學(xué)。

1997年,谷兆祺在電視上看到一部講述貧困山區(qū)代課教師清貧奉獻(xiàn)故事的紀(jì)錄片,當(dāng)即按照片中提供的地址給教師們匯款并建立聯(lián)系,長期向他們提供資助。

其中一位優(yōu)秀教師因住處離學(xué)校很遠(yuǎn),又正處于哺乳期,條件艱難到一度想要放棄工作,谷兆祺又及時出資為她購買了一輛汽車,解決了她的后顧之憂。當(dāng)這名教師得知谷兆祺自己并沒有車,每天都騎自行車上下班時,流下了感動的熱淚。谷兆祺說:“我不圖任何回報,只希望她能繼續(xù)為山區(qū)教育作貢獻(xiàn),因為孩子們需要好的教育。”

對他接觸到的貧困學(xué)生,谷兆祺幾乎是“有求必應(yīng)”——資助他們的學(xué)業(yè),關(guān)心他們的生活成長,維修配置好系里換下來的二手計算機送給他們,并把當(dāng)?shù)亟處熃拥角迦A培訓(xùn)……他像一枚溫暖悠長的火種,撥亮貧困山區(qū)的紅燭,用教育的力量改變了數(shù)十位貧寒孩子的命運。

在易縣清華希望小學(xué)、阜平縣同心希望小學(xué),谷兆祺這個名字已經(jīng)成為一條紐帶,將關(guān)愛和善意源源不斷地傳遞下去。在谷兆祺的帶動下,他的家人和學(xué)生們也參與到扶貧助學(xué)活動中。有的學(xué)生義務(wù)為希望小學(xué)講課、為教師作培訓(xùn);有的已在美國生活工作多年,仍然堅持每年資助希望小學(xué)的貧困生。

在親人、同事、學(xué)生和所有得到過他幫助的人的記憶里,來自谷兆祺的那份關(guān)愛和溫度永遠(yuǎn)那么自然、及時,甚至無需言語——

年輕同事放假回家探親,谷兆祺會送上一包特意購買的點心;學(xué)生去外地實習(xí),帶的現(xiàn)金不多,他二話不說就把自己剛剛領(lǐng)到的工資信封遞了出去;考研的外地學(xué)生因為關(guān)系沒辦好無處落腳,谷兆祺不僅提供生活費,還幫忙租房子,直到第二年學(xué)生順利入學(xué)。

谷兆祺曾經(jīng)在回京的火車上偶遇一位探親的軍屬。老太太專門從外地趕來,只為看一眼在駐地當(dāng)兵的兒子,兒子卻因出差不能來接她。谷兆祺就把老人接到自己家中住了幾天,和夫人陳方一起帶著她去天安門、頤和園,盡力彌補她沒能見到兒子的遺憾,最后買票把老太太送回了家。

第一次腦梗發(fā)作住進(jìn)北醫(yī)三院,得知同病房的患者經(jīng)濟(jì)拮據(jù),谷兆祺囑咐自己的研究生代他把治病錢送到了病友家人手中。

每到冬天,清華工會俱樂部旁冰封的荷塘都會成為大人小孩嬉戲溜冰的樂園。幾乎沒有人知道,是谷兆祺和其他幾位教授出資雇人每天潑水、掃地,維持冰面的厚度和清潔。

這樣的故事還有很多,很多。

谷兆祺的邏輯很簡單:他只是覺得自己并沒有更多的需要,覺得自己有能力去幫助別人,所以就這么去做了。

女兒們支持他把積蓄悉數(shù)捐出的邏輯也很簡單:“媽媽自己有退休工資,加上我們的供養(yǎng),后半輩子衣食無憂,就行了。”

谷兆祺的父親當(dāng)年未能實現(xiàn)的捐獻(xiàn)遺體用于醫(yī)學(xué)研究的心愿,在近半個世紀(jì)后由谷兆祺實現(xiàn)了。女兒們說,她們將來很可能也會像父親一樣。

與谷兆祺攜手走過七十載風(fēng)雨的陳方最懂他的性格:“谷兆祺一生熱愛祖國,所想的就是盡最大能力做好工作,做一個有益于人民的人。最終,他如愿以償。”

如愿以償?shù)墓日嘴髯叩闷届o、安然。

同事和學(xué)生們?nèi)ゼ抑袨樗托校橙胙酆煹氖抢吓f的家具和起皮的木地板。就連擺放鮮花和遺像的桌子,都已經(jīng)非常破舊了。

他們懷念谷兆祺,懷念他精致詳盡的圖紙、清晰準(zhǔn)確的論斷、一往無前的身影,懷念他帶領(lǐng)他們見識過的山山水水和大小工地,懷念他為他們一一拍攝、沖洗和寄送的照片,懷念他深沉、渾厚而富有感染力的歌聲,懷念他永遠(yuǎn)的樂觀、淡泊和精神的富足。

而在大女兒谷承的記憶里,最快樂的是爸爸在夏天傍晚載著她,飛快地騎車到大禮堂前給她買五分錢的冰棍;最感激的是在那個鼓吹讀書無用的年代里,爸爸騎車到知青點給她送去兩本高中課本,讓她在勞動之余不要放棄學(xué)習(xí):“中國的未來不能沒有知識,中國的未來一定需要知識。”

沒有豪言壯語,也沒有轟轟烈烈。谷兆祺用一生的學(xué)識、堅守和奉獻(xiàn),詮釋了做好一名普通教授、一個普通知識分子和一位普通父親的充實與幸福。

他像一滴晶瑩剔透的水珠,匯入江河,滲入泥土,潤物無聲……

來源:新清華 2017-04-14 有刪改

(清華新聞網(wǎng)4月18日電)

編輯:徐靜