在國(guó)家急需領(lǐng)域做科研的“探礦者”

——記中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)材料學(xué)院教授周濟(jì)

特約記者 卓然

周濟(jì)近照

初春的清華園,天高云闊,草木萌發(fā)。

走進(jìn)材料學(xué)院系館,抬頭仰望,微微泛黃的墻面上,院士照片一字排開。其中,日前剛剛當(dāng)選的中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)材料學(xué)院教授周濟(jì)的照片赫然在列。

盡管每天都要在實(shí)驗(yàn)室里忙碌,也無(wú)數(shù)次地從這些照片下走過(guò),但周濟(jì)自己卻沒有注意到這個(gè)改變:“當(dāng)選院士只是對(duì)我過(guò)去所做工作的一種肯定,我感到非常榮幸。接下來(lái),還有更多的工作要做。”

不出國(guó)不下海:“做學(xué)術(shù)是我一生中最明智的選擇”

談到個(gè)人的成功,周濟(jì)首先提到的是一些客觀因素:天時(shí)、地利、人和。

“我們這茬人是不幸的一代中最幸運(yùn)的一部分,不幸的是我們?cè)凇母铩薪邮艿幕A(chǔ)教育,幾乎沒學(xué)到什么東西;幸運(yùn)的是我們中學(xué)沒有畢業(yè)‘文革’就結(jié)束了,上大學(xué)沒有被耽誤。”1978年,16歲的周濟(jì)以在校生的身份參加了“文革”后的第一次全國(guó)統(tǒng)一高考,進(jìn)入了吉林大學(xué),開始了他的學(xué)術(shù)生涯。“沒有被耽誤”并趕上了好的發(fā)展機(jī)遇,他認(rèn)為是“天時(shí)”。

大學(xué)畢業(yè)后,周濟(jì)先后在中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春物理所和北京大學(xué)完成了碩士和博士學(xué)習(xí),博士畢業(yè)后來(lái)到清華大學(xué)工作至今,轉(zhuǎn)瞬26年。“能有幸在不同學(xué)術(shù)風(fēng)格的學(xué)校和研究所學(xué)習(xí)和工作,給了我集各家治學(xué)之所長(zhǎng)的機(jī)會(huì)”。談及自己學(xué)習(xí)和工作過(guò)的清華和北大,周濟(jì)坦言,在精神層面上,他比較欣賞北大的思想自由、兼容并包;但在行為方式上,他跟清華的風(fēng)格更契合。“在清華可以潛心做學(xué)問(wèn),不用去炫耀。一分耕耘,一分收獲。”他認(rèn)為,這是“地利”。

在清華,周濟(jì)認(rèn)為對(duì)他影響最大的人是李龍土院士。“李老師‘行勝于言’的工作風(fēng)格,寵辱不驚的行為方式,厚德載物的為人態(tài)度都對(duì)我和我們整個(gè)功能陶瓷團(tuán)隊(duì)產(chǎn)生了潛移默化的影響,也造就了我們這個(gè)研究團(tuán)隊(duì)特殊的實(shí)驗(yàn)室文化。這是我們能夠持續(xù)不斷地推出高水平成果,在國(guó)內(nèi)外功能陶瓷領(lǐng)域占有重要地位的主要原因”。周濟(jì)認(rèn)為,能在一個(gè)團(tuán)結(jié)和諧的團(tuán)隊(duì)中多年工作,是他取得成績(jī)的“人和”因素。

談起個(gè)人的因素,他只強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn):“做學(xué)術(shù)是我一生中最明智的選擇”。作為“文革”后的第一批大學(xué)生,周濟(jì)畢業(yè)之時(shí)正值國(guó)家百?gòu)U待興、國(guó)門剛剛開啟之時(shí),人生的道路有多種選擇。在當(dāng)時(shí)的潮流下,很多人選擇了出國(guó)或者下海經(jīng)商,都能夠名利雙收,而在國(guó)內(nèi)讀博士,因?yàn)槌粤Τ钥嘁粫r(shí)間又見不到回報(bào),并不被很多人看好。“因?yàn)橛⑽牟缓茫蜎]有出國(guó);因?yàn)椴皇呛芸粗劐X,就沒有下海,最終選擇了最不被看好的道路”。周濟(jì)認(rèn)為,當(dāng)年沒有被潮流所裹挾,沒有受到利益的誘惑,通過(guò)獨(dú)立思考選擇了一條適合個(gè)人發(fā)展的道路,他謙虛地把這一點(diǎn)看作是取得成功唯一值得一提的個(gè)人因素。

談治學(xué):“跨學(xué)科的背景讓我受益匪淺”

從履歷上看,周濟(jì)的學(xué)科背景似乎有些“復(fù)雜”:本科學(xué)半導(dǎo)體化學(xué),碩士學(xué)物理學(xué),博士學(xué)化學(xué),現(xiàn)在從事的又是材料科學(xué)研究。周濟(jì)卻笑言,正是這種看似“復(fù)雜”的跨學(xué)科的背景使他的科研生涯受益匪淺。

周濟(jì)本科學(xué)的是半導(dǎo)體化學(xué)。“雖然專業(yè)的就業(yè)目標(biāo)很窄,但基礎(chǔ)課學(xué)了很多。”這個(gè)五年制的專業(yè)令他受益良多:跟物理系一起學(xué)數(shù)學(xué)和物理,跟化學(xué)系一起學(xué)化學(xué),又完成了電子學(xué)和半導(dǎo)體的專業(yè)課程。也正是這樣一個(gè)特殊的專業(yè)背景,為他以后在多學(xué)科交叉領(lǐng)域的縱橫馳騁提供了堅(jiān)實(shí)的根基。

大學(xué)畢業(yè)后,周濟(jì)在中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春物理研究所攻讀碩士學(xué)位,主修固體物理學(xué),畢業(yè)后留所從事兩年光電子學(xué)的研究。1988年,在學(xué)術(shù)研究上初試鋒芒的周濟(jì)進(jìn)入北京大學(xué)化學(xué)系,在著名固體化學(xué)家蘇勉曾教授的指導(dǎo)下攻讀博士學(xué)位。1991年到清華大學(xué)材料系做博士后,師從時(shí)任清華大學(xué)校長(zhǎng)張孝文教授和李龍土教授,進(jìn)入功能陶瓷材料研究領(lǐng)域,出站后留校工作至今。

幾次“改行”,都源自內(nèi)心對(duì)前沿科學(xué)探索的不懈追求。

“之所以從半導(dǎo)體化學(xué)轉(zhuǎn)向物理學(xué),是因?yàn)楫?dāng)時(shí)覺得所學(xué)的半導(dǎo)體在國(guó)內(nèi)缺乏好的條件,太依賴于設(shè)備;而后來(lái)搞固體物理學(xué),發(fā)現(xiàn)研究結(jié)果往往與樣品的制備關(guān)系非常大,為了能夠自己制備樣品,讀博士就選擇了化學(xué)。博士畢業(yè)后,發(fā)現(xiàn)自己真正想做的是材料科學(xué),因此轉(zhuǎn)到了現(xiàn)在這個(gè)領(lǐng)域。”周濟(jì)笑著告訴記者,“材料科學(xué)是一個(gè)理工結(jié)合的學(xué)科,在這個(gè)領(lǐng)域中,可以用理科的思維去解決工程的問(wèn)題,這是一件令人非常有成就感的事情。”

為了說(shuō)明材料科學(xué)的重要性,周濟(jì)舉了一個(gè)例子。上世紀(jì)90年代,我國(guó)引進(jìn)了首條片式電感器工藝線,卻因國(guó)外大公司對(duì)關(guān)鍵材料——低溫?zé)Y(jié)鐵氧體的封鎖而瀕于夭折。針對(duì)這一迫切需求,周濟(jì)及其團(tuán)隊(duì)在國(guó)家“863”計(jì)劃重大項(xiàng)目支持下,開展了片式電感器材料的研發(fā)。他另辟蹊徑,繞開國(guó)外專利技術(shù),提出了新的技術(shù)路線,發(fā)展出高性能片式電感器用鐵氧體材料,大幅拓展了片式電感器的感量和頻率范圍;同時(shí)打破了國(guó)外企業(yè)的封鎖和壟斷,為我國(guó)片式電感器產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展贏得了機(jī)會(huì)。

“我們的初步成果一發(fā)表,國(guó)外就向中國(guó)解禁了相關(guān)領(lǐng)域的材料;隨著我們工作的一步步推進(jìn),他們又把片式電感器材料一步步降價(jià);最終我們做出了比他們更好的材料,使我們國(guó)家這個(gè)產(chǎn)業(yè)掌握了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。”周濟(jì)說(shuō),這是他承擔(dān)的第一個(gè)較大的科研項(xiàng)目,通過(guò)材料研發(fā)帶動(dòng)了一個(gè)新型電子元件產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展,這樣的成績(jī)讓他備受鼓舞。

做科研:“我不喜歡追隨,就喜歡做點(diǎn)和別人不一樣的”

在2016年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)上,周濟(jì)和他的團(tuán)隊(duì)?wèi){借“非金屬基超常電磁介質(zhì)的原理與構(gòu)筑”項(xiàng)目獲得國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

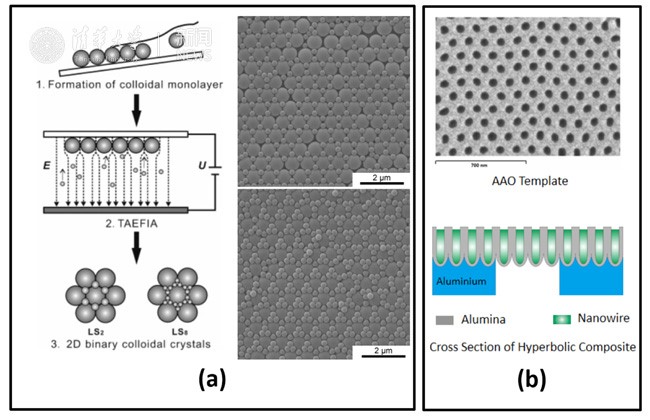

圖為“自下而上”的光頻非金屬基超常介質(zhì)制備策略。(a)基于膠體晶體模板的光頻介質(zhì)超構(gòu)材料制備技術(shù);(b)基于AAO模板的光頻非正定介質(zhì)制備方法。

超常電磁介質(zhì)的探索最初始于20世紀(jì)60年代前蘇聯(lián)科學(xué)家韋謝拉戈提出的一個(gè)思想實(shí)驗(yàn)。韋謝拉戈發(fā)現(xiàn),假如有同時(shí)具備負(fù)介電常數(shù)和負(fù)磁導(dǎo)率的物質(zhì),即負(fù)折射率,電磁波的傳播行為將會(huì)發(fā)生根本性改變。然而,由于自然界中并不存在該材料,這一想法當(dāng)時(shí)并未得到人們的過(guò)多關(guān)注。直到上世紀(jì)90年代末,一位英國(guó)科學(xué)家提出利用金屬諧振結(jié)構(gòu)陣列實(shí)現(xiàn)超常電磁響應(yīng)的方案,并于世紀(jì)之交被實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,超常電磁介質(zhì)才自此誕生。然而,受制于金屬基體的固有特性,高損耗、各向異性、難以調(diào)控以及光頻材料難于制備成為了困擾此類材料發(fā)展的壁壘。

為了解決這一問(wèn)題,周濟(jì)提出了“超材料與自然材料融合”的思想,借助非金屬材料中豐富的電磁極化機(jī)制,初步創(chuàng)建了非金屬基超常介質(zhì)的原理框架和構(gòu)筑策略,解決了金屬超構(gòu)材料高損耗等問(wèn)題,開辟了超材料研究的一個(gè)新分支。

談及過(guò)往的榮譽(yù),周濟(jì)淡然處之。他更關(guān)注的,是成果本身帶來(lái)的效應(yīng):“中國(guó)正在經(jīng)歷從科學(xué)大國(guó)向科學(xué)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,過(guò)去我們做科研總是跟別人的后面,今后這種跟風(fēng)式的研究已經(jīng)沒有多大意義了。只有在很多領(lǐng)域都做出原創(chuàng)性成果,才能成為真正意義上的科技強(qiáng)國(guó)。”

對(duì)于研究方向的選擇上,周濟(jì)始終堅(jiān)守的標(biāo)準(zhǔn)——做“頂天立地”的科研。“做科研,我不喜歡追隨,就喜歡做點(diǎn)和別人不一樣的。但這種‘不一樣’必須建立在一個(gè)結(jié)合點(diǎn)上,就是既要能夠服務(wù)國(guó)家重大需求,也要符合自己的興趣。”

說(shuō)起來(lái)云淡風(fēng)輕,做起來(lái)卻備嘗艱辛。選擇在冷門的科學(xué)領(lǐng)域中上下求索,不僅意味著要在空白處拓荒、沒有太多前人經(jīng)驗(yàn)可循,還時(shí)常碰到不少?gòu)奈从龅竭^(guò)的棘手問(wèn)題,投入大產(chǎn)出少,甚至還經(jīng)常要冒著“此路不通、前功盡棄”的風(fēng)險(xiǎn)。然而,恰恰是這種“探險(xiǎn)”的感覺,成為他不斷開拓的動(dòng)力。

“如果大家都扎在一起,很容易導(dǎo)致低水平重復(fù),也會(huì)導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)。我覺得我們的研究更應(yīng)該像是探礦,雖不能像‘采礦式科研’那樣獲得豐碩的產(chǎn)出,但可能更有意義。”周濟(jì)說(shuō),他愿意做一個(gè)“探礦者”,在國(guó)家需要的地方、在一個(gè)個(gè)陌生而荒蕪的領(lǐng)域,去發(fā)現(xiàn)、去探求。

當(dāng)老師:“要求學(xué)生兩件事:敢創(chuàng)新,做有意義的事”

一直以來(lái),相比于眾多的學(xué)術(shù)頭銜,周濟(jì)更珍視的是自己的“教師”身份。他希望,能把自己為人、治學(xué)、科研的諸多心得傳遞給學(xué)生,助力他們的成長(zhǎng)。

周濟(jì)院士做客學(xué)術(shù)人生講壇

在周濟(jì)的課題組里,他從不將自己的研究方向和課題任務(wù)強(qiáng)加給學(xué)生,而是細(xì)心觀察、提前溝通,按照學(xué)生本人的興趣和知識(shí)結(jié)構(gòu)“量體裁衣”,給學(xué)生提出適合他們自身特點(diǎn)的課題方向。方向選定之后,他也不會(huì)要求學(xué)生每天必須待在實(shí)驗(yàn)室里,只是不定期地召開組會(huì),讓學(xué)生匯報(bào)工作進(jìn)展,一起討論進(jìn)一步的方向。“總有不盡如人意的時(shí)候,但要允許學(xué)生犯錯(cuò)。況且,學(xué)生自身也是有要求的,有興趣牽引的研究總不會(huì)做得太差。”周濟(jì)告訴記者。

“為什么要把學(xué)生逼得慘兮兮的?我喜歡的是‘四兩撥千斤’的科研方式。”周濟(jì)笑言,自己并不是一個(gè)嚴(yán)苛的導(dǎo)師。在他看來(lái),做科研不要把弦繃得太緊,而是要充分享受探索與發(fā)現(xiàn)的魅力。

比于發(fā)論文、出成果,他更希望的,是將科學(xué)精神與治學(xué)思想傳達(dá)給學(xué)生,“研究生做研究的目的主要是為了培養(yǎng)創(chuàng)新能力和獨(dú)立思考的習(xí)慣,學(xué)生獲得的也不應(yīng)該僅僅是知識(shí)。”

近年來(lái),盡管科研任務(wù)日益繁忙,但他還是為本科生開設(shè)了一門全校性選修課——《科學(xué)研究導(dǎo)論》,試圖將科學(xué)精神的培養(yǎng),科學(xué)方法的評(píng)介和創(chuàng)新思維的訓(xùn)練相結(jié)合,將科學(xué)大師的人生觀、價(jià)值觀、治學(xué)理念和思想方法結(jié)合自己的科研“心經(jīng)”一并傳授給學(xué)生們。

“周濟(jì)老師始終鼓勵(lì)我們做兩件事,一是敢于創(chuàng)新、不要怕困難;二是做有意義的事。尤其對(duì)于基礎(chǔ)研究來(lái)說(shuō),當(dāng)前可能看不出實(shí)用價(jià)值,但可能是接下來(lái)研究的基礎(chǔ)。”學(xué)生仉冠喬說(shuō),“他性格直爽,對(duì)于我們表達(dá)的觀點(diǎn),都會(huì)給予非常詳細(xì)的評(píng)價(jià)和指導(dǎo)。”

而對(duì)于自己下一步的工作,周濟(jì)也有兩個(gè)期待:一個(gè)是扎扎實(shí)實(shí)地推進(jìn)現(xiàn)有研究;另一個(gè)是多招幾個(gè)學(xué)科背景多元的學(xué)生,不同學(xué)科背景的人坐在一起腦洞大開,說(shuō)不定就會(huì)碰撞出新的火花,取得重大突破。

人物簡(jiǎn)介:

周濟(jì),1962年2月生,清華大學(xué)材料學(xué)院教授,教育部長(zhǎng)江特聘教授,國(guó)家杰出青年基金獲得者。1983年在吉林大學(xué)電子科學(xué)系取得學(xué)士學(xué)位,1983年在中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春物理研究所取得碩士學(xué)位,1991年在北京大學(xué)化學(xué)系取得博士學(xué)位。2017年當(dāng)選為中國(guó)工程院院士。

長(zhǎng)期從事信息功能材料的研究,在低溫?zé)Y(jié)軟磁鐵氧體和低溫共燒陶瓷(LTCC)介質(zhì)材料方面取得突破,解決了無(wú)源電子元器件片式化和集成的若干關(guān)鍵技術(shù)難題,為國(guó)內(nèi)片式電感器和無(wú)源集成產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展做出了貢獻(xiàn);提出了通過(guò)超材料與自然材料融合構(gòu)筑新型功能材料的思想,在此基礎(chǔ)上率先發(fā)展出了非金屬基超常電磁介質(zhì)等一系列新材料。發(fā)表學(xué)術(shù)論文369篇,出版學(xué)術(shù)專著1部,授權(quán)發(fā)明專利41項(xiàng),作為第一完成人獲國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)和國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)各1項(xiàng)。

(清華新聞網(wǎng)4月4日電)

編輯:晨暉 襄楠 徐靜