從廢棄物料到國際大獎(jiǎng),青年雕塑藝術(shù)家的堅(jiān)守

專訪清華特獎(jiǎng)吳蔚

來源:“清華研讀間”微信公眾號

吳蔚,美術(shù)學(xué)院2016級碩士生,師從胥建國副教授,研究方向?yàn)榈袼茉煨椭姓团c負(fù)空間。近一年雕塑作品入選重要展覽9次,以第一作者發(fā)表論文5篇。其《方寸之間》系列作品榮獲2017年度中國雕塑論壇原創(chuàng)雕塑獎(jiǎng),以及“琵鷺杯”公共藝術(shù)精英賽“精英獎(jiǎng)”等。

同時(shí),他將所學(xué)運(yùn)用于實(shí)踐,曾受邀獨(dú)立為陽朔ALILA糖舍度假酒店設(shè)計(jì)主題性雕塑。包括中國杯帆船會所、中國杯超級游艇、深圳皇庭中心和牛實(shí)驗(yàn)等公共區(qū)域,也都陳列有他個(gè)人的雕塑作品,以此方式讓更多人了解他所思、他所想。

作為一名年輕的藝術(shù)工作者,吳蔚極為認(rèn)同清華老前輩王國維的“三境界”說:“昨夜西風(fēng)凋碧樹,獨(dú)上高樓,望盡天涯路”,此第一境也;“衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴”,此第二境也;“眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處”,此第三境也。他說:“希望最終我的創(chuàng)作可以來到第三境。”

廢棄物料引發(fā)的創(chuàng)作靈感

清華美院大樓前,有幾個(gè)大集裝箱,有時(shí)會引起路人好奇的目光。其實(shí)這并不是什么神秘的現(xiàn)代藝術(shù)裝置,而是美院雕塑系同學(xué)們的物料倉庫——一件雕塑作品的誕生常常需要經(jīng)過平面圖、小稿、泥塑、翻模、澆注等多道工序,形成玻璃鋼后再根據(jù)自身要求送往不同加工廠再次加工。創(chuàng)作者奔波于原材料市場、工作室、工廠之間,消耗、廢棄大量物料,最終才形成一件精美的雕塑成品。

多個(gè)工序下來,就會產(chǎn)生一些廢棄物料。而吳蔚在雕塑界嶄露頭角的藝術(shù)旅程,恰恰始于對這樣的廢棄物料的關(guān)注。

在大三時(shí)的《中國傳統(tǒng)雕塑》課堂上,吳蔚和現(xiàn)已成為他導(dǎo)師的胥建國老師初次結(jié)緣。胥老師布置的課程作業(yè)是完成一件雕塑作品,而到了學(xué)期末,吳蔚提交出了三件作品。雖然創(chuàng)作手法尚顯稚嫩,但這三件作品是吳蔚努力尋找自己藝術(shù)表達(dá)的合理性與價(jià)值的過程。

第一件是飛天雕塑,吳蔚自覺它只是把敦煌壁畫稍作變形,創(chuàng)作意義不大。第二件是梵文字形演變山石后做出立體形態(tài),翻制這件作品時(shí)翻制師傅覺得小泥稿個(gè)頭小又費(fèi)工,費(fèi)時(shí)費(fèi)力還不好收費(fèi),干脆把翻制工序教給吳蔚讓他自己“DIY”。第一次嘗試翻制成功的吳蔚,除了自己的雕塑成品,還關(guān)注到這道工序產(chǎn)生的廢棄物料——翻制后剝離出來的外殼,外殼的形狀恰恰是原先雕塑作品空白的部分,虛形轉(zhuǎn)化為實(shí)形,竟有一種特別的美感。吳蔚將這一發(fā)現(xiàn)與胥老師分享:“老師,看!我翻出了這個(gè)殼,這個(gè)殼子也很漂亮!”在采訪胥老師的過程中,胥老師說道:”直到今天,我都記得當(dāng)初吳蔚的雀躍之情。”

胥建國老師不僅肯定了吳蔚這一藝術(shù)發(fā)現(xiàn),并從藝術(shù)理論的高度上進(jìn)一步啟發(fā)他:這個(gè)殼子相對于雕塑(正型)來說是負(fù)型,對應(yīng)中國文化里陰陽的概念,而中國石窟藝術(shù)里的一個(gè)個(gè)龕,恰恰也是負(fù)型,如果仿照石窟,在負(fù)型里加入一些內(nèi)容,那這個(gè)空間就有了內(nèi)涵。在這樣的啟發(fā)下,吳蔚完成了第三件作品——《敦煌印象》。

從中國傳統(tǒng)雕塑與東方美學(xué)中汲取養(yǎng)分

吳蔚的多件作品,都以不同方式呈現(xiàn)著東方美學(xué)的意韻深遠(yuǎn),這得益于導(dǎo)師胥建國的指導(dǎo)以及清華美院傳統(tǒng)的熏陶。

胥建國老師曾師從“泥人張”第四代傳人張錩教授,而張錩教授的父親張景祜教授屬于“泥人張”第三代傳承序列,他曾在中央工藝美術(shù)學(xué)院(即清華美院的前身)設(shè)立泥塑工作室。幾代人對中國傳統(tǒng)雕塑藝術(shù)不斷傳承,并滋養(yǎng)許多青年藝術(shù)工作者。這些青年藝術(shù)工作者中,當(dāng)然就包括吳蔚。汲取不同文化內(nèi)涵,參與到古代雕塑現(xiàn)場感受溫度,是導(dǎo)師對吳蔚的要求。

胥建國老師(右)和吳蔚(左)到南京考察石辟邪

盡管本科時(shí)期完成的作品已經(jīng)獲得了國際大獎(jiǎng),但吳蔚沒有停止繼續(xù)探索的腳步。”氣韻生動”是胥老師在工作室內(nèi)指導(dǎo)學(xué)生時(shí)的高頻詞匯,也是吳蔚在碩士第二年領(lǐng)悟最深的一點(diǎn)。

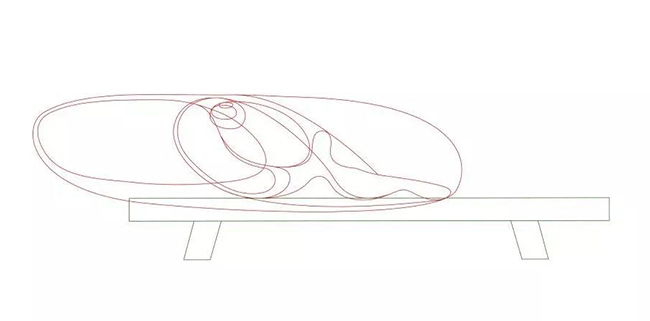

剛進(jìn)入碩士階段的一天,在為創(chuàng)作新作品畫著速寫稿時(shí),吳蔚卻總覺得自己只是在把本科畢業(yè)作品橫向拉長了,并沒有在創(chuàng)作價(jià)值上實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破。胥老師看到盯著墻上素描稿頗為郁悶的吳蔚,安慰他不是這個(gè)草稿不好,而是他沒有注意到局部和整體之前的關(guān)系:”外緣內(nèi)的形體,正負(fù)貫穿,如中國書法,筆畫可以停頓但氣韻不斷。”

老師離開工作室后,吳蔚開始在草稿上勾畫局部空間的關(guān)系,當(dāng)若干富有韻律彼此交織的圓圈躍然紙上,吳蔚忽然有一種”找到了密碼”的感覺,旋即將這幅密碼一樣的草圖發(fā)到朋友圈,配文”一秒畫的,終于等到你了”!屏幕另一端,胥老師看到愛徒的朋友圈動態(tài),也不禁會心一笑回復(fù)到”期待下一秒”。在師徒不同空間和時(shí)間的采訪中,不約而同提到了這條朋友圈,吳蔚說:”那會我懂了”,導(dǎo)師說道:”他確實(shí)懂了”。

藝術(shù)創(chuàng)作需要不斷積累素材,為此吳蔚在幾年間前往各地實(shí)地考察了大量中國傳統(tǒng)雕塑,而他所收獲的卻不僅僅是素材。

前往南京考察獅子沖南朝陵墓前的石辟邪雕塑時(shí),因?yàn)槲恢闷騺矸θ藛柦颍瑓俏狄恍性欢缺徽J(rèn)為有“盜墓”嫌疑,啼笑皆非后最終由司機(jī)幫忙才找到帶路村民。類似這樣自己前往文物所在地尋覓、現(xiàn)場觀摩的經(jīng)歷,無疑比直接在博物館舒適的溫度和燈光下觀賞玻璃罩內(nèi)的藏品更令吳蔚記憶深刻。

因?yàn)殛P(guān)注了負(fù)空間,就更加能注重看不見的“氣”,這種以虛喻實(shí),氣韻貫通的藝術(shù)效果也是負(fù)空間的內(nèi)容,吳蔚笑著說道:”似乎負(fù)空間是一種語言,而中國的氣是負(fù)空間的內(nèi)容。”

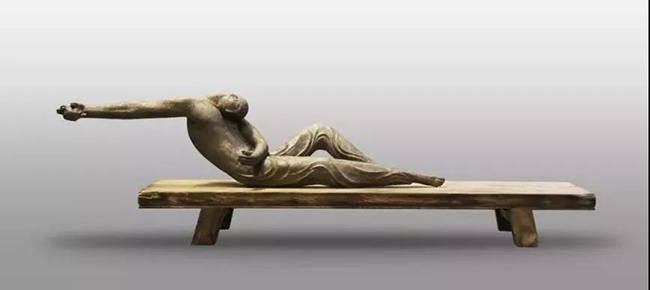

吳蔚作品《醉茶》

推敲造型的分析

作品放置在深圳體育館東西茶室

淡泊執(zhí)著 無所畏懼

七年前剛?cè)雽W(xué)時(shí),吳蔚曾用名字的諧音作自我介紹:”吳蔚,無所畏懼,這樣好記。”現(xiàn)在,吳蔚身邊的許多朋友都覺得,他經(jīng)過碩士幾年的學(xué)習(xí)生活后,多了一種安靜沉穩(wěn)的氣質(zhì)。

吳蔚曾由導(dǎo)師胥建國帶領(lǐng)參觀其啟蒙老師李伯安遺作展。看到李伯安先生腦部缺氧倒在畫像前的生前絕筆《走出巴顏喀拉》第十部中”天葬”時(shí)禿鷲在叼啄尸體的畫面,吳蔚受到了強(qiáng)烈的震撼。在回程高鐵上他寫道:”或許冥冥之中就已注定,能量提前耗盡,抑或這就是一位偉大藝術(shù)家的天命吧。”同時(shí),他腦海當(dāng)中已經(jīng)浮現(xiàn)出雕塑新作的面貌——兩人相疊平躺,在上者似乎祈禱蒼天,在下者拜慰大地。雖然尚未最終成型,這件作品的泥稿已頗令人神往:不僅因其美,更因其間體現(xiàn)出的一位年輕藝術(shù)創(chuàng)作者對將生命獻(xiàn)給藝術(shù)事業(yè)的前輩最深沉的敬意所帶來的創(chuàng)作沖動。

無論是在導(dǎo)師的工作室工作,還是如今在自己的工作室,吳蔚對自己的嚴(yán)格要求始終如一——每天創(chuàng)作時(shí)間很長,并習(xí)慣每天將次日待辦事項(xiàng)寫在床邊的A4紙上。胥老師常常在深夜給吳蔚打電話,不是查崗,而是催他快休息。

吳蔚斬獲大獎(jiǎng)多次,但這位1994年出生的年輕人在榮譽(yù)面前有著超乎年齡的淡然:“不是說你選了我就這樣做,你不選我我就不這樣做。我只是覺得我現(xiàn)在想這么做。“雖然有些想法頗顯幼稚,但我生于94年,就只會想生于94年的人所想的事。”他說,“藝術(shù)需要多一點(diǎn)天真,多一點(diǎn)情懷”。

在獲得“2017年度原創(chuàng)雕塑獎(jiǎng)”后的第二天,吳蔚作為最年輕的演講者,參加了2018第二十屆中國雕塑論壇,并被選為獲獎(jiǎng)代表發(fā)表演講《以方寸之間談近年來架上雕塑創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)》。他說,從這次演講中不僅收獲了年度原創(chuàng)獎(jiǎng)和入選演講的榮譽(yù),更重要的是聽到了許多老前輩的建議,如“負(fù)空間會不會成為束縛你的一道力”“是不是要適可而止””人物系列很耐看””負(fù)空間的提議很有意思“等等,這讓他對自身的創(chuàng)作會有更客觀的認(rèn)知和更宏觀的了解,這個(gè)過程就是反思。

勤勞踏實(shí)、不斷學(xué)習(xí)、保持對世界的新鮮感,是這位年輕的藝術(shù)工作者自信的來源。他從未動搖他堅(jiān)持自己藝術(shù)創(chuàng)作的初心:”有人會來收藏我的雕塑,有人會告訴我入選了展覽,有人會通知您的某某作品已獲獎(jiǎng),我只把它當(dāng)成是對我的激勵(lì),而不是把它當(dāng)成是我永恒的資本,如果這是因?yàn)槲姨ぬ?shí)實(shí)而換來的,那我會繼續(xù)踏踏實(shí)實(shí)。”

采訪的最后,吳蔚用老師常對他說的話來結(jié)尾,一是“榮譽(yù)面前不昂頭,挫折面前不彎腰”,二是“砥礪前行”。

附:吳蔚作品欣賞

《方寸之間》

《方寸之間·山水長遠(yuǎn)》

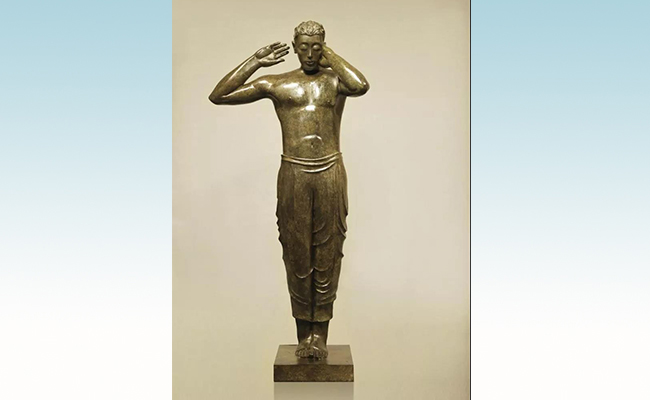

《聽》

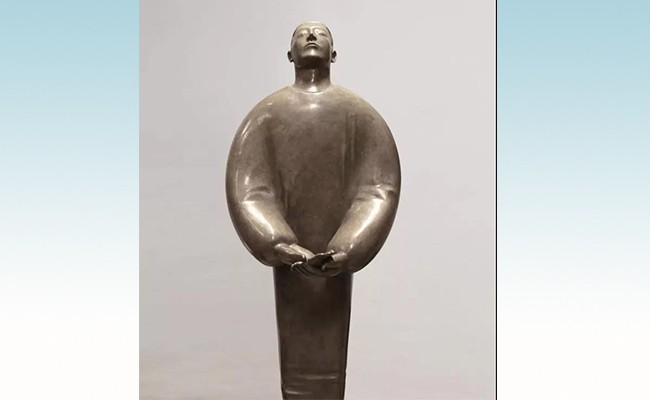

《壯思飛.攬明月》

文字|巾欹

編輯|子琪

責(zé)編|夢嘉

(清華新聞網(wǎng)12月25日電)

編輯:華山 宋亮 審核:襄楠