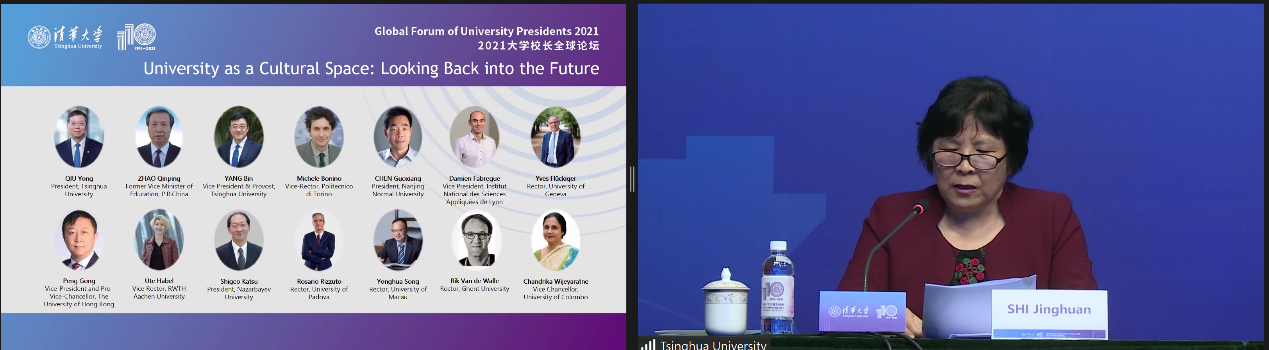

清華新聞網4月20電(通訊員 鐘周 劉皓月 周驍然 樊艾迪 攝影 常志東)北京時間4月19日晚,清華大學110周年校慶重要活動之一——2021大學校長全球論壇在線上拉開序幕。第一場分論壇以“作為文化空間的大學:繼往開來”為主題,對大學與文化在時空中的關系進行研討。清華大學校長邱勇致開幕辭,教育部原副部長、中國工程院院士趙沁平發(fā)表主旨演講。全球40余所高校的36位校長及師生近百人應邀參會,14位嘉賓應邀發(fā)言并圍繞主題進行了熱烈討論。

在論壇舉辦當天,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平來到清華大學考察并發(fā)表重要講話,他強調,要增強文化自信,以美為媒,加強國際文化交流。此次論壇圍繞大學作為文化空間的主題,聚焦大學的文化建設,以及大學作為文化空間如何促進不同文化間的交流與合作,具有重要意義。

邱勇致開幕辭

邱勇在開幕辭中指出,隨著大學社會角色的不斷豐富,我們也深刻認識到21世紀所面臨的全球挑戰(zhàn)嚴峻而緊迫。為更好地應對突發(fā)的公共衛(wèi)生事件、全球變暖、社會不平等以及國際合作與交流受阻等挑戰(zhàn),我們需要深入探討、審慎求索、共克時艱。中外大學校長此次共聚一堂,分享經驗、交流想法、商議對策,積極探索全球高等教育的新使命;支持跨國境、跨學科、跨領域的深入合作;努力發(fā)掘提升高校潛能的新途徑。

邱勇說,此次對話的主題“作為文化空間的大學:繼往開來”,反映了對大學特色文化的重視與期望,也展現(xiàn)了面向未來的理想和抱負。當今世界,大學的價值和角色更加多元,同時也伴隨著不斷產生的矛盾與沖突。為此,我們需要未雨綢繆、應勢而動,既保護大學的傳統(tǒng)文化,又鼓勵大學文化的進一步發(fā)展,以期為人類文明作出更大貢獻。

邱勇最后說,在慶祝清華大學建校110周年之際,我們借此機會向所有大學致以祝賀——因為大學是支撐人類文明的基石。清華很高興為此次中外校長論壇提供平臺,期待大家分享真知灼見,共同探討大學文化,共議大學的愿景與使命。

趙沁平發(fā)表主旨演講

趙沁平在主旨演講中指出,在對文化產生影響的所有社會實體中,大學對文化發(fā)展的影響最為深厚、深刻、深遠和全面。大學對社會文化的影響,首先體現(xiàn)在自由寬容的學術環(huán)境和科學民主的大學制度保障了文化的不斷創(chuàng)新。二是大學匯聚了各個學科的專家學者,他們和學生一起不斷創(chuàng)造形成新文化的各種元素和種子。三是大學作為國際文化和學術交流的中心,可以在中外文化交流和碰撞中創(chuàng)造出新文化的重要機制。經過大學文化熏陶,思想活躍而富有創(chuàng)新精神的年輕學子源源不斷地走向社會各個領域,使得大學能夠不斷引領社會文化的發(fā)展,東西方的大學都是如此。趙沁平強調,創(chuàng)新是大學文化的精髓和本質。他提倡每所大學都應該有自己特色的辦學理念、育人目標、人文精神和優(yōu)勢學科,努力培育有個性品位的大學文化,建立有利于人才成長的教育模式,鼓勵多流派文化,激勵百花齊放的創(chuàng)新機制。

隨后,清華大學副校長、教務長楊斌及來自全球11所學校的校長、副校長進行了主題發(fā)言。

楊斌作主旨發(fā)言

楊斌指出,“大學”在中文中的“大”和在拉丁語中universitas中的詞根“unus”的原意都有廣大和整全之意。但是大學不是一個單體,而是一個由個體群集而成的共同體。大學的構成因其多樣、差異、復雜乃至對立,所以各具特色且能取長補短,由此聚匯成一整全之體。因此在中文或西文語境中,“大學”都顯示了一種創(chuàng)造性的張力,大學的理想也是一組組看似矛盾的事物相依相成。楊斌從詞源分析了大學之“大”的意涵。“大”來自漢語象形文字對人正立于世的意象,大學是人成為人的立身處世之學。楊斌在結語中引用了《大學》的理想:“大學之道在明明德,在親民,在止于至善”。

參會代表合影

參會校長也都從大學的理想視角討論了大學的初心與未來。參會校長一致認為,大學既是文化的守望者又是文化的創(chuàng)造者,大學既是文化的空間,又是理解和欣賞跨文化和跨文化合作的空間。這些看似對立的功能在互動中才能獲得更好發(fā)展。

勝茂夫發(fā)言

陳國祥發(fā)言

宋永華發(fā)言

里克·范德瓦勒發(fā)言

作為守望者,大學的目的在于保護大學共同的文化和個體大學獨特的文化。一方面,大學需要捍衛(wèi)那些共通的、使大學之所以稱之為大學的價值,不受外界變化而改變。納扎爾巴耶夫大學校長勝茂夫(Shigeo Katsu)和根特大學校長里克·范德瓦勒(Rik Van de Walle)都提到了學術自由和大學自治。香港大學副校長宮鵬提出平等與溝通、健康與便捷。南京師范大學校長陳國祥、帕多瓦大學校長羅薩里奧·里祖托(Rosario Rizzuto)、澳門大學校長宋永華和科倫坡大學校長錢德里卡·維杰亞拉特納(Chandrika Wijeyaratne)提及多樣、包容、傳播與跨文化合作。宮鵬和里祖托還特別提到跨學科合作與科學方法。里克·范德瓦勒(Rik Van de Walle)提到教學與研究的共生與融合。亞琛工業(yè)大學副校長烏特·哈貝爾(Ute Habel)提到參與與共識,“亞琛工大模式”即全校師生都參與制定學校發(fā)展規(guī)劃的治理模式。

伊夫·弗呂克格爾發(fā)言

另一方面,大學積極保護自身獨特的、使一所大學之所以區(qū)別于其他大學的特色。這包括大學創(chuàng)辦者和先行者以及所在城市的特色。日內瓦大學校長伊夫·弗呂克格爾(Yves Flückiger)指出,日內瓦大學引以為豪的是稱為日內瓦精神的多邊主義理念,倡導通過開放性的對話協(xié)商解決沖突、和平共處。

錢德里卡·維杰亞拉特納發(fā)言

錢德里卡·維杰亞拉特納提出,大學發(fā)展的一大動力源泉是大學的創(chuàng)始人和早期校友,他們的個人成就和社會貢獻構成了大學發(fā)展的追求。都靈理工大學、帕多瓦大學、澳門大學都以所在城市為驕傲。前兩者注重發(fā)揮學校的科技或醫(yī)藥學科優(yōu)勢為本地經濟發(fā)展和文化傳播服務。澳門大學注重在本校建設中國文化和葡萄牙文化中心,以此推動中葡文化交流和滿足本地不同文化背景人群的學習需要。

里昂國立應用科學學院倡導重工崇文、有教無類。學校致力于培養(yǎng)有人文素養(yǎng)特別是有倫理意識和環(huán)境意識的工程師,因此要求理工科學生都需選修占課程總量四分之一的文科課程。此外,該校特別注重為文體特長生提供競賽和表演之外的“第二生命”,因此學校建設高水平的體育和藝術專業(yè),以體教結合和藝教結合的方式培養(yǎng)高水平運動員和藝術家。

同時,作為創(chuàng)造者,大學的目的在于通過創(chuàng)造新文化來對自我和社會進行變革。大學需要善于特立獨行、自我塑造。宮鵬倡導從健康校園的視角理解和欣賞“小而美”的世界強校。以芝加哥大學和哥倫比亞大學兩所大都市中的“小校園”大學為例,宮鵬倡導在大學校園建設中把握“人的尺度”。開放、小規(guī)模、公共設施平均分布的校園營造了平等、舒適、便捷、緊密的文化氛圍,有利于實現(xiàn)人與人的高效互動,以此實現(xiàn)大學內部之間以及大學內外部之間的互學、互助、互惠。

烏特·哈貝爾發(fā)言

烏特·哈貝爾倡導大學不僅是教育和學術的空間,也是生活空間。大學不僅是師生的家園也是員工的雇主,因此大學需要建設一種整合和全納的文化,從校園到制度都能滿足每一位成員的個性化需求。

勝茂夫提出,盡管納扎爾巴耶夫大學只有十年校齡,卻是本國最創(chuàng)新的學校。哈薩克斯坦舉全國之力建設了這所大學,學校的學術自由與大學自治受到單獨的法律保障,學校的辦學定位、育人目標、學科設置、教學語言等都不同于本國其他學校,納扎爾巴耶夫大學承載著國家和社會的決心和信心。

羅薩里奧·里祖托發(fā)言

另一方面,大學需要在尊重、包容和欣賞多樣中發(fā)現(xiàn)和發(fā)展彼此。大學不僅是文化空間,更是跨文化空間。連結和融合著遠距的異域文化空間。里祖托分享了中世紀歐洲大學的拉丁語名稱“studium”的意義變化。“studium”本義是多樣化、多功能場所,即研究、文化和學習之所的集合體,后來這個術語被“universitas magistrorum et scholarium”替代,簡稱為“universitas”,意指學生和學者共同體。這種變化將展示大學的空間特征轉為強調大學的人群特征,反映了中世紀大學對知識和人群的開放,突出了大學的多樣性、包容性以及與世界的廣泛關聯(lián)性。里祖托驕傲地說,帕多瓦大學是世界上第一個有女生畢業(yè)的大學,這彰顯了學校的開放性。陳國祥提到南京師范大學是1920年在中國首批招收女生的大學。這些先鋒的精神均成為大學持久的文化特征。

面向未來,參加論壇的校長們都認同大學通過人才培養(yǎng)塑造未來,這意味著大學需要繼續(xù)保持多種矛盾性因素的整體性、共生性狀態(tài),如教學與研究、學生與教師、學習工作與生活,乃至小與大、舊與新、本地與世界,繼續(xù)作為文化的守望者和創(chuàng)造者,在過去和未來之中變革自我,促進傳承與創(chuàng)新,從而引領社會、塑造未來。

正如楊斌在發(fā)言中指出,“大學”在中文中的“學”字和在拉丁語universitas中的詞根“vert”兩者本義都有覺悟和轉變之意,意識到改變、發(fā)現(xiàn)未知的需要,通過學習成長變化乃至變革。這是創(chuàng)而變,也是聚而變。圍繞中國大學參與國際文化交流時,楊斌提到“與共”的理念,近可源自“各美其美、美美與共”包容與欣賞的品質,遠可上溯自強與厚德、自立立人、自達達人的中國傳統(tǒng)文化價值,與西方文化中的世界主義和國際主義構成有益對話。

在論壇的討論和問答環(huán)節(jié),嘉賓們就疫情對跨文化交流的影響、批判性思維的培養(yǎng)等問題進行了熱烈的討論和思想交鋒。

史靜寰主持論壇,作總結發(fā)言

水木清華,人文日新。在清華大學建校110周年之際,本場論壇聚焦大學文化,意義深遠。正如本場的學術主席——清華大學學位評定委員會副主席、教育研究院教授史靜寰在閉幕辭中指出,大學文化不僅在于創(chuàng)造新知,也在于人格塑造。本場論壇從大學的本源意義切入,對大學的功能進行了多角度討論,并共同探索應對當今全球挑戰(zhàn)的路徑。這些思索,將幫助我們建設更美好的大學和更美好的未來。

2021大學校長全球論壇(Global Forum of University Presidents2021,簡稱GFUP2021)于2021年4月19-24日在北京舉行,是清華大學110周年校慶的重點活動之一。本次校長論壇包含全體會議“共創(chuàng)未來:大學的愿景與新使命”和四場分論壇“作為文化空間的大學:繼往開來”、“全球碳中和:大學責任與行動”、“重思在線教育的未來與新使命”和“全球大學領導力”。首場分論壇“作為文化空間的大學:繼往開來”由清華大學國際合作與交流處組織,亞洲大學聯(lián)盟秘書處承辦。

供稿:國際處

編輯:陳曉艷 邱收

審核:呂婷 李晨暉