清華新聞網(wǎng)4月6日電 瑞士當?shù)貢r間3月28日,2022年日內(nèi)瓦國際發(fā)明特別展線上評審結(jié)果公布。清華大學(xué)此次41組參賽團隊共獲得20項金獎、23項銀獎和2項銅獎,共計45項獎勵,獲獎總數(shù)創(chuàng)歷史新高。

金獎項目介紹:

“主動彎曲編織自由曲面網(wǎng)殼”項目產(chǎn)品展示

建筑學(xué)院黃蔚欣副教授團隊與土木工程系潘鵬教授團隊、清華建筑設(shè)計研究院獲得2項金獎。“主動彎曲編織自由曲面網(wǎng)殼”項目針對自由曲面建造的國際性前沿課題,創(chuàng)新性地利用彈性桿件的找形性能,結(jié)合數(shù)字化設(shè)計與模擬,提出一套獨特的“編織結(jié)構(gòu)”技術(shù)體系。該體系使用彈性桿件材料與標準節(jié)點,無需定制加工,就能夠?qū)崿F(xiàn)各類復(fù)雜自由曲面的建造。其特點是建造便捷,結(jié)構(gòu)性能優(yōu)異,并具有獨特的藝術(shù)表現(xiàn)力,且材料可多次復(fù)用,節(jié)約成本,環(huán)境友好,具有廣泛的應(yīng)用前景。

“雪絨星”

另一項成果“數(shù)控加工鋁合金型材編織自由曲面網(wǎng)殼”項目發(fā)明了一種利用借助數(shù)控加工的鋁合金型材制作大尺度空間自由曲面結(jié)構(gòu)的建造體系,包括自主開發(fā)的加工數(shù)據(jù)算法、結(jié)構(gòu)模擬算法、構(gòu)造系統(tǒng)、燈光控制系統(tǒng)與預(yù)制化施工方法。該體系外形簡約美觀,施工簡便,結(jié)構(gòu)強度高,耐久性好。團隊應(yīng)用這一方法,為2022北京冬奧會與冬殘奧會完成大型公共燈光藝術(shù)裝置“雪絨星”,于國家游泳中心南廣場落成并投入使用,并獲得新華社、北京衛(wèi)視、澎湃新聞、環(huán)球時報等多家媒體報道。

電機系直流研究中心團隊

電機系曾嶸教授和趙彪副教授團隊牽頭完成的“全過程近零開關(guān)損耗調(diào)制技術(shù)和超高效率高密度LO-IGCT直流變壓器”項目研制出高功率密度、大電感集成的MW級中頻隔離變壓器,突破IGCT-二級管混合串聯(lián)電壓均衡技術(shù),提出全過程近零開關(guān)損耗復(fù)合調(diào)制方法,研發(fā)我國首臺套中壓DCT和目前世界最大容量的DCT,大幅降低損耗和成本,并實現(xiàn)多場景工程應(yīng)用。

岳東北(右一)

環(huán)境學(xué)院岳東北教授團隊完成的“異步浸沒燃燒蒸發(fā)技術(shù)與裝備”項目通過壓力調(diào)控促進傳熱并抑制傳質(zhì),從而在保留浸沒燃燒蒸發(fā)抗結(jié)垢等優(yōu)勢特性的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了高品質(zhì)二次蒸汽的回收,顯著降低了系統(tǒng)能耗,為高鹽廢水處理提供了一種適用工程技術(shù)方案。

全球首款商用類腦計算芯片—“KA200”

清華類腦計算研究中心團隊施路平教授、裴京副研究員、張悠慧教授、鄧磊助理教授、趙蓉教授以及北京靈汐科技有限公司共同完成的“異構(gòu)融合類腦計算芯片”項目提出了雙腦驅(qū)動的異構(gòu)融合類腦計算架構(gòu),不僅支持計算機科學(xué)驅(qū)動的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和腦科學(xué)驅(qū)動的脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),還支持兩者的異構(gòu)建模,研制的全球首款異構(gòu)融合類腦計算芯片“天機芯”和軟件工具鏈,具有高能效、低延遲、多源并行等顯著優(yōu)勢。團隊于2021年研制出全球首款商用類腦計算芯片,賦能各行各業(yè),給智能時代發(fā)展帶來新的變革。

杜亞楠團隊和獲獎項目

醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系杜亞楠教授及其轉(zhuǎn)化團隊北京華龕生物科技有限公司完成的“3DFloTrix:基于藥用級別微載片的自動化大規(guī)模干細胞制造技術(shù)”項目打造原創(chuàng)3D細胞“智造”平臺,提供基于3D微載體的細胞規(guī)模化定制化擴增工藝整體解決方案。其中微載體是自主創(chuàng)新型、首款可用于細胞藥物開發(fā)的藥用輔料級微載體,已通過中檢院等相關(guān)權(quán)威機構(gòu)的檢驗報告,并獲得2項國家藥監(jiān)局藥用輔料資質(zhì)。同時,該產(chǎn)品獲得美國藥用輔料資質(zhì)。結(jié)合自研的自動化細胞培養(yǎng)生物反應(yīng)器、細胞清洗收獲設(shè)備和外泌體收獲設(shè)備可實現(xiàn)干細胞的自動化、規(guī)模化培養(yǎng)。該技術(shù)可廣泛應(yīng)用于基因與細胞治療、細胞外囊泡、疫苗及蛋白產(chǎn)品等生產(chǎn)的上游工藝開發(fā)。同時,在再生醫(yī)學(xué)、類器官與食品科技(細胞培養(yǎng)肉等)領(lǐng)域也具有廣泛應(yīng)用前景。

“超高清內(nèi)容的泛在發(fā)送技術(shù)”項目

電子系宋健教團隊和信息國家研究中心潘長勇教授完成的“超高清內(nèi)容的泛在發(fā)送技術(shù)”項目通過高效的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計、靈活的信號格式轉(zhuǎn)換和魯棒的資源調(diào)度方式,利用地面數(shù)字電視廣播網(wǎng)絡(luò)結(jié)合5G移動通信網(wǎng)絡(luò)提供超高清內(nèi)容的室外廣域傳送與可靠接收,利用WiFi、電力線與可見光通信有機融合的異構(gòu)系統(tǒng)支持室內(nèi)深度覆蓋。本發(fā)明能以靈活可靠、低成本且綠色節(jié)能的方式支持超高清內(nèi)容的泛在發(fā)送。接收終端在基本不改變其硬件的情況下,使用APP軟件可以支持用戶在任何時間、任何地點享受超高清內(nèi)容的服務(wù)。

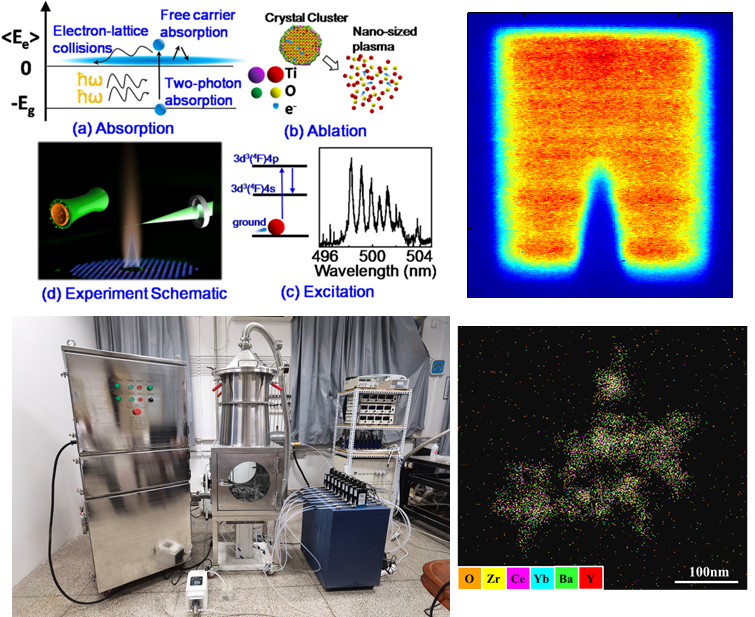

“一種基于火焰的功能化多元納米顆粒材料的高通量合成技術(shù)”項目

能動系李水清教授與核研院張易陽副教授等完成的“一種基于火焰的功能化多元納米顆粒材料的高通量合成技術(shù)”項目發(fā)明了基于旋流霧化火焰的多元納米顆粒高通量合成技術(shù),及其在線激光診斷和精確調(diào)控方法,在達到多種元素原子位均勻摻混的同時實現(xiàn)了連續(xù)性、高產(chǎn)率的產(chǎn)業(yè)化能力,目前已完成知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化,進入產(chǎn)業(yè)化落地階段。

林金明獲獎項目的技術(shù)基本原理與對應(yīng)裝置

化學(xué)系林金明教授牽頭完成的“一種高壓氣流攜水分子撞擊碰撞面的空氣負離子發(fā)生裝置”項目模擬自然界瀑布原理,通過在固體界面上的水汽碰撞產(chǎn)生空氣負離子,在保證大量負離子產(chǎn)生與釋放的同時避免了臭氧、氮氧化物等有害副產(chǎn)物的產(chǎn)生。技術(shù)利用高壓氣體,不需任何附加電源,不產(chǎn)生靜電效應(yīng),還可以通過改變氣體或者液體的組成,產(chǎn)生不同濃度和組成的水合空氣負離子。項目設(shè)備成本低,材料環(huán)保且對環(huán)境友好。此外,林金明課題組在國家自然科學(xué)基金委國家重大科研儀器研制專項的支持下完成的“微流控芯片質(zhì)譜聯(lián)用細胞分析系統(tǒng)”項目,獲得了本次國際發(fā)明展覽會的銀獎。該技術(shù)集微流控芯片、自動取樣、前處理與富集以及檢測于一體,可以對微流控芯片上的生化反應(yīng)及藥物代謝過程進行實時、在線的檢測和分析。實現(xiàn)對細胞代謝產(chǎn)物進行連續(xù)的監(jiān)控,以全面地了解微流控芯片上的生化反應(yīng)及藥物代謝的全過程。

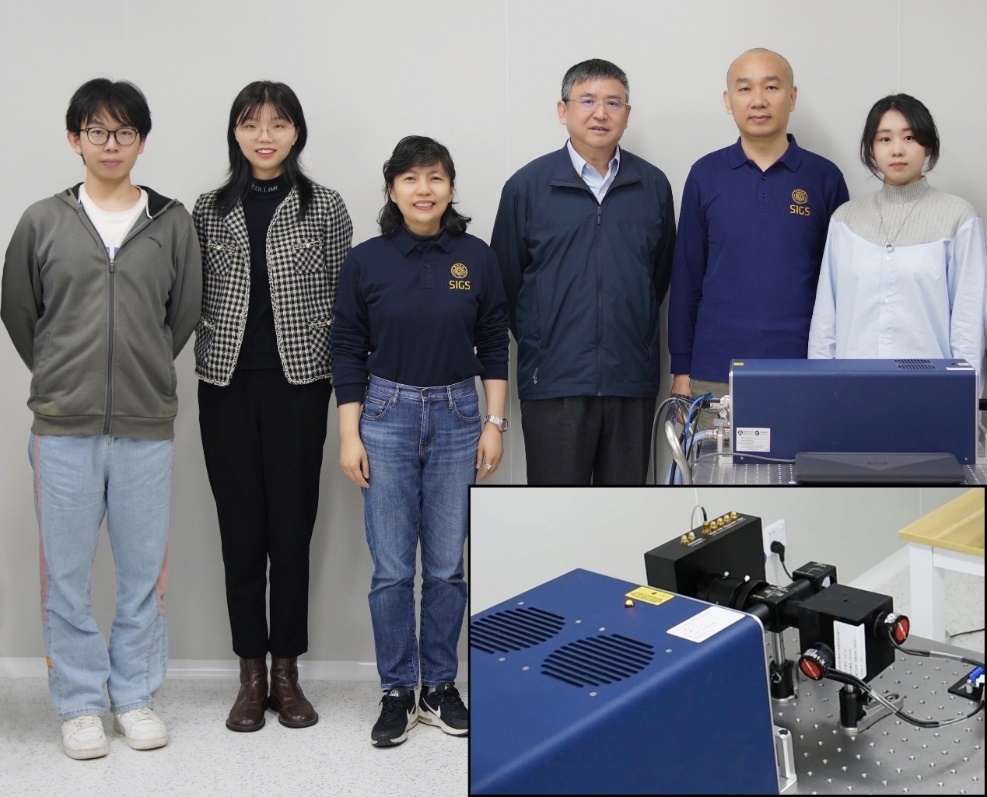

金欣團隊和獲獎項目

深圳國際研究生院金欣教授團隊完成的“基于光子飛行時間的體散射成像系統(tǒng)”項目精確建模了散射光的空時傳播,將采集場與目標場的映射關(guān)系表示為散射波場時域邊界值到空域邊界值的轉(zhuǎn)換,大大提升了成像系統(tǒng)在強體散射場景下的目標重建能力,系統(tǒng)成像能力超越了人眼可視范圍的8倍以上。

馮雪團隊

航天航空學(xué)院馮雪教授團隊完成的“面向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的柔性集成電路設(shè)計與制造技術(shù)”項目以柔性集成電路設(shè)計與制造為核心,體系化地開發(fā)了芯片薄化與柔性系統(tǒng)級封裝技術(shù),為開發(fā)具有“輕薄柔小、可重構(gòu)”特點的柔性集成器件奠定了理論基礎(chǔ)并提供了制造技術(shù)有力支撐。團隊自主研發(fā)突破了多項關(guān)鍵技術(shù),獲40余項授權(quán)專利,建成國際國內(nèi)首個柔性集成器件制造實驗線,涵蓋芯片薄化、柔性系統(tǒng)級封裝、柔性電路板高精度表面貼裝和柔性注塑成型等工序,具備柔性集成器件獨立自主設(shè)計與制造能力。基于該技術(shù)開發(fā)出多款柔性集成器件產(chǎn)品,包括柔性旋轉(zhuǎn)遙測系統(tǒng)和柔性無線數(shù)據(jù)微采集系統(tǒng),成功與高鐵輪軸、直升機尾翼傳動軸等非平面旋轉(zhuǎn)部件共型融合,實時獲取無線傳輸溫度、應(yīng)變、加速度、振動等信號,實現(xiàn)了重大裝備關(guān)鍵部件健康狀態(tài)實時監(jiān)測。該技術(shù)在風(fēng)力發(fā)電、重工業(yè)機械、汽車、船舶和航空航天等各個領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用前景,將為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展注入新活力。

支撐分布式光伏并網(wǎng)的主動配電網(wǎng)能量管理與集群控制系統(tǒng)

電機系吳文傳教授團隊完成的“支撐分布式光伏并網(wǎng)的主動配電網(wǎng)能量管理與集群控制系統(tǒng)”項目系統(tǒng)突破分布式發(fā)電廣泛接入的主動配網(wǎng)自律協(xié)同調(diào)控技術(shù),建立了“集群自律-群間協(xié)同-輸配協(xié)調(diào)”的運行調(diào)控體系,實現(xiàn)了新能源集群友好并網(wǎng)和高效運行,開發(fā)了首套區(qū)域性分布式發(fā)電群控群調(diào)系統(tǒng),得到了規(guī)模化推廣應(yīng)用,被美國工程院院士施謬爾·奧倫(Shmuel Oren)教授等國外專家評價為“本領(lǐng)域的引領(lǐng)性創(chuàng)新”。

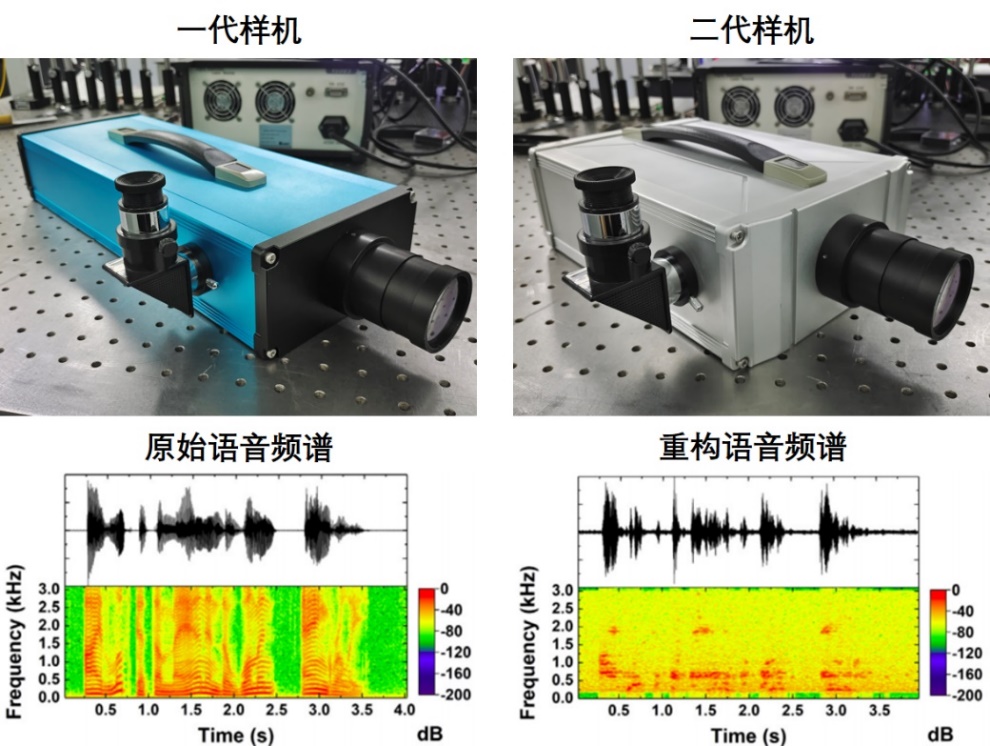

激光回饋非配合目標測量系統(tǒng)及語音恢復(fù)實測效果

精密儀器系精密測試技術(shù)及儀器國家重點實驗室談宜東副教授、張書練教授團隊完成的“激光回饋非配合目標測量技術(shù)及應(yīng)用”項目項目利用激光回饋效應(yīng)對極微弱散射光信號進行放大,將干涉測量的靈敏度提高了4-5個數(shù)量級,可敏感fW量級的弱散射光,解決了傳統(tǒng)干涉測量技術(shù)對弱光探測靈敏度不夠、需要配合靶鏡的不足。基于這一原理,該團隊發(fā)明了一種遠距離納米量級微弱振動檢測系統(tǒng),并借此實現(xiàn)了對200m遠處特征目標聲音信號的實時監(jiān)測。該系統(tǒng)在邊界入侵、社區(qū)安全、建筑結(jié)構(gòu)監(jiān)測以及激光偵聽等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。

機械系密封與潤滑研究團隊

機械系密封與潤滑研究團隊郭飛等人完成的“超高壓寬溫域氫氣密封系統(tǒng)設(shè)計制造及測試關(guān)鍵技術(shù)”項目提出了基于材料損傷全流態(tài)多場耦合模型的超高壓寬溫域氫氣密封系統(tǒng)設(shè)計方法,優(yōu)化了面向臨氫環(huán)境橡膠材料的多組分配比并構(gòu)建了先進的數(shù)字化及綠色化橡膠密封生產(chǎn)線,發(fā)明了140MPa、-50~+160℃超高壓寬溫域氫氣密封性能檢測平臺,研制的氫氣密封件可在氫氣運輸、氫氣儲存、氫氣加注等場景得到有效應(yīng)用。

趙明團隊

環(huán)境學(xué)院趙明副教授團隊完成的“固體廢物無焦油氣化技術(shù)”項目應(yīng)用于有機固廢無焦油氣化裝置——允清爐,通過獨特的多級供風(fēng)雙氧化層結(jié)構(gòu),從原理上解決了氣化焦油問題,提高了氣化效率和可燃氣清潔度。爐底灰渣含碳量降低至3%以下,減量化資源化效果明顯。系統(tǒng)設(shè)多點位參數(shù)并集成自動控制系統(tǒng),穩(wěn)定性和安全性更高,燃氣產(chǎn)品還可用于熱、電、化等多元轉(zhuǎn)化。該成果對未來建立“無廢城市”、緩解天然氣供給壓力、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)具有重大意義。

季向陽團隊

物體位置與朝向的相對空間關(guān)系可以表示為六自由度參數(shù)模型,包含三維旋轉(zhuǎn)量和三維平移量。自動化系季向陽教授團隊完成的“基于視覺的物體六自由度位姿估計技術(shù)”項目通過迭代匹配機制、坐標解耦與可微分渲染自學(xué)習(xí),構(gòu)建了兼顧準確率、實時性與魯棒性的新型六自由度位姿估計技術(shù)。這種基于視覺的方法具有易部署、低功耗、高分辨等優(yōu)點,在工業(yè)機器人、增強虛擬現(xiàn)實、自動駕駛中有著廣泛的應(yīng)用前景。

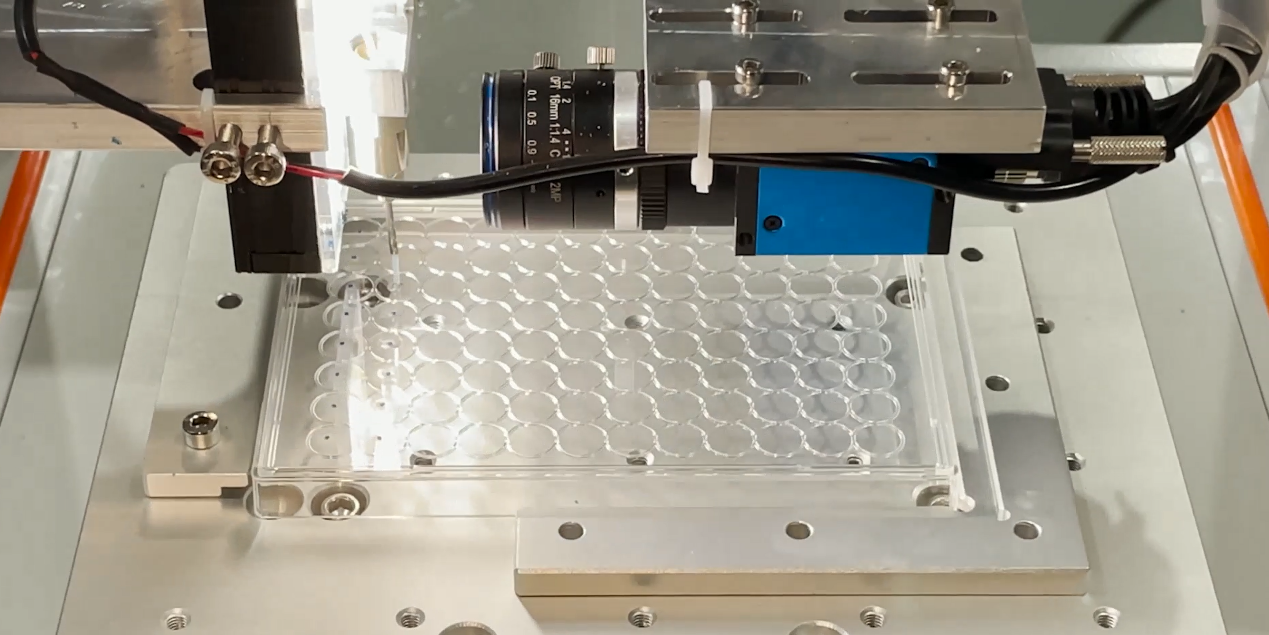

“高通量腫瘤類器官藥物評價與個體化診療平臺”項目

深圳國際研究生院馬少華副教授團隊完成的“高通量腫瘤類器官藥物評價與個體化診療平臺”項目開發(fā)了一個自動化的、高通量的類器官平臺,在獲得人體腫瘤組織后,通過機器研磨和材料上的酶促反應(yīng)提取細胞,將從原代組織中提取的細胞與基質(zhì)膠(溶膠)混勻,而后將細胞懸液注入微流體系統(tǒng),制成均勻的載有細胞的基質(zhì)膠液滴。液滴在微流控管路中凝膠化,制備出均勻的類器官前體。把前體打印到96孔板或用于類器官培養(yǎng)的定制芯片中。在96孔板中,每個孔都打印一個類器官前體,且位于該孔的中心,該設(shè)計有利于培養(yǎng)期間類器官的高通量成像表征。這些類器官前體在1周內(nèi)即可完成培養(yǎng),并可進行藥物測試。用該方法制備出的類器官可還原90%以上的原代組織基因型,藥物測試準確率可達80%以上。

宮琴和獲獎項目產(chǎn)品

醫(yī)學(xué)院宮琴副教授團隊完成的“基于音樂療法的耳鳴檢測治療儀”項目研發(fā)了集耳鳴檢測和精準康復(fù)治療于一體的便攜式設(shè)備。基于對耳鳴的響度、音調(diào)的精準、定量檢測,不但創(chuàng)新性地實現(xiàn)了對耳鳴的針對性、個性化的精準康復(fù)治療,而且解決了對高頻耳鳴有效治療的國際難題。另外,該設(shè)備基于中和抵消與掩蔽原理,結(jié)合高速數(shù)字信號處理和AI技術(shù),開拓性地實現(xiàn)基于自然聲的聽感柔和舒適的治療處方,避免了對聽力的二次損傷。

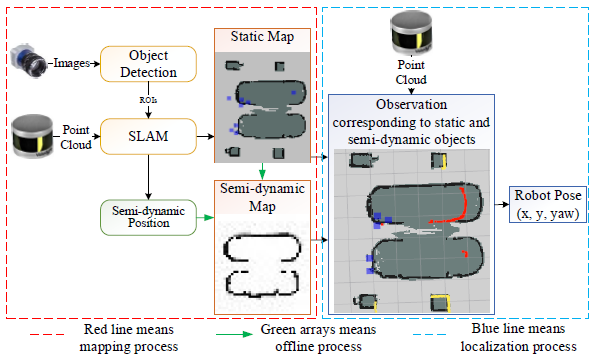

基于特征點標定的自主融合定位方法

自主作業(yè)移動平臺是一種具有主動多模態(tài)感知功能的新概念車輛平臺。車輛學(xué)院新概念汽車研究院李駿院士團隊完成的“基于多模態(tài)感知的自主作業(yè)移動平臺”項目利用多傳感器信息融合的主動感知技術(shù)與基于注意力機制的異構(gòu)模態(tài)融合目標檢測方法完成可靠的環(huán)境感知分析,基于特征點標定的自主融合定位方法與基于持續(xù)學(xué)習(xí)的規(guī)劃決策方法保障車輛在未知環(huán)境下的自主定位與精準導(dǎo)航避障,可在崎嶇、涉水等環(huán)境惡劣的工作場景全天候地執(zhí)行智能作業(yè)。

電力系統(tǒng)碳排放計量的碳表系統(tǒng)

電機系康重慶教授團隊完成的“電力系統(tǒng)碳排放計量的碳表系統(tǒng)”項目研發(fā)了一套面向電力系統(tǒng)實時碳排放計量的碳表系統(tǒng),該系統(tǒng)以康重慶原創(chuàng)的電力系統(tǒng)碳排放流理論為基礎(chǔ),通過為電力潮流打“碳標簽”的方式對電力系統(tǒng)用電碳排放進行溯源,實現(xiàn)了電力系統(tǒng)源側(cè)、網(wǎng)側(cè)、荷側(cè)的直接碳排放和間接碳排放的分鐘級實時精準計量。該成果目前已在江蘇常州等多地應(yīng)用,計量結(jié)果能夠引導(dǎo)用戶通過改變自身用電行為的方式實現(xiàn)減碳,引導(dǎo)企業(yè)低碳生產(chǎn),助力行業(yè)節(jié)能減排。

日內(nèi)瓦國際發(fā)明展(International Exhibition of Inventions of Geneva)創(chuàng)辦于上世紀的1973年,每年一度(2020年受疫情影響未舉辦),截止到2022年,已經(jīng)成功舉辦了47屆展會和2屆線上特別展。此大型國際展覽由瑞士聯(lián)邦政府、日內(nèi)瓦州政府、日內(nèi)瓦市政府和世界知識產(chǎn)權(quán)組織共同舉辦的,也是全球舉辦歷史最長,規(guī)模最大的發(fā)明展之一。

供稿:科研院

編輯:陳曉艷

審核:呂婷