清華新聞網(wǎng)5月12日電 金屬鹵化物鈣鈦礦因其優(yōu)異的光電性能和低成本的制造技術(shù)而成為有前景的光伏材料。然而,,鈣鈦礦太陽能電池(PSC)的性能和穩(wěn)定性受到光學(xué)活性相晶體的隨機(jī)取向和體/界面缺陷的顯著影響,。為此,清華大學(xué)電機(jī)系易陳誼課題組開發(fā)了一種多功能有機(jī)材料仲班酸(PA),,用于調(diào)節(jié)結(jié)晶,,形成了具有集中面外空間取向的鈣鈦礦薄膜;同時(shí)利用PA進(jìn)行界面處理,,實(shí)現(xiàn)了對(duì)鈣鈦礦太陽能電池體相和界面缺陷的協(xié)同鈍化,。由此制備的PSC實(shí)現(xiàn)了26.03%的光電轉(zhuǎn)換效率(認(rèn)證為25.51%),并具有出色的環(huán)境穩(wěn)定性,。在加速老化測量條件下(ISOS-L-1I),,電池在2000小時(shí)最大功率點(diǎn)輸出后仍可保持初始效率的96.3%?;谔砑觿┑木w取向的調(diào)控和缺陷的綜合鈍化為促進(jìn)鈣鈦礦太陽能電池的發(fā)展提供了一種新方法,。

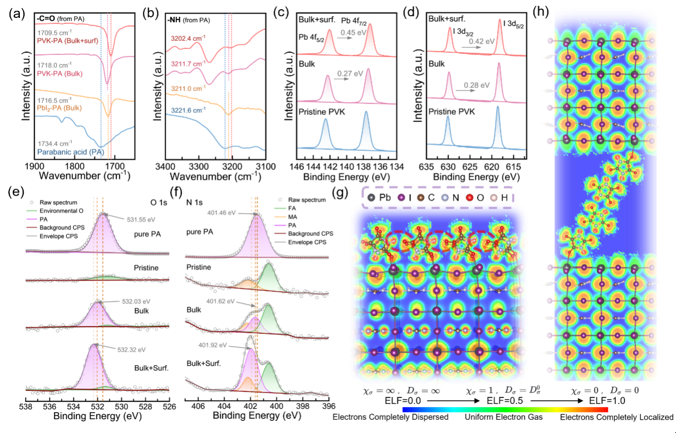

圖1.添加劑對(duì)鈣鈦礦結(jié)晶取向調(diào)控分析測試結(jié)果及影響機(jī)制示意圖

研究人員通過在鈣鈦礦中添加仲班酸(PA)調(diào)控鈣鈦礦結(jié)晶,并且在體相添加PA的基礎(chǔ)上,,進(jìn)一步探索了在鈣鈦礦表面沉積PA鈍化層抑制表面缺陷,。為了探究PA添加對(duì)鈣鈦礦(PVK)薄膜結(jié)晶過程的影響,研究人員開展了原位掠入射廣角X射線散射(GIWAXS)研究,。結(jié)果顯示,,摻雜PA的PVK薄膜在結(jié)晶過程中(100)晶面的空間取向發(fā)生了顯著變化,更傾向于集中的面外取向,。通過整合50至100秒的原位GIWAXS圖像,,發(fā)現(xiàn)這種取向變化隨著退火溫度的升高逐漸發(fā)生。X射線衍射(XRD)分析表明,,PA輔助結(jié)晶的鈣鈦礦(100)晶面結(jié)晶度提高,,同時(shí)殘留PbI?含量降低,可避免過量殘留PbI?可能導(dǎo)致的電池性能下降,。

圖2.添加劑分子對(duì)鈣鈦礦薄膜表面缺陷的影響機(jī)制的實(shí)驗(yàn)及理論分析

傅里葉變換紅外光譜(FTIR)和X射線光電子能譜(XPS)測試揭示了PA與鈣鈦礦之間的相互作用機(jī)制,,即PA所屬的-C=O與鈣鈦礦中的鉛(Pb)配位,,以及-NH與碘(I)之間形成了氫鍵。在此基礎(chǔ)上,,結(jié)合密度泛函理論(DFT)計(jì)算揭示了PA調(diào)控鈣鈦礦結(jié)晶和鈍化鈣鈦礦表面缺陷的機(jī)制,。

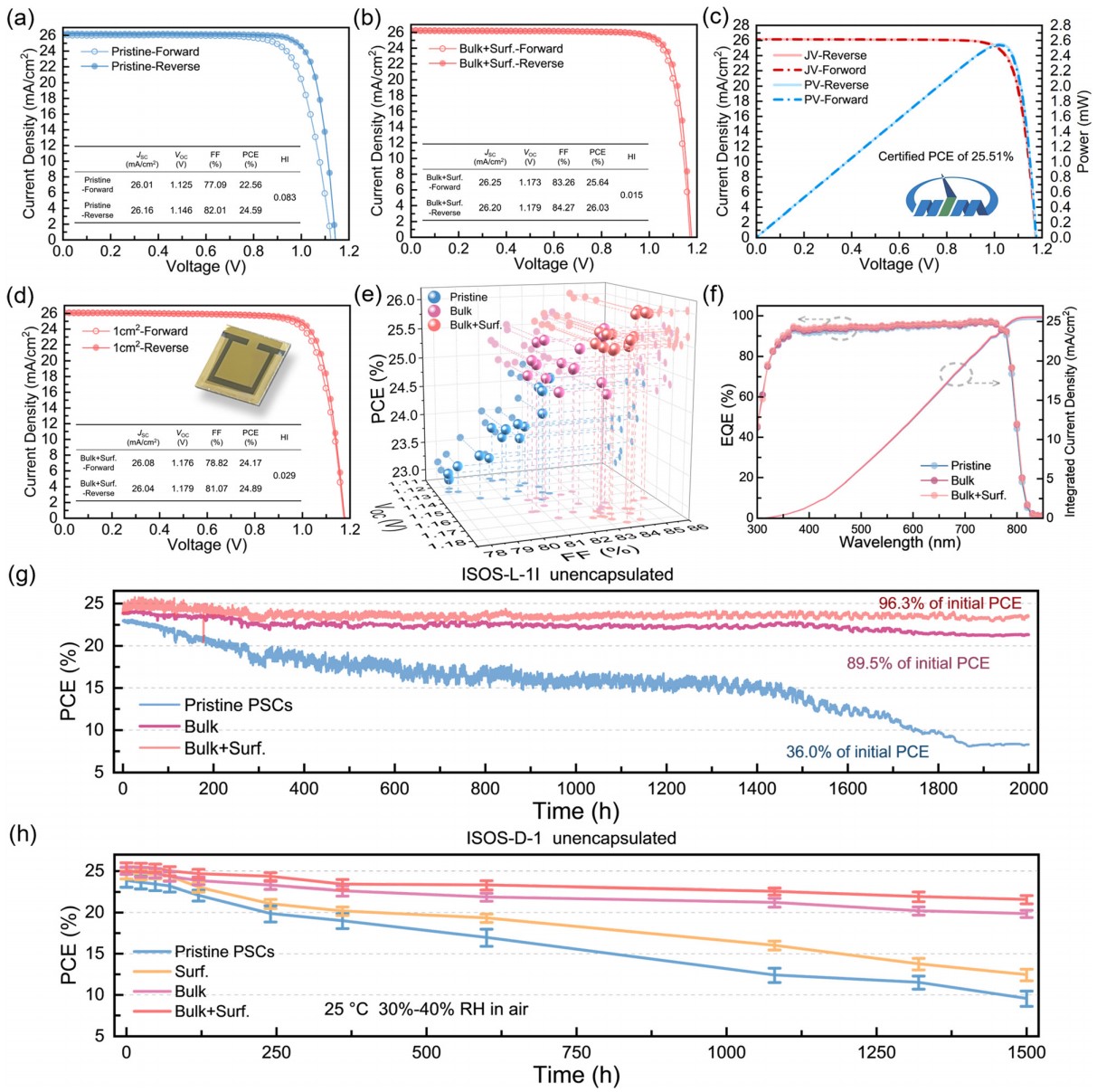

對(duì)完整太陽能電池性能的測試表明,PA雙處理的PSCs在光電性能方面相對(duì)無處理(對(duì)照組)和單處理(單體相摻雜和單界面處理)有顯著提升,?;赑A雙處理制備的PSCs器件實(shí)現(xiàn)了26.03%的高光電轉(zhuǎn)換效率,第三方認(rèn)證的效率為25.51%,。1cm2有效面積的PSCs獲得了24.86%的光電轉(zhuǎn)換效率,。光電性能的提升主要?dú)w因于非輻射復(fù)合損失的減少,以及對(duì)鈣鈦礦體相和界面缺陷的有效鈍化,。在穩(wěn)定性測試中,,PA雙處理的PSCs器件展現(xiàn)出了卓越的性能。在ISOS-L-1I加速老化測試條件下,,經(jīng)過2000小時(shí)的持續(xù)最大功率點(diǎn)輸出,,其光電轉(zhuǎn)換效率仍能保持初始值的96.3%。相比之下,,未處理PSCs的效率僅保留了初始值的36.0%,。在85°C的高溫和高濕度(50%-80% RH,25°C)條件下,,PA雙處理的PSCs也表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性,。

圖3.添加劑分子對(duì)鈣鈦礦太陽能電池效率及穩(wěn)定性的影響

該多功能添加劑在結(jié)晶調(diào)控、空間取向和界面缺陷鈍化之間的協(xié)同作用,,展示了其在提升鈣鈦礦太陽能電池的效率和穩(wěn)定性方面的巨大潛力,。

相關(guān)研究成果以“一石二鳥:通過協(xié)同結(jié)晶和界面調(diào)節(jié),鈣鈦礦太陽能電池的效率超過26%”(One-stone-two-birds: over 26% efficiency in perovskite solar cells via synergistic crystallization & interface regulation)為題,,于4月22日發(fā)表于《能源與環(huán)境科學(xué)》 (Energy & Environmental Science),。

清華大學(xué)電機(jī)系副教授易陳誼為論文通訊作者,易陳誼課題組與中國科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)2020級(jí)博士生焦博新,、2019級(jí)博士生譚理國,、2021級(jí)博士生葉一然和博士后任寧宇為論文共同第一作者。研究得到國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃和國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目的支持,。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1039/D5EE00189G

供稿:電機(jī)系

編輯:李華山

審核:郭玲