清華新聞網(wǎng)3月27日電 海運業(yè)作為全球貿(mào)易的基石,,其碳排放問題日益受到國際社會關(guān)注,。隨著國際海事組織(IMO)提出到2050年實現(xiàn)海運業(yè)凈零排放的目標,各國政府,、學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界正加速推動行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型,。然而,精準制定海運脫碳路徑,,需基于對歷史碳排放模式的深入理解,,以識別關(guān)鍵驅(qū)動因素、演化趨勢及未來減排潛力,,為全球海運業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)支撐,。目前全球海運碳排放數(shù)據(jù)存在碎片化問題,導(dǎo)致政策制定和減排策略的精準性受到限制,。

清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院劉歡教授課題組與北京工業(yè)大學(xué)研究團隊合作,,創(chuàng)新性地構(gòu)建了一種“貿(mào)易驅(qū)動”技術(shù)框架,追蹤了1970年至2021年間全球數(shù)十億海運貿(mào)易流量的碳排放,,并將其映射至0.1°×0.1°的地理網(wǎng)格上,重構(gòu)了過去半個世紀全球海運大氣污染物和溫室氣體排放的歷史清單,。該方法融合國際貿(mào)易,、船舶活動及海運燃料等數(shù)據(jù),突破了自動識別系統(tǒng)(AIS)數(shù)據(jù)在時間跨度和空間覆蓋上的局限性,,在長期尺度上實現(xiàn)了排放數(shù)據(jù)與貿(mào)易活動的空間一致性,。通過系統(tǒng)校準與多源數(shù)據(jù)交叉驗證,該研究首次揭示了全球海運排放的結(jié)構(gòu)性變遷及空間分布格局的演化特征,,為全球海運業(yè)脫碳路徑規(guī)劃提供了堅實的科學(xué)支撐,。

研究發(fā)現(xiàn),盡管過去半個世紀全球船隊的整體能效有所提升,,但海運業(yè)的碳排放總量仍呈上升趨勢,。從1970年到2021年,全球海運業(yè)的二氧化碳(CO?)排放量增長了1.7倍,,其中2017年的峰值排放(8.87億噸)是1983年最低排放水平(3.66億噸)的2.4倍,。這一增長趨勢與全球貿(mào)易擴張高度相關(guān),尤其是在1983年至2008年全球金融危機前,,海運排放量呈現(xiàn)持續(xù)加速態(tài)勢,。

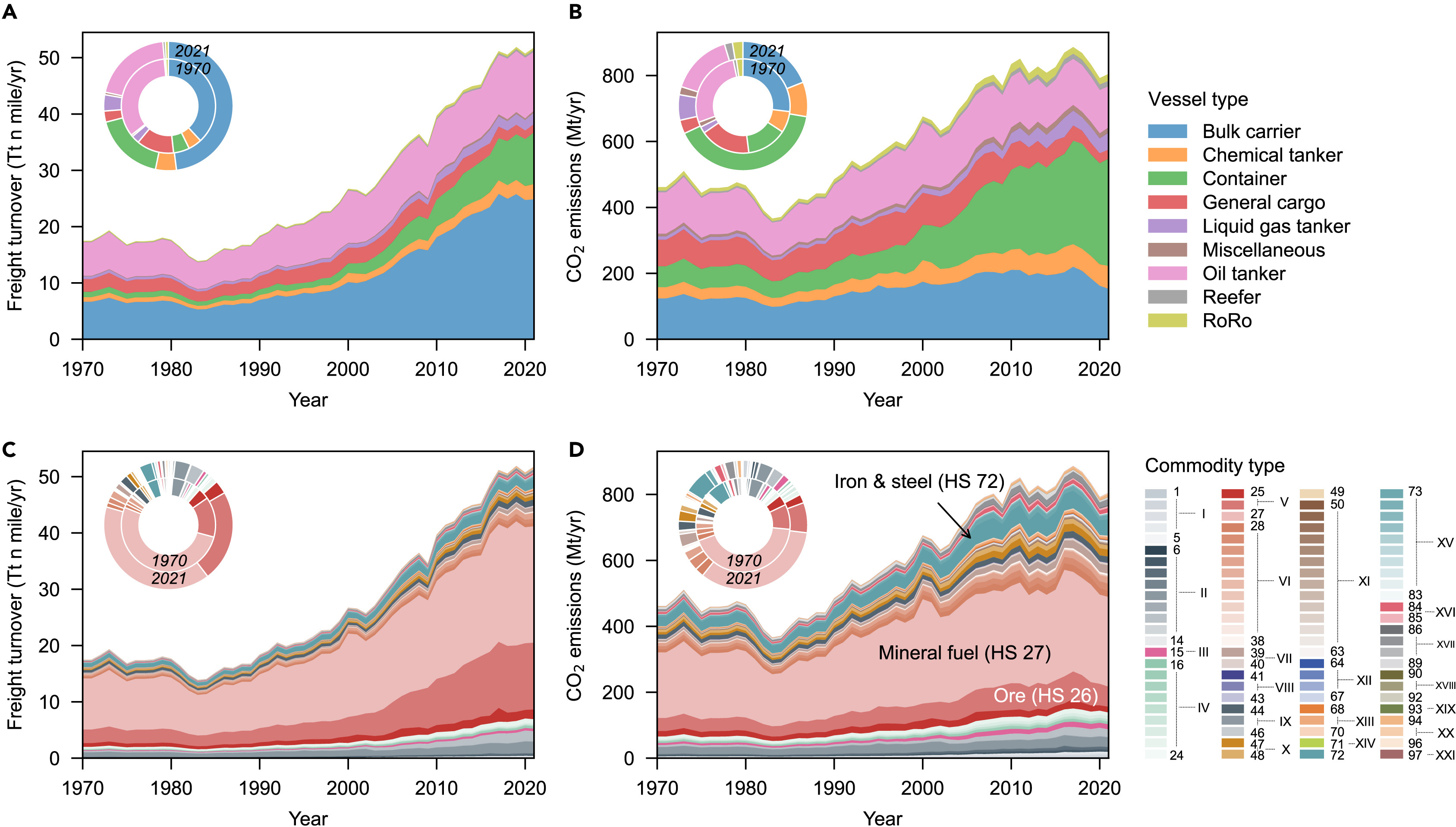

隨著全球經(jīng)濟一體化的加速推進,,海運業(yè)經(jīng)歷了深刻的結(jié)構(gòu)性變革,其中最顯著的變化之一是全球貿(mào)易運輸模式正從傳統(tǒng)散貨船向更高效的集裝箱運輸轉(zhuǎn)型,。研究顯示,,1970年至2021年間,全球海運量中的集裝箱運輸占比從5.5%增長至17.8%,,但其碳排放份額卻從13.8%激增至40.4%(圖1),。集裝箱船的迅速發(fā)展推動了全球物流體系的現(xiàn)代化,但同時也成為海運碳排放結(jié)構(gòu)變化的關(guān)鍵驅(qū)動因素,。因此,,針對集裝箱航運行業(yè)采取精準減排策略至關(guān)重要,通過優(yōu)先推動該領(lǐng)域的低碳轉(zhuǎn)型,,可有效控制未來可能的排放增長,。

圖1.海運歷史排放的結(jié)構(gòu)性變化——按運輸船型和商品類別

研究進一步揭示,海運碳排放的歷史變化在區(qū)域上存在顯著差異,。自2008年全球金融危機以來,,發(fā)達經(jīng)濟體的海運貿(mào)易增長明顯放緩,海運碳排放也趨于穩(wěn)定甚至下降,,尤其體現(xiàn)在北大西洋航線,。然而,與之形成鮮明對比的是,,新興經(jīng)濟體間的海運貿(mào)易增長迅猛,,特別是亞洲區(qū)域的海運排放顯著增加。這一趨勢反映了全球貿(mào)易重心的轉(zhuǎn)移,,也凸顯了不同國家間貿(mào)易發(fā)展不均衡所帶來的海運排放差異,。

近年來,全球海運碳排放增速有所放緩,,部分年份甚至出現(xiàn)下降趨勢,,這或許標志著行業(yè)進入關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期。然而,,新冠疫情,、全球貿(mào)易格局的重塑以及低硫燃料政策的全面實施,使得后疫情時代的海運碳排放軌跡充滿不確定性,。未來幾年,,海運業(yè)將步入能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,如何在全球貿(mào)易動態(tài)變化的背景下,,科學(xué)評估海運碳排放趨勢,,并制定精準有效的減排策略,成為當(dāng)前行業(yè)面臨的重要課題。對此,,本研究提出的技術(shù)框架可為政策制定者提供前瞻性的分析工具,,精準評估不同貿(mào)易情景下的海運排放變化,并為國際貿(mào)易伙伴間的綠色合作政策提供量化支撐,。

研究還指出,,全球海運碳排放的增長與全球產(chǎn)業(yè)分工深化密切相關(guān)。隨著制造業(yè)逐步從發(fā)達經(jīng)濟體向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,,碳排放也相應(yīng)地向新興市場轉(zhuǎn)移,,這一現(xiàn)象被稱為國際貿(mào)易中的“隱含碳排放”轉(zhuǎn)移。然而,,發(fā)展中國家面臨的環(huán)境壓力遠不止于本土制造業(yè)排放,,還包括國際海運帶來的額外環(huán)境影響,例如沿??諝馕廴?、海岸線退化及海洋生態(tài)破壞。因此,,全球氣候與環(huán)境治理亟需建立公平合理的國際合作框架,,從產(chǎn)業(yè)鏈全局出發(fā),全面考量社會,、經(jīng)濟和環(huán)境因素,,制定更具包容性和公平性的減排政策。

本研究構(gòu)建的全球海運歷史排放清單數(shù)據(jù)庫,,為深入研究供應(yīng)鏈中的隱含碳排放影響提供了可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),。這不僅有助于評估不同國家和地區(qū)在全球海運碳排放中的責(zé)任,還能為未來制定更加公平的國際減排合作政策提供科學(xué)依據(jù),,助力全球海運業(yè)向低碳和可持續(xù)方向發(fā)展,。

相關(guān)研究成果以“全球海運排放變遷(1970-2021):貿(mào)易驅(qū)動下的結(jié)構(gòu)與時空演變”(Global shipping emissions from 1970 - 2021: Structural and spatial change driven by trade dynamics)為題,于3月25日在線發(fā)表于《一個地球》(One Earth),。

清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授劉歡為論文通訊作者,北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院助理研究員王小桐為論文第一作者,。研究得到國家自然科學(xué)基金,、國家重點研發(fā)計劃等項目的支持。

論文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2590332225000697

研究建立的全球海運歷史排放清單共享數(shù)據(jù)下載鏈接:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10825427

供稿:環(huán)境學(xué)院

編輯:李華山

審核:郭玲