清華新聞網(wǎng)2月3日電 生物能源碳捕獲與封存(bioenergy with carbon capture and storage, BECCS)技術已經(jīng)成為實現(xiàn)全球碳中和目標的關鍵途徑之一。其基本原理是通過種植生物能源作物,利用作物快速生長的特性,吸收和固定大氣中的二氧化碳(CO2),將收獲的生物質轉化為能源,并對過程中產(chǎn)生的CO2排放進行捕集與封存。當前,關于生物能源作物大規(guī)模種植效應的評估大多基于全球同步種植的假設,而在現(xiàn)實層面,各國對生物能源作物的種植可能并不會同步推進。此外,全球各地種植生物能源作物對陸地凈氣溫變化的反饋作用涉及復雜的非線性過程,也無法簡單地按照種植面積的比例來進行分配。

針對上述問題,清華大學地學系李偉副教授課題組聯(lián)合國內外多所研究機構展開研究。研究依據(jù)各個國家是否提出碳中和目標,將全球分為有碳中和目標國家及無碳中和目標國家(以下簡稱“碳中和國家”及“非碳中和國家”)。碳中和國家往往更傾向于推動大規(guī)模生物能源作物種植,而非碳中和國家由于缺乏明確的減排承諾,其相關行動部署的可能性相對較低。

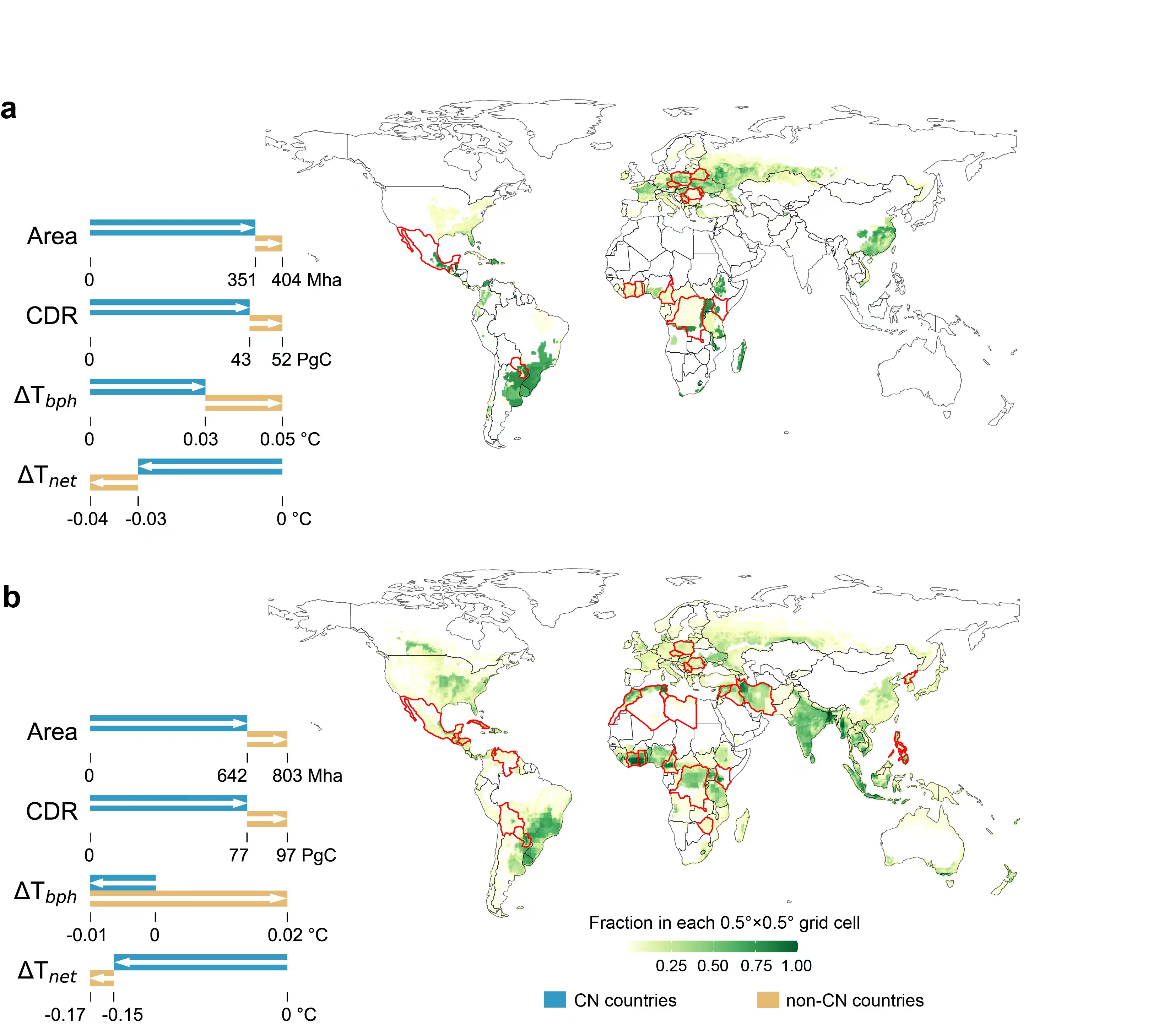

研究團隊通過差分模擬的方法,量化了碳中和國家和非碳中和國家大規(guī)模生物能源作物種植對全球氣候變化減緩的貢獻,并探討了不同種植區(qū)域的分布與種植面積對碳循環(huán)和生物物理溫度變化的影響。研究通過采用包含自主研發(fā)生物能源作物模塊的動態(tài)全球植被模型,借助簡化地球系統(tǒng)模式對生物能源作物種植的生物地球化學效應進行模擬。同時,將模型與大氣模式耦合,定量評估了生物能源作物種植的生物物理溫度效應。

結果顯示,僅在碳中和國家種植柳枝稷(代表性生物能源作物),至2100年可為全球貢獻43至78PgC凈碳去除量。在此基礎上,若非碳中和國家選擇進一步種植,還可額外貢獻9至20PgC;這些凈碳去除量將通過生物地球化學效應產(chǎn)生0.01至0.02°C的降溫效果,其貢獻比例超過了這些國家種植面積的比例(14%至20%)。盡管這種生物地球化學降溫效應會被生物物理升溫效應部分抵消,但非碳中和國家的種植仍為全球陸地貢獻了額外的降溫效益。研究表明,非碳中和國家的氣候緩解潛力將為全球氣候目標的實現(xiàn)提供重要支持。在未來BECCS技術的推廣與實施過程中,各國應加強合作,依據(jù)地區(qū)特點優(yōu)化生物能源作物種植策略,并協(xié)調應對生物物理增溫效應,以推動全球氣候目標的實現(xiàn)。

生物能源作物種植分布及碳中和與非碳中和國家對全球氣候變化緩解的貢獻(紅色邊框表示種植面積超過1公頃的非碳中和國家)

相關研究成果以“無碳中和目標國家在減緩全球變暖中的貢獻”(Contributions of countries without a carbon neutrality target to limit global warming)為題,于1月7日發(fā)表于《自然·通訊》(Nature Communications)。

清華大學地學系2022級博士生周嘉馨為論文第一作者,李偉副教授為論文通訊作者。合作者包括法國氣候與環(huán)境科學實驗室(LSCE)菲利普·西亞斯(Philippe Ciais)教授,國際應用系統(tǒng)分析研究所(IIASA)托馬斯·加瑟(Thomas Gasser)研究員,中國農(nóng)業(yè)大學李釗副教授,中國科學院地理科學與資源研究所何家瑩助理研究員,清華大學地學系劉利教授、黃小猛教授、博士畢業(yè)生王景萌、博士后韓夢杰、孫敏軒以及博士生朱磊。研究得到國家自然科學基金、清華大學自主科研計劃、云南省西南聯(lián)合研究生院科技專項等的支持。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-55720-x

供稿:地學系

編輯:李華山

審核:郭玲