清華新聞網(wǎng)1月17日電 評估海上風(fēng)電潛力與成本動態(tài)對于低碳能源轉(zhuǎn)型和能源政策決策至關(guān)重要。近日,清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院王燦課題組在中國高分辨率海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿ρ芯糠矫嫒〉眠M展,考慮政策約束以及技術(shù)不確定性等因素開展了海上風(fēng)電高分辨率空間系統(tǒng)模擬,評估了中國大陸地區(qū)沿海10km分辨率的海上風(fēng)電空間可用性,以及3個技術(shù)進步情景下5058個空間網(wǎng)格的海上風(fēng)電裝機潛力、小時級出力曲線、技術(shù)成本動態(tài)及成本結(jié)構(gòu)。

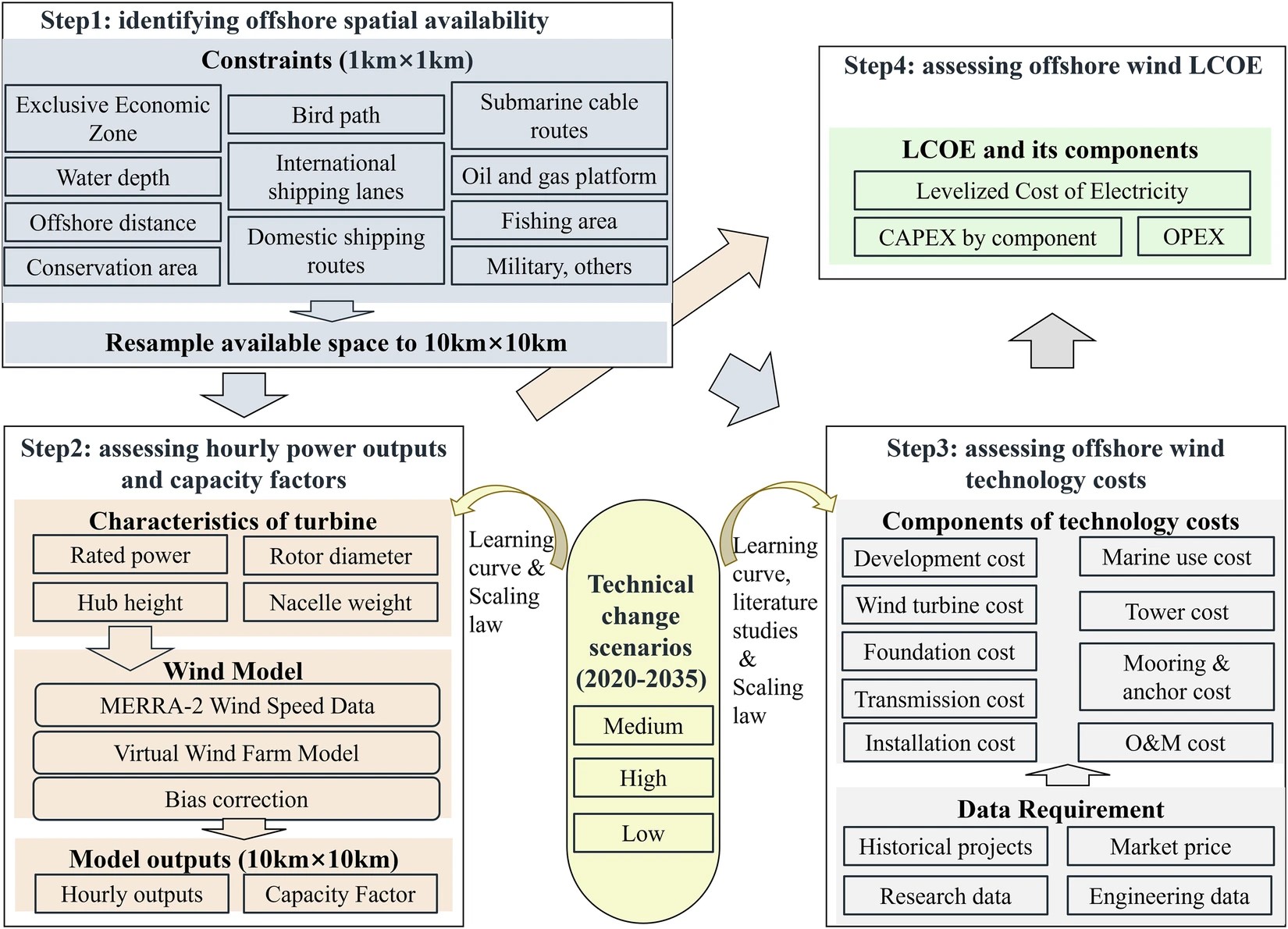

圖1. 海上風(fēng)電資源與成本評估流程概述

該研究結(jié)合地理信息系統(tǒng)(GIS)、虛擬風(fēng)電場模型、基于組件的成本模型和情景分析建立了一個海上風(fēng)電資源和成本一致性評估框架,識別考慮12個政策與技術(shù)約束條件的中國大陸地區(qū)沿海10千米分辨率5058個網(wǎng)格的空間可用性與裝機潛力,模擬小時級風(fēng)電出力曲線和容量因子,分析3個技術(shù)進步情景下2020年至2035年的基于組件的技術(shù)投資與運維成本動態(tài),生成各網(wǎng)格的平準化發(fā)電成本。

圖2. 中國大陸地區(qū)海上風(fēng)電資源和成本數(shù)據(jù)切片

該研究表明,海上空間可用性、容量因子分布、投資與運維成本均表現(xiàn)出明顯的空間異質(zhì)性。不同點位的基礎(chǔ)平臺選擇(樁基、導(dǎo)管架和漂浮式)以及輸電方式選擇(直流輸電和交流輸電)有所不同,平準化發(fā)電成本構(gòu)成差異明顯。固定式海上風(fēng)電機組成本顯著更低,而漂浮式機組成本則下降更快。與已有工程項目及文獻進行比較的結(jié)果驗證了數(shù)據(jù)集的準確性。

1月14日,相關(guān)研究成果以“技術(shù)進步下中國高分辨率海上風(fēng)電潛力與成本數(shù)據(jù)集”(High-resolution gridded dataset of China’s offshore wind potential and costs under technical change)為題,在線發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《科學(xué)數(shù)據(jù)》(Scientific Data)。該研究成果可為氣候政策評估、能源系統(tǒng)建模等提供支撐。環(huán)境學(xué)院2021級博士生安康欣為論文第一作者,環(huán)境學(xué)院教授王燦為論文通訊作者,論文共同作者包括地球系統(tǒng)科學(xué)系教授蔡聞佳和環(huán)境學(xué)院教授魯璽。研究得到國家自然科學(xué)基金項目支持。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41597-025-04428-8

供稿:環(huán)境學(xué)院

編輯:徐子越

審核:王曉霞