砥礪奮進看清華 學(xué)術(shù)科研篇:

推進科研體制機制改革 催生一流創(chuàng)新成果

記者 劉蔚如

科研體制機制改革催生一流創(chuàng)新成果。題圖 思維

科技興則民族興,科技強則國家強。2016年5月30日,習(xí)近平總書記在全國科技創(chuàng)新大會、兩院院士大會和中國科協(xié)第九次全國代表大會上指出,“要在我國發(fā)展新的歷史起點上,把科技創(chuàng)新擺在更加重要位置,吹響建設(shè)世界科技強國的號角。”

黨的十八大以來,黨和國家始終把科技創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心位置。2016年,習(xí)近平總書記在致清華大學(xué)建校105周年的賀信中,希望和鼓勵清華大學(xué)“廣育祖國和人民需要的各類人才,深度參與創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施,努力在創(chuàng)建世界一流大學(xué)方面走在前列,為國家發(fā)展、人民幸福、人類文明進步作出新的更大的貢獻。”

五年來,清華大學(xué)認真學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的要求,推進科研體制機制改革,科技創(chuàng)新能力和學(xué)術(shù)水平持續(xù)提升,若干學(xué)科進入國際一流。五年獲得國家科技三大獎一等獎6項,文科成果獲獎數(shù)和重大項目立項數(shù)目實現(xiàn)重要突破,高溫氣冷堆、下一代互聯(lián)網(wǎng)、公共安全、大跨鋼—混組合結(jié)構(gòu)等一批重大科研成果,服務(wù)國家、造福社會。不斷強化校地合作平臺建設(shè),健全科技成果轉(zhuǎn)化機制,推進對口支援工作,服務(wù)社會能力顯著增強。

啟動改革 推動學(xué)科交叉

2016年4月7日,清華大學(xué)第17次科研工作討論會閉幕,正式啟動科研體制機制改革。

2013年,習(xí)近平總書記在十八屆中央政治局第九次集體學(xué)習(xí)時指出,“實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,不能‘腳踩西瓜皮,滑到哪兒算哪兒’,要抓好頂層設(shè)計和任務(wù)落實。”2016年4月7日,校長邱勇在第十七次科研工作討論會閉幕大會上宣布,學(xué)校科研體制機制改革正式啟動。在之前一年的科研工作討論會中,學(xué)校先后組織各類專題調(diào)研、座談、報告、論壇、沙龍等50余場,參與師生超過2000人次,征集各類意見、建議200多條。“第十七次科研工作討論會最大的意義與成果就是形成了《清華大學(xué)關(guān)于深化科研體制機制改革的若干意見》,這是一個具有綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性意義的文件,第一次提出清華的科研要有引領(lǐng)性的目標,強調(diào)了對于學(xué)術(shù)權(quán)力的尊重”,邱勇在大會上說。

根據(jù)《清華大學(xué)關(guān)于深化科研體制機制改革的若干意見》要求,學(xué)校科研體制機制改革堅持“尊重學(xué)術(shù)權(quán)力、強化問題導(dǎo)向、促進開放合作、建設(shè)創(chuàng)新文化”四個基本原則,聚焦學(xué)科交叉、前沿部署和科技成果轉(zhuǎn)化,創(chuàng)造有利于創(chuàng)新的學(xué)術(shù)生態(tài),大力提升學(xué)科建設(shè)水平和科技創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)科學(xué)研究從跟蹤到引領(lǐng)的跨越。

2017年9月5日,清華大學(xué)智能無人系統(tǒng)研究中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車與交通研究中心、柔性電子技術(shù)研究中心等三個跨學(xué)科交叉研究中心揭牌。記者 張 宇 攝

2017年9月5日,清華大學(xué)智能無人系統(tǒng)研究中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車與交通研究中心、柔性電子技術(shù)研究中心等三個跨學(xué)科交叉機構(gòu)正式揭牌,科研體制機制改革邁出里程碑式步伐。邱勇在講話中強調(diào):“跨學(xué)科交叉是科研體制機制改革的一項重要任務(wù),跨學(xué)科交叉科研機構(gòu)匯聚多個院系的優(yōu)勢研究力量,充分發(fā)揮清華多學(xué)科交叉優(yōu)勢,圍繞國家戰(zhàn)略需求和科技前沿,承擔國家重大項目,力爭產(chǎn)出更多重大科研成果。”

此前,2015年8月,學(xué)校成立交叉學(xué)科學(xué)位工作委員會,推進教師跨院系兼職和交叉學(xué)科學(xué)生培養(yǎng)。在自主科研計劃中設(shè)立交叉研究專項,積極推動跨學(xué)科論壇建設(shè),在已有世界和平論壇、海外名師講堂等論壇品牌基礎(chǔ)上,又推動開啟了長城工程科技會議、人文清華講壇、世界公益慈善論壇、清華大學(xué)長聘教授講壇等品牌,產(chǎn)生了廣泛影響。校學(xué)術(shù)委員會等也組織開展了交叉專題論壇、學(xué)術(shù)沙龍等活動。

在第十七次科研工作討論會中,物理系朱邦芬院士說:“學(xué)科交叉確實很重要,就學(xué)校層面而言,除了建設(shè)交叉公用平臺外,我覺得更重要的還要做一些‘軟’的事情,比如‘教授餐廳’,讓不同領(lǐng)域的教授真的有機會在一起聊聊天,產(chǎn)生一些新的想法。”2016年3月,清華大學(xué)教師餐廳正式開放。寬敞優(yōu)雅的餐廳布置,安靜舒適的就餐環(huán)境,餐廳所有設(shè)計都為了便于教師們在這里進行學(xué)術(shù)交流,希望通過為教師們營造良好的跨學(xué)科交流環(huán)境,促進學(xué)科之間的交叉融合和學(xué)術(shù)碰撞。

這一系列舉措都在逐步打破學(xué)科間的壁壘,全面推動學(xué)科交叉。未來,學(xué)校還將進一步完善教師跨院系聘任、研究生跨學(xué)科培養(yǎng)、科研資源配置流動、科技評價等方面的制度,加大實體交叉平臺建設(shè)力度,繼續(xù)創(chuàng)造有利于學(xué)科交叉的環(huán)境。

深度參與 服務(wù)國家戰(zhàn)略需求

黨的十八屆三中全會提出,要加強中國特色新型智庫建設(shè),建立健全決策咨詢制度;十八屆五中全會強調(diào),要實施哲學(xué)社會科學(xué)創(chuàng)新工程,建設(shè)中國特色新型智庫。清華大學(xué)發(fā)揮綜合優(yōu)勢,陸續(xù)組建公益慈善研究院、國家金融研究院、綠色經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展研究中心等一批特色智庫型研究機構(gòu),促進理、工、文交叉融合。2015年,學(xué)校國情研究院入選國家高端智庫試點。2016年,與國家統(tǒng)計局簽署協(xié)議合作共建清華大學(xué)中國經(jīng)濟社會數(shù)據(jù)中心,力爭將其建成一個深入研究重大經(jīng)濟社會問題的高端智庫。

在第十七次科研工作討論會中,公共管理學(xué)院院長薛瀾曾提出:“智庫建設(shè)需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制、資源共享機制和推送服務(wù)機制,擴大清華成果的政策影響力和社會影響力。”2017年3月15日,學(xué)校正式成立智庫中心,作為全校智庫的管理服務(wù)機構(gòu),為全校智庫提供公共服務(wù)資源和社會聯(lián)系、成果輸出,提高智庫研究水平和運行效率。智庫中心采用小實體、大聯(lián)合的組織架構(gòu),直接管理部分學(xué)科綜合的機構(gòu),統(tǒng)籌管理全校其他智庫機構(gòu),負責組織精干研究力量,實施重大戰(zhàn)略研究。

2017年,清華推進文科“雙高”計劃實施,以智庫中心為平臺建立輻射全校發(fā)展戰(zhàn)略與政策研究的新型智庫體系,積極承擔重大戰(zhàn)略、重大政策和重大項目決策支持研究,為解決國家和全球性問題提供智力支持。

頂天立地 部署前沿項目,促進成果轉(zhuǎn)化

量子反常霍爾效應(yīng)的觀測,真核生物剪接體三維結(jié)構(gòu)的解析,在引力波探測、五夸克態(tài)發(fā)現(xiàn)等國際大科學(xué)中不斷作出貢獻……五年來(2012-2016),清華大學(xué)在國際學(xué)術(shù)前沿不斷取得標志性成果,在《科學(xué)》《自然》《細胞》等雜志上發(fā)表高水平論文72篇,牽頭獲得國家自然科學(xué)獎13項、國家技術(shù)發(fā)明獎19項、國家科技進步獎11項,居全國首位。

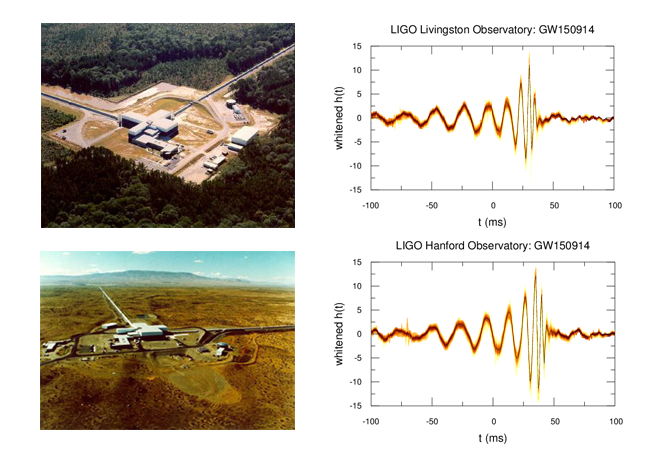

2016年2月11日,激光干涉引力波天文臺(LIGO)探測到引力波信號,作為其在中國大陸的唯一成員,清華大學(xué)研究團隊作出了重要貢獻。

2017年9月15日,生命學(xué)院施一公教授研究組于《細胞》(Cell)雜志就剪接體的結(jié)構(gòu)與機理研究再發(fā)最新成果,報道RNA剪接循環(huán)中剪接體最后一個狀態(tài)的高分辨率三維結(jié)構(gòu),為闡明剪接體完成催化功能后受控解聚的分子機制提供了結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

面向未來,學(xué)校進一步加強重大前沿項目部署,瞄準世界前沿提前布局。學(xué)校設(shè)立基金、成立重大項目工作組,充分發(fā)揮校學(xué)術(shù)委員會的作用,每年遴選10個左右重大項目給予長期支持。目前已在結(jié)構(gòu)生物學(xué)、量子計算、腦科學(xué)、拓撲絕緣體、界面高溫超導(dǎo)、新藥研制、新材料等基礎(chǔ)科研領(lǐng)域,以及重型燃氣輪機、航空發(fā)動機、未來人工智能、下一代互聯(lián)網(wǎng)、可重構(gòu)計算芯片等應(yīng)用研究領(lǐng)域開展重點部署。

2015年12月,習(xí)近平總書記在中央經(jīng)濟工作會議上強調(diào):“要堅持創(chuàng)新驅(qū)動,推動產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,強化對創(chuàng)新的激勵和創(chuàng)新成果應(yīng)用,加大對新動力的扶持,培育良好創(chuàng)新環(huán)境。”為加速自主創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化,學(xué)校先后成立技術(shù)轉(zhuǎn)移研究院、校地合作辦公室,進一步加強了成果與知識管理辦公室職能,不斷完善知識產(chǎn)權(quán)與成果轉(zhuǎn)化新體系,建立健全科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化收入分配和激勵制度,深度參與創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施,為促進區(qū)域發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級做出積極貢獻。

2016年3月20日上午,由清華大學(xué)核研院主持設(shè)計的全球首座模塊式高溫氣冷堆示范工程(HTR-PM)首臺主設(shè)備壓力容器在山東榮成石島灣核電站順利吊裝就位,標志著中國四代核電技術(shù)向工業(yè)實現(xiàn)邁進了一大步。

五年來,清華大學(xué)國內(nèi)外專利申請量和授權(quán)量不斷增加,美國授權(quán)專利連續(xù)3年位居全球高校前五。由核研院主持設(shè)計的首座高溫氣冷堆商業(yè)示范核電站建設(shè)工程進展順利,核能技術(shù)繼續(xù)領(lǐng)跑全球。回顧研發(fā)過程,高溫氣冷堆核電站重大專項負責人張作義說:“在研究過程中,清華大學(xué)多個學(xué)科聯(lián)合進行攻關(guān),產(chǎn)學(xué)研密切結(jié)合。我們齊心協(xié)力為國家作出了應(yīng)有的貢獻,感到無比自豪。”由公共安全研究院提供總體技術(shù)支持,清華控股旗下北京辰安科技股份有限公司研發(fā)的厄瓜多爾國家安全指揮控制系統(tǒng),在厄瓜多爾抗震救災(zāi)中發(fā)揮了重要作用,得到習(xí)近平總書記的充分肯定。

厄瓜多爾國家安全指揮控制系統(tǒng)在厄瓜多爾抗震救災(zāi)中發(fā)揮了重要作用。

數(shù)字電視、超臨界循環(huán)流化床、腦起搏器等先進技術(shù)沿“一帶一路”走向世界,復(fù)雜電網(wǎng)電壓自動控制技術(shù)首次出口美國,在北美最大的區(qū)域電網(wǎng)PJM實施運用。與比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯(lián)合成立“全球健康藥物研發(fā)中心(北京)”,致力于打造高精尖的醫(yī)藥轉(zhuǎn)化創(chuàng)新平臺;與英特爾、瀾起科技聯(lián)手研發(fā)融合可重構(gòu)計算和英特爾X86架構(gòu)技術(shù)的新型通用CPU,以滿足市場和用戶需求……清華大學(xué)的成果轉(zhuǎn)化工作取得顯著進展。

由清華大學(xué)楊知行教授等完成的“DTMB系統(tǒng)國際化和產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項目獲國家科技進步獎一等獎。圖為DTMB產(chǎn)業(yè)化接收機與發(fā)射設(shè)備。

正在運行的世界首臺600兆瓦超臨界循環(huán)流化床鍋爐。

2015年6月,在清華大學(xué)第十七次科研工作討論會“科研改革與發(fā)展戰(zhàn)略”座談會上,陳旭指出:“在學(xué)校建設(shè)中要處理好‘世界一流’和‘中國特色’的關(guān)系,抓住中國經(jīng)濟社會發(fā)展中的重點、難點問題并做出貢獻,是建設(shè)世界一流大學(xué)的本質(zhì)要求。”2015年以來,學(xué)校在深圳清華研究院基礎(chǔ)上成立珠三角研究院,助力廣東省創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展并輻射港澳,在更高層次上參與國際競爭與合作;與山西省共建清潔能源研究院,為煤炭等傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級做貢獻;與廣東省、環(huán)保部共建國家環(huán)境研究院,立足解決綠色發(fā)展問題;與江蘇省共同推進技術(shù)轉(zhuǎn)移機制和模式創(chuàng)新,與蘇州市聯(lián)合實施“創(chuàng)新行動計劃”、與無錫市共建國家級超級計算平臺。隨著學(xué)校與地方合作不斷加深,服務(wù)社會的能力顯著增強。

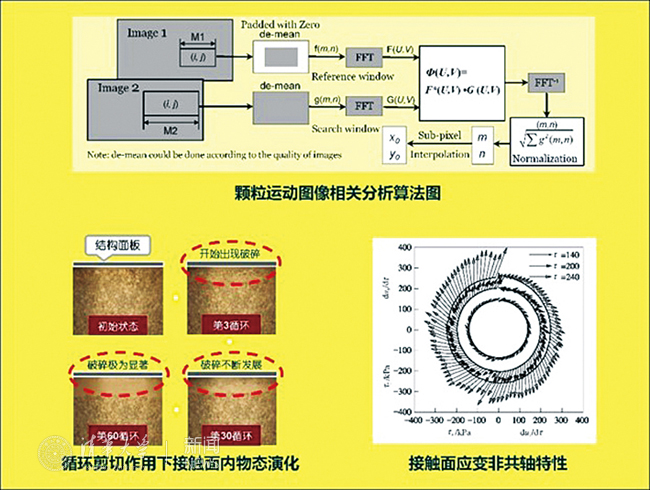

張建民教授團隊發(fā)明了整機真三維接觸面加載技術(shù)、高精度接觸面法向控制技術(shù),以及系列化三維接觸面數(shù)值模擬技術(shù)等,圖為接觸面力學(xué)測試技術(shù)與典型結(jié)果。

清華大學(xué)將繼續(xù)按照中央要求,深度參與國家戰(zhàn)略,充分發(fā)揮人才優(yōu)勢和學(xué)術(shù)優(yōu)勢,堅持“頂天、立地、樹人”的科研宗旨,把滿足國家戰(zhàn)略需要和引領(lǐng)國際學(xué)術(shù)前沿“兩個戰(zhàn)場”統(tǒng)一起來,推進科研體制機制改革,推動產(chǎn)生一流創(chuàng)新成果。

相關(guān)鏈接 近五年來清華大學(xué)獲國家科技一等獎項目簡介

2012年度國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎:立體視頻重建與顯示技術(shù)及裝置

自動化系戴瓊海教授團隊經(jīng)過多年技術(shù)攻關(guān),在立體視頻重建與顯示等基礎(chǔ)理論和關(guān)鍵技術(shù)方面完成多項發(fā)明創(chuàng)新,顯著增強了我國立體視頻技術(shù)的國際競爭力。

2012年度國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎:大跨建筑鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)新技術(shù)及其應(yīng)用

土木系聶建國院士團隊瞄準國際前沿,圍繞國家重大需求,經(jīng)過30年積累、創(chuàng)新與實踐,發(fā)明了大跨雙向鋼-混凝土組合樓蓋結(jié)構(gòu)體系和組合轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)體系,突破了不同類型構(gòu)件連接和負彎矩區(qū)混凝土板抗裂兩項關(guān)鍵難題,實現(xiàn)了大跨重載結(jié)構(gòu)體系的技術(shù)飛躍。

2013年度國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎:大型結(jié)構(gòu)與土體接觸面力學(xué)試驗系統(tǒng)研制及應(yīng)用

張建民教授團隊發(fā)明的整機真三維接觸面加載技術(shù)、高精度接觸面法向控制技術(shù)、系列化三維接觸面數(shù)值模擬技術(shù)等,已應(yīng)用到高壩、建筑、港航、高鐵、地鐵、海上風(fēng)電等國內(nèi)外大型結(jié)構(gòu)工程中,實現(xiàn)了技術(shù)水平的跨越。

2013年度國家科技進步獎(創(chuàng)新團隊):康克軍教授帶領(lǐng)的“清華大學(xué)輻射成像創(chuàng)新團隊”

康克軍團隊研制出加速器輻射源移動式集裝箱檢查系統(tǒng),發(fā)明了大型裝備缺陷輻射檢測技術(shù),為國家打擊走私、國防大型裝備檢測、反恐等提供了高科技手段,形成的系列產(chǎn)品出口到全世界120多個國家或地區(qū)。

2014年度國家自然科學(xué)獎一等獎:網(wǎng)絡(luò)計算的模式及基礎(chǔ)理論研究

張堯?qū)W院士團隊提出的“透明計算”新網(wǎng)絡(luò)計算模式以及超級操作系統(tǒng)(MetaOS),正在形成從終端到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的新產(chǎn)業(yè)鏈。

2016年度國家科技進步獎一等獎:DTMB系統(tǒng)國際化和產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用

楊知行教授團隊采用產(chǎn)學(xué)研結(jié)合方式,通過自主創(chuàng)新實現(xiàn)了地面數(shù)字電視廣播傳輸系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)突破、標準制定、產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),實現(xiàn)了到海內(nèi)外推廣應(yīng)用,推動我國地面數(shù)字電視行業(yè)走向世界前列。

編輯:悸寔 襄樺