清華大學附屬北京清華長庚醫(yī)院組建一支支援疾控中心的隊伍,要追溯到2020年8月了。一年多的時間里,30人的儲備隊伍中,16人已經是支援的“老兵”,支援“無計劃、無時間點、無固定地點”,出動的支援次數早已無法準確統(tǒng)計,在有限的記錄中,已有至少百余次。這是一段“有情懷、有戰(zhàn)斗力、有刻骨銘心”的支援歷程,疫情沒有結束,隨時投入的戰(zhàn)斗就一直在繼續(xù)……

微信群隨時為“疫”接單

2022年1月24日晚上8點,清華長庚臨床藥學科張微微接到微信群通知,支援豐臺疾控中心,抵達后立即投入到某冷庫流調任務中;

1月31日除夕夜,清華長庚醫(yī)事處病歷科崔好勝和朝陽疾控中心的同仁共享年夜飯后,各自回崗,保障冬奧;

5月3日晚上9點半,清華長庚科研部趙婷婷才結束社區(qū)核酸采樣的支援任務,次日11點電話通知,2點抵達北京市疾控中心集合,隨后分派至房山疾控中心支援;

5月11日,共同在朝陽區(qū)疾控中心支援的清華長庚健康管理中心超聲醫(yī)師葉惠華、兒科門急診護士趙艷芳,都忙到了晚上11點多。12日凌晨1點多,“支援海淀”的電話響起,立即起身、打包行李、奔赴,3點抵達緊急會議分配任務,5點投入一輪戰(zhàn)斗……

深夜仍在執(zhí)行消毒任務的崔好勝(右)

這只是清華長庚醫(yī)院大白支援各區(qū)疾控的一段剪影。

自支援隊伍組建,微信群成為了牽動支援人力的一根繩,疫情就是命令,支援就是責任,病毒染人從不打招呼,支援通知的信息也就隨時而來,“無論你當下處于什么狀態(tài),直接進入戰(zhàn)斗。”張微微說。清華長庚支援疾控的隊伍中,醫(yī)、技、護、管同仁都有,以護理人員占比為多,報名時大都不明疾控之事,一腔熱血或者服從安排,“我年輕,沒有成家和小孩,沒有負擔。”1994年出生的趙婷婷自愿報名。“疫情暴發(fā)得很突然,容不得你多想,命令下來了就上。”趙艷芳說。

熬黑的眼圈 鐵打的精神

“和病毒賽跑搶時間”,這是宣傳疾控人最常見的一句話,這背后,又有多少人知道他們是怎么搶的?

一旦有陽性病例報告,即扣動了疾控人出動的扳機,應急指揮、流調追蹤、現(xiàn)場采樣、疫情研判、環(huán)境消殺……按照業(yè)務分工,環(huán)環(huán)相扣。“溯源陽性病例,通常要查到前10天的軌跡,而即使判定密接、次密接,也需要追蹤多天,比如從發(fā)現(xiàn)陽性標本采樣前四天到陽性患者離開后3小時,結合行程記錄、健康寶掃碼記錄、電子支付記錄、監(jiān)控錄像等,捕捉到所有去過的地方。”葉惠華說。初步流調信息出具后,即需要現(xiàn)場流調組投入到所有風險點位,進行現(xiàn)場流調,環(huán)境和人員采樣,同時調取監(jiān)控錄像、電子圍欄大數據,核實軌跡的準確性,并且追溯同時空人員,在公安部門的協(xié)助下,盡可能快地判定密接、次密接人員,“盯屏幕常盯到流淚。”趙婷婷說,支援里的眼淚都獻給了監(jiān)控錄像。

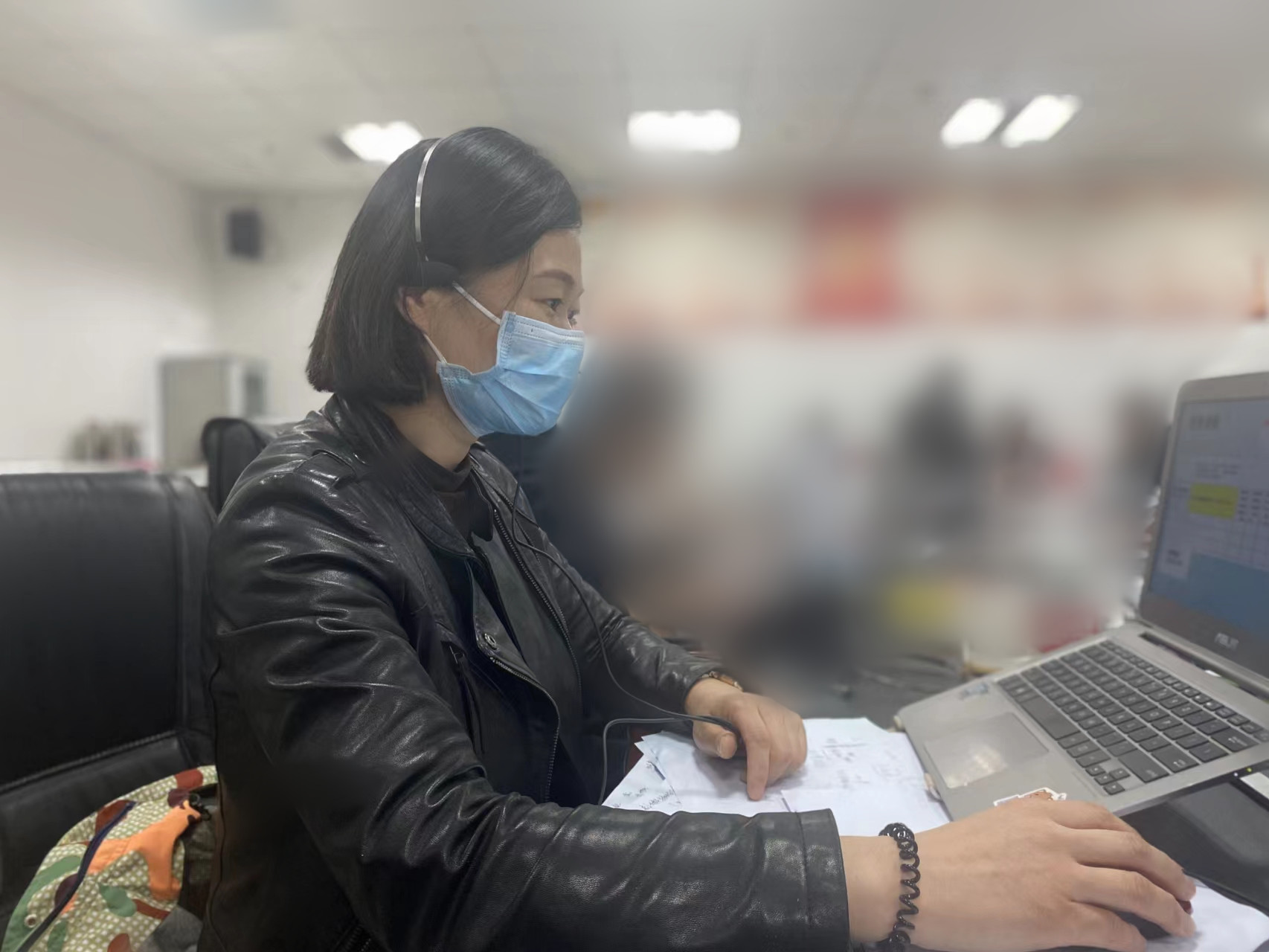

電話流調確診病例的葉惠華

除陽性確診病例外,所有判定為密接的人員也需要進行集中隔離,次密接人員則要居家隔離,為了盡可能控制波及的范圍,大半夜電話通知密接、次密接人員司空見慣,過程中必然遇到很多的阻力——“有人認為我們是騙子,或者質疑我們的判定,”趙艷芳說,“因為疫情,很多人的情緒都不好,接到流調電話甚至特別煩躁,或者一問三不知,”趙婷婷說,“有人抱怨說自己有高血壓,半夜還被電話打擾。”“經常是時間太晚,很多人不接或者聽不到電話,我們就等到早上五六點鐘再打一遍,如果耽誤時間太長聯(lián)系不上,怕密接、次密接又可能產生了新的行動軌跡。”葉惠華補充道。

“疾控的工作特別急,不允許你有計劃有準備,一旦發(fā)現(xiàn)疫情,就要立馬執(zhí)行,一個組接一個組接力跑。”張微微表示,疾控大樓常常是夜夜燈火通明,“很多疾控的老師就住在了單位里。”正是疾控人晝夜緊張的接力,不厭其煩、細致入微,盡可能精準地鎖定涉疫的圈子、縮小涉疫的人群,才有了更大社會層面老百姓生活的松快。“疫情下的疾控人留給我的印象是一種特別付出、特別專業(yè)的精神,讓我敬佩的鐵打的精神。”葉惠華說。

達觀并行人世間

執(zhí)行接應工作的張微微(中)

每一次支援疾控中心,清華長庚的醫(yī)療隊員們都是說走就走,從單位、家庭消失不知道多少天,“閨女也從4歲長到5歲了,上幼兒園要測核酸,所以她知道核酸,要是趕在家的時候接到支援電話,我就和她說,媽媽去幫別人測核酸去了。”張微微說,第一次正式執(zhí)行任務,是去一個冷庫市場,她負責給采樣人員、樣品消毒,醫(yī)療垃圾打包封口等接應工作,8名隊友深入市場里對環(huán)境進行采樣,5個多小時才干完,而她也穿著防護服一直在外面等,“當時天還下著雪,這一凍倒成了印象最深刻的事兒了。”

半夜出任務的趙艷芳(左)和隊友

“其實大半夜出任務,自己內心也需要被安慰,但每每看到密接的人很配合地等著我們上門采樣,看著他們焦慮的表情,只能按捺住自己,盡量耐心地解答、安撫。”趙艷芳說,流調的過程中,遇到了很多一個人去了很多地方,導致產生很大的風險情形,“心里難免會嘀咕疫情都這樣了,咋還這么不讓人省心呢。”但真正了解了全貌之后,才發(fā)現(xiàn)大部分人是為生活所迫,比如在三家超市兼職小時工的阿姨,獨自在北京跑外賣、送快遞的小哥等。

疫情一波又一波,挑戰(zhàn)著人們的心態(tài),為“疫”接單的支援隊員們終歸會結束一段旅程回歸崗位,而聞疫而動的疾控人則一直奔跑在路上,何以堅持不懈?何以抵過勞苦?“齊心協(xié)力”是支援過的清華長庚人不約而同提及的詞匯——“希望疫情之下大家都遵守國家防疫政策,便于防疫工作者更高效地開展工作,也希望早日清零,生活重歸正軌。”趙艷芳衷心希望。

(清華新聞網5月24日電)

供稿:清華長庚醫(yī)院

編輯:陳曉艷

審核:劉蔚如